[pag.151]

1.La questione platonica

◗ La vita e le opere

Platone nacque ad Atene nel 428/427 a.C. Il suo vero nome era Aristocle; Platone è un soprannome derivatogli, come riferiscono alcuni, dal suo vigore fisico, oppure, come riferiscono altri, dall’ampiezza del suo stile o dalla vastità della sua fronte (in greco platos vuol dire appunto "ampiezza", "larghezza", "estensione"). Il padre vantava fra i suoi antenati il re Codro, mentre la madre una parentela con Solone. È quindi ovvio che Platone fin da giovane vedesse nella vita politica il proprio ideale: la nascita, l’intelligenza e le attitudini personali, tutto lo spingeva in quella direzione. È questo un dato biografico assolutamente essenziale e che inciderà, a fondo, nella sostanza stessa del suo pensiero.

Aristotele ci riferisce che Platone fu dapprima discepolo dell’eracliteo Cratilo e poi di Socrate (l’incontro di Platone con Socrate avvenne probabilmente attorno ai vent’anni). Quel che è certo è che Platone, come la maggior parte degli altri giovani, dapprima frequentò Socrate non per fare della filosofia lo scopo della propria vita, ma per meglio prepararsi attraverso di essa alla vita politica. Gli eventi indirizzarono poi in altro senso la vita di Platone.

Un primo contatto diretto con la vita politica Platone lo dovette avere nel 404-403 a.C., quando l’aristocrazia prese il potere e due suoi congiunti, Carmide e Crizia, ebbero parti di primo piano nel governo oligarchico: ma si trattò indubbiamente di un’esperienza amara e deludente, a causa dei metodi faziosi e violenti che Platone vide mettere in atto proprio da coloro in cui aveva nutrito fiducia.

Il disgusto per i metodi della politica praticata in Atene raggiunse il culmine nel 399 a.C., quando Socrate fu condannato a morte dal gruppo di democratici che aveva ripreso il potere. Così Platone si convinse che per il momento era bene per lui tenersi lontano dalla politica militante.

Dopo il 399 a.C. Platone fu a Megara con alcuni altri socratici, ospite di Euclide (probabilmente per evitare possibili persecuzioni che potevano derivargli dall’aver fatto parte del circolo socratico), ma non si trattenne a lungo.

[pag.152]

Nel 388 a.C., quando aveva circa quarant’anni, partì alla volta dell’Italia. Se, come ci è riferito, Platone fu anche in Egitto e a Cirene, ciò dovette avvenire anteriormente al 388 a.C.; ma di questi viaggi l’autobiografia contenuta nella Lettera VII tace. A spingerlo in Italia dovette certamente essere il desiderio di conoscere le comunità dei pitagorici (conobbe infatti Archita ). Durante questo viaggio, fu invitato in Sicilia, a Siracusa, dal tiranno Dionigi I al quale sperava di inculcare l’ideale del re-filosofo (che già egli aveva esposto nel Gorgia, opera che precede il viaggio). A Siracusa Platone venne ben presto in urto col tiranno e con la corte (proprio sostenendo quei principi espressi nel Gorgia); strinse invece un forte vincolo di amicizia con Dione, parente del tiranno, in cui Platone credette di trovare un discepolo capace di diventare re-filosofo. Dionigi si irritò al punto da farlo vendere come schiavo da un ambasciatore spartano a Egina (forse, più semplicemente, costretto a sbarcare a Egina che era in guerra con Atene, Platone fu trattenuto come schiavo), ma, fortunatamente, fu riscattato da Anniceride di Cirene, che si trovava laggiù.

Al ritorno ad Atene fondò l’Accademia (in un ginnasio sito nel parco dedicato all’eroe Accademo, da cui il nome Accademia), e il Menone è verosimilmente il primo proclama della nuova scuola. L’Accademia si affermò ben presto e richiamò giovani e anche uomini illustri in grande numero.

Nel 367 a.C. Platone si recò una seconda volta in Sicilia. Morto Dionigi_I, gli era succeduto il figlio Dionigi_II, che, a dire di Dione, ben più del padre avrebbe potuto favorire i disegni di Platone. Ma Dionigi II non si rivelò diverso: esiliò Dione, accusandolo di tramare contro di lui, e trattenne Platone quasi come un prigioniero. Solo perché impegnato in una guerra, Dionigi lasciò, infine, che Platone ritornasse ad Atene.

Nel 361 a.C. Platone si recò una terza volta in Sicilia. Ritornato ad Atene, infatti, vi trovò Dione che lì si era rifugiato, il quale lo convinse ad accogliere un nuovo pressante invito di Dionigi (che lo rivoleva a corte al fine di completare la propria preparazione filosofica), sperando che, in tal modo, Dionigi avrebbe riammesso anche lui a Siracusa. Ma fu un grave errore credere nei mutati sentimenti di Dionigi. Platone avrebbe rischiato addirittura la vita, se non fossero intervenuti Archita e i Tarantini a salvarlo (Dione riuscì, nel 357 a.C., a prendere il potere in Siracusa, ma per non molto; fu infatti ucciso nel 353 a.C.).

Nel 360 Platone ritornò ad Atene e vi rimase alla direzione dell’Accademia, fino alla morte, avvenuta nel 347 a.C.

Gli scritti di Platone ci sono pervenuti nella loro completezza. L’ordinamento che a essi è stato dato dal grammatico Trasillo (I secolo d.C.) è basato sul contenuto dei trentasei scritti stessi che sono stati suddivisi nelle seguenti nove tetralogie: 1. Eutifrone, Apologia di Socrate, Critone, Fedone; 2. Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico; 3. Parmenide, Filebo, Simposio, Fedro; 4. Alcibiade I, Alcibiade II, Ipparco, Amanti; 5. Teagete, Carmide, Lachete, Liside; 6. Eutidemo, Protagora, Gorgia, Menone; 7. Ippia minore, Ippia maggiore, Ione, Menesseno; 8. Clitofonte, Repubblica, Timeo, Crizia; 9. Minosse, Leggi, Epinomide, Lettere.

La corretta interpretazione e la valutazione di questi scritti pongono una serie di complessi problemi, che, nel loro insieme, costituiscono quella che è stata denominata la questione platonica. [pag.153]

◗ Autenticità e cronologia degli scritti

Il primo problema che sorge di fronte ai trentasei scritti riguarda l’autenticità: sono tutti opera di Platone oppure ve ne sono anche di inautentici e se sì quali sono?

Su tale problema la critica dell’Ottocento ha a lungo dibattuto, giungendo anche a dubitare dell’autenticità di quasi tutti i dialoghi; poi, il problema è venuto perdendo ogni mordente e, oggi, si tende a ritenere autentici addirittura tutti i dialoghi.

Il secondo problema riguarda la cronologia di questi scritti. Non si tratta di un semplice problema di erudizione, giacché il pensiero platonico si è via via sviluppato, crescendo su se medesimo. A partire dalla fine dell’Ottocento, in parte grazie al criterio stilometrico (ossia dello studio scientifico delle caratteristiche stilistiche delle varie opere), si è riusciti a fornire al problema una risposta almeno parziale.

Si è partiti dalle Leggi, che sono certamente l’ultimo scritto di Platone e, dopo un’accurata messa a punto delle caratteristiche stilistiche di quest’opera, si è cercato di stabilire quali altri scritti corrispondano a queste caratteristiche: si è così potuto concludere, anche tramite altri criteri collaterali, che verosimilmente gli scritti dell’ultimo periodo sono, nell’ordine: Teeteto, Parmenide, Sofista, Politico, Filebo, Timeo, Crizia e Leggi.

La Repubblica appartiene alla fase centrale della produzione platonica, che è preceduta da Fedone e Simposio, ed è seguita dal Fedro.

Si è potuto accertare che un gruppo di dialoghi rappresenta il periodo di maturazione e di passaggio dalla fase giovanile alla fase più originale: il Gorgia appartiene verosimilmente al periodo subito anteriore al primo viaggio in Italia e il Menone a quello immediatamente seguente. A questo periodo risale, probabilmente, anche il Cratilo. Il Protagora è forse il coronamento della prima attività.

Gli altri dialoghi, soprattutto quelli brevi, sono per la maggior parte scritti giovanili, come, del resto, è confermato dalla tematica squisitamente socratica che in essi viene discussa. Alcuni, poi, possono certamente essere stati ritoccati e parzialmente rifatti in età matura.

In ogni modo, allo stato attuale degli studi, una volta accertato che i cosiddetti "dialoghi dialettici" (Parmenide, Sofista, Politico, Filebo) sono opera dell’ultimo Platone, e che i grandi dialoghi metafisici sono opere della maturità, anche se riguardo ai primi scritti permane incertezza, è possibile ricostruire il pensiero platonico in modo abbastanza soddisfacente.

Dapprima, egli trattò una problematica prevalentemente etica (etico-politica), muovendo esattamente dalla posizione alla quale era pervenuto Socrate. In seguito, egli si rese conto della necessità di recuperare le istanze della filosofia della physis. Ma il recupero delle istanze onto-cosmologiche dei fisici avvenne in modo originalissimo e, anzi, mediante un’autentica rivoluzione del pensiero che Platone stesso chiamò "seconda navigazione", quella navigazione, cioè, che lo portò alla scoperta del soprasensibile (dell’essere soprafisico), come vedremo nel secondo paragrafo di questo capitolo.[pag.154]

◗ Le dottrine non scritte

Soprattutto nel corso degli ultimi decenni, è emerso in primo piano un terzo problema, quello delle cosiddette dottrine non scritte, che ha reso la "questione platonica" assai più complessa, ma che per molti aspetti è risultato d’importanza decisiva.

Oggi, infatti, molti studiosi ritengono che dalla soluzione di questo problema dipenda la corretta comprensione del pensiero platonico in generale e della storia stessa del Platonismo dell’antichità.

Fonti antiche ci riferiscono che Platone, all’interno dell’Accademia, tenne dei corsi intitolati Intorno al Bene, che non volle mettere per iscritto. In questi corsi egli trattava delle realtà ultime e supreme, ossia dei principi primi, e addestrava i discepoli a intendere tali principi con un severo tirocinio metodico e dialettico. Platone era profondamente convinto che queste "realtà ultime e supreme" non si potessero comunicare se non mediante opportuna preparazione e severe verifiche che potevano aver luogo solo nel vivo dialogo e nella dimensione della oralità dialettica.

Intorno a questo punto Platone si è dimostrato fermissimo e la sua decisione è stata categorica: «Su queste cose non c’è un mio scritto, né ci sarà mai».

Alcuni dei discepoli che assistettero alle lezioni devono aver messo per iscritto queste dottrine dal momento che alcune di queste relazioni ci sono pervenute. Platone disapprovò, anzi condannò espressamente questi scritti, ritenendoli nocivi e inutili, per le ragioni dette; ma ammise anche che alcuni di questi discepoli avevano ben compreso le sue lezioni.

In conclusione, per capire Platone dobbiamo fare i conti oltre che con i dialoghi scritti anche con queste "dottrine non scritte" tramandateci dalla tradizione indiretta, che riguardano proprio la chiave di volta dell’intero sistema. Oggi molti sono convinti che alcuni dialoghi e soprattutto certe parti di essi, ritenute in passato enigmatiche o problematiche, ricevano nuova luce proprio se messe in connessione con le "dottrine non scritte".

◗ Socrate nei dialoghi platonici

Platone non volle scrivere sui principi ultimi, ma anche intorno a quelle cose sulle quali ritenne di poter scrivere rifiutò di essere "sistematico" e cercò di riprodurre lo spirito del dialogare socratico, imitandone le peculiarità, ossia riproducendone quel reinterrogare senza posa, con tutte le impennate del dubbio, con gli improvvisi squarci che maieuticamente spingono alla verità senza rivelarla ma sollecitando l’anima dell’ascoltatore a trovarla, con le drammatiche rotture che preparano a ulteriori ricerche.

Nacque così il dialogo socratico, che divenne addirittura un vero e proprio genere letterario, adottato da numerosi discepoli di Socrate e poi anche da filosofi successivi. Di questo genere Platone fu probabilmente l’inventore e senza dubbio l’unico autentico rappresentante, giacché in lui soltanto è riconoscibile la vera natura del filosofare socratico, che negli altri scrittori decade in un trito manierismo.

Dunque, lo scritto filosofico per Platone sarà dialogo, e Socrate sarà per lo più il protagonista (costituendo la principale maschera di Platone ), che discuterà con uno o più interlocutori; accanto a questi, altrettanto importante sarà il ruolo del lettore, che verrà chiamato in causa egli pure come interlocutore assolutamente insostituibile, perché proprio al lettore sarà spesso lasciato il compito di trarre maieuticamente la soluzione di molti dei problemi discussi.

Dunque, il Socrate dei dialoghi è in realtà Platone, e il Platone scritto, per le ragioni sopra spiegate, va letto tenendo presente il Platone non scritto. È in ogni caso errato leggere i dialoghi come fonte del tutto autonoma del pensiero platonico ripudiando così la tradizione indiretta.[pag.155]

◗ Il significato del mito in Platone

Abbiamo visto che la filosofia è nata come affrancamento del logos dal mito e dalla fantasia. I sofisti fecero un uso funzionale (qualcuno ha detto illuministico, ossia razionalistico) del mito; ma Socrate ne condannò anche quest’uso, esigendo il rigoroso procedimento dialettico. Platone, dapprima, condivise questa posizione socratica, ma già a partire dal Gorgia rivalutò l’espediente mitologico, che successivamente utilizzò in modo costante e al quale attribuì una grande importanza. Come si spiega questo fatto? Come mai la filosofia torna a sussumere il mito? È forse, questa, un’involuzione, una parziale abdicazione della filosofia alle proprie prerogative, una rinuncia alla coerenza, o, in ogni caso, un sintomo di sfiducia in sé? In breve, che senso ha il mito in Platone ? A questo problema è stato risposto in modi diversissimi e le sue soluzioni più estreme sono giunte, nell’Ottocento, da Hegel e, successivamente, dalla Scuola di Heidegger.

Hegel (e quanti lo seguirono) vide nel mito platonico un impaccio al pensiero, un’immaturità del logos che non ha ancora acquistato la sua piena libertà. Per contro, la Scuola di Heidegger ha additato nel mito la più autentica espressione del pensiero platonico. Infatti il logos coglie l’essere, ma non ha vita e il mito viene in soccorso proprio per spiegare la vita, non coglibile con il logos. Platone rivaluta il mito allorché comincia a rivalutare alcune tesi di fondo dell’Orfismo e della sua tendenza mistica e la componente religiosa. In lui il mito è espressione di fede e di credenza più che di fantasia. In effetti, in molti dialoghi, dal Gorgia in poi, la filosofia di Platone, per quanto concerne certi temi, diventa una forma di fede ragionata: il mito cerca una chiarificazione nel logos, e il logos cerca un completamento nel mito. Platone, insomma, affida alla forza del mito il compito, quando la ragione sia giunta ai limiti estremi delle sue possibilità, di superare intuitivamente questi limiti, elevando lo spirito a una visione, o almeno a una tensione, che si può dire metarazionale.

Inoltre è da notare questo in modo particolare: il mito di cui Platone fa uso metodico è essenzialmente diverso dal mito prefilosofico che non conosceva ancora il logos. Si tratta di un mito che non solo, come abbiamo detto, è espressione di fede più che di stupore fantastico, ma è altresì un mito che non subordina a sé il logos, ma fa da stimolo al logos e lo feconda nel senso che abbiamo spiegato, e perciò è un mito che, mentre viene creato, viene, insieme, anche demitizzato, e viene dal logos stesso spogliato dei suoi elementi fantastici, per fargli mantenere solo i poteri allusivi e intuitivi. Ma ecco l’esemplificazione più chiara di ciò che abbiamo affermato, in un passo del Fedone, che fa seguito immediatamente alla narrazione di uno dei più grandiosi miti con cui Platone ha cercato di raffigurare le sorti delle anime nell’aldilà: «Certamente, sostenere che le cose siano veramente così come io le ho esposte, non si conviene a un uomo che abbia buon senso; ma sostenere che o questo o qualcosa di simile a questo debba accadere delle nostre anime e delle loro dimore, dal momento che è risultato che l’anima è immortale: ebbene, questo mi pare che si convenga e che metta conto di arrischiarsi a crederlo, perché il rischio è bello! E bisogna che, con queste credenze, noi facciamo l’incantesimo a noi medesimi: ed è per questo che io da un pezzo protraggo il mio mito».

Dunque, se si vuol capire Platone, occorre lasciare al mito il suo ruolo e la sua valenza; sono in errore sia chi lo vuole cancellare, a beneficio del puro logos, sia chi lo vuole preporre e sovraordinare a esso, quasi fosse un suo superamento (mitologia). [pag.156]

◗Poliedricità e polivalenza del filosofare platonico

Platone ha rivelato via via, nel corso dei secoli, facce differenti: ma è proprio in questa molteplicità di facce il segreto del fascino che ha esercitato in tutta la storia spirituale dell’Occidente.

Ebbene, noi crediamo che il vero Platone non sia ritrovabile in nessuna di queste prospettive singolarmente assunte come unicamente valide, ma che sia ritrovabile piuttosto in tutte insieme le direzioni nella dinamica che è loro propria.

2.La teoria delle Idee

◗ La scoperta della metafisica

Esiste un punto fondamentale della filosofia platonica dalla cui comprensione dipendono per intero la nuova impostazione di tutti i problemi della filosofia e il nuovo clima spirituale che fa da sfondo a tali problemi e alle loro soluzioni. Questo punto consiste nella scoperta dell’esistenza di una realtà soprasensibile, ossia di una dimensione soprafisica dell’essere (di un genere di essere non fisico), della quale la precedente filosofia della physis non aveva avuto alcun sentore. Tutti i naturalisti, infatti, avevano cercato di spiegare i fenomeni ricorrendo a cause di carattere fisico e meccanico (acqua, aria, terra, fuoco, caldo, freddo, condensazione, rarefazione, ecc.).

Dice Platone che Anassagora stesso, che pure aveva ben visto la necessità di introdurre una Intelligenza universale per giungere a spiegare le cose, non seppe sfruttare questa sua intuizione e continuò a dare un peso preponderante alle cause fisiche tradizionali.

Ma – e questo è il fondo del problema – le cause di carattere fisico e meccanico sono le "vere cause", o sono, invece, semplici "con-cause", ossia semplici cause al servizio di quelle più alte? Causa di ciò che è fisico e meccanico non sarà, forse, qualcosa che non è fisico e non è meccanico?

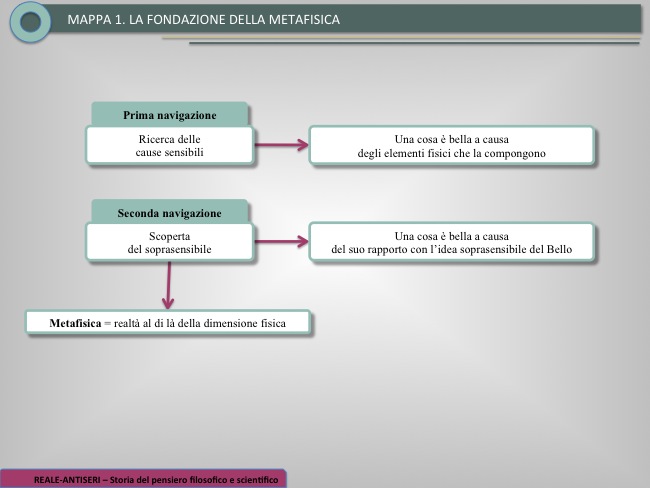

Per rispondere a questi problemi, Platone intraprese quella che egli stesso chiama con [pag.157] un’immagine emblematica la "seconda navigazione". Nell’antico linguaggio marinaresco, seconda navigazione era detta quella che si intraprendeva quando, caduto il vento e non funzionando più le vele, si poneva mano ai remi. Nell’immagine platonica, la prima navigazione simboleggia il percorso della filosofia fatto seguendo il vento della filosofia naturalistica; la "seconda navigazione" rappresenta, invece, l’apporto personale di Platone, la navigazione fatta con le proprie forze e perciò assai più faticosa. La prima navigazione si era rivelata sostanzialmente fuori rotta, perché i filosofi presocratici non erano riusciti a spiegare il sensibile con il sensibile medesimo; la seconda navigazione trova invece la nuova rotta che porta alla scoperta del soprasensibile, ossia dell’essere intellegibile. Nella prima navigazione si rimane ancora legati ai sensi e al sensibile, nella seconda navigazione Platone tenta, per contro, un radicale affrancamento dai sensi e dal sensibile e un massiccio spostamento sul piano del ragionamento puro e di ciò che si può cogliere con puro intelletto e mente pura.

Il senso di questa "seconda navigazione" risulta particolarmente chiaro dagli esempi che lo stesso Platone adduce.

Vogliamo spiegare perché una cosa è bella? Ebbene, per spiegare tale "perché" il naturalista si richiamerebbe a elementi puramente fisici, quali sono il colore, la figura e altri di questo genere. Ma – dice Platone – queste non sono "vere cause", bensì mezzi o concause. Occorre, dunque, postulare l’esistenza di un’ulteriore causa, che dovrà essere, per essere vera causa, qualcosa non di sensibile ma di intellegibile. Essa è l’Idea, o "forma" pura del Bello in sé, che, con la sua partecipazione, presenza o comunanza o, comunque, con un certo rapporto determinante, fa sì che le cose empiriche siano belle, cioè si realizzino, mediante forma, colore e proporzione, come è bene che siano e come devono essere appunto per essere belle.

Ed ecco un secondo esempio non meno eloquente.

Socrate si trova in carcere e attende di essere condannato. Perché è in carcere? La spiegazione naturalistico-meccanicistica non è in grado di dire se non questo: perché Socrate ha un corpo che è fatto di ossa e di nervi, muscoli e giunture, che sono capaci, con l’allentarsi e con il tendersi, di muovere e piegare le membra: per questo motivo Socrate avrebbe mosso e piegato le gambe, sarebbe andato in carcere e tuttora vi si troverebbe. Orbene, ognuno vede l’inadeguatezza di tale spiegazione: essa non ridà affatto il vero "perché", la ragione per cui Socrate è in carcere, ma spiega solo il mezzo o lo strumento di cui Socrate si è avvalso per andare e restare in carcere col suo corpo. La vera causa per cui Socrate è andato e si trova in carcere non è di ordine meccanico e materiale, bensì di ordine superiore, è un valore spirituale e morale: egli ha deciso di accettare il verdetto dei giudici e di sottostare alla legge di Atene, giudicando che questo fosse il bene e il conveniente. E in conseguenza di questa scelta di carattere morale e spirituale egli, poi, ha mosso i muscoli e le gambe e si è recato ed è rimasto in carcere.

La "seconda navigazione" conduce, dunque, a riconoscere l’esistenza di due piani dell’essere: uno fenomenico e visibile, l’altro invisibile, metafenomenico, coglibile con la sola mente, e dunque puramente intellegibile.

Possiamo senz’altro affermare che la platonica "seconda navigazione" costituisce una conquista che segna, a un tempo, la fondazione e la tappa più importante della storia della metafisica. Infatti, tutto il pensiero occidentale sarà condizionato, in modo decisivo, da questa "distinzione", nella misura in cui l’accetterà o meno: infatti, in quest’ultimo caso, dovrà giustificare polemicamente la non accettazione, e da questa polemica rimarrà pure sempre dialetticamente condizionato.

È solo dopo la "seconda navigazione" platonica che si può parlare di "materiale" e "immateriale", "sensibile" e "soprasensibile", "empirico" e "metaempirico", "fisico" e "soprafisico". Ed è alla luce di queste categorie che i fisici anteriori risultano essere materialisti e la natura e il cosmo non costituiscono più la totalità delle cose che sono, ma solo la totalità delle cose che appaiono. Il vero essere consiste nella realtà intellegibile.[pag.158]

◗ L’Iperuranio ovvero il mondo delle Idee

Queste cause di natura non fisica, queste realtà intellegibili, sono state denominate da Platone prevalentemente con i termini idéa ed éidos, che stanno a indicare la "forma". Le Idee di cui parlava Platone non sono, quindi, dei semplici concetti, ossia delle rappresentazioni puramente mentali (solo molto più tardi il termine assumerà questo significato), ma sono "entità", "sostanze". Le Idee, insomma, non rappresentano semplici pensieri, ma sono ciò che il pensiero pensa, quando si sia liberato dal sensibile, sono "il vero essere", "l’essere per eccellenza". In breve: le Idee platoniche sono le essenze delle cose, ossia ciò che fa sì che ciascuna cosa sia ciò che è.

Platone ha anche usato il termine "paradigma", per indicare che le Idee costituiscono come il permanente "modello" di ciascuna cosa (come deve essere ciascuna cosa).

I caratteri basilari delle Idee, stando ai testi, si possono riassumere nei sei seguenti, che costituiscono punti di riferimento imprescindibili per capire Platone :

Le espressioni più famose con le quali Platone ha indicato le Idee sono indubbiamente in sé, per sé, e anche in sé e per sé (il bello-in-sé, il bene-in-sé, ecc.), assai spesso fraintese, e diventate oggetto di aspre polemiche, già dal momento in cui Platone le ha coniate. Queste espressioni, in realtà, indicano il carattere di non relatività e quello di stabilità: in una parola, esprimono l’assolutezza. Affermare che le Idee sono "in sé e per sé" significa dire che, ad esempio, il Bello o il Vero non sono tali solo relativamente al singolo soggetto (come voleva ad esempio Protagora), non sono manipolabili dal capriccio del singolo, ma, al contrario, si impongono al soggetto in modo assoluto. Affermare che le Idee sono "in sé e per sé" significa che esse non sono trascinate nel vortice del divenire in cui si ritrovano le cose sensibili: le cose belle sensibili diventano brutte, ma ciò non implica che diventi brutta la causa del bello, ossia l’Idea del bello. Insomma: le vere cause di tutte le cose sensibili, che per loro natura [pag.159] mutano, non possono mutare esse medesime, altrimenti non sarebbero le "vere cause", non sarebbero le ragioni ultime e supreme.

Per spiegare la trascendenza metafisica delle Idee occorre richiamare il mito dell’Iperuranio, usato nel Fedro e diventato celeberrimo, anche se non sempre è stato inteso in modo corretto. Iperuranio significa "luogo sopra il cielo" o "sopra il cosmo fisico", e quindi è rappresentazione mitica ed è immagine che, se intesa correttamente, indica un luogo che non è affatto un luogo. Infatti le Idee sono subito descritte come aventi caratteri tali che non hanno nulla a che vedere con un luogo fisico: sono senza figura, prive di colore, invisibili e sono coglibili da noi solo con l’intelligenza. Dunque, l’Iperuranio è l’immagine dell’a-spaziale mondo dell’intellegibile (del genere dell’essere soprafisico).

Resta da chiarire il grande problema del rapporto che intercorre fra mondo delle Idee e mondo sensibile.

L’interpretazione dei rapporti fra il mondo delle Idee e il mondo sensibile fu fraintesa già da parte di alcuni contemporanei e perfino da alcuni discepoli di Platone, e addirittura da Aristotele. In effetti, nei suoi scritti Platone presenta differenti prospettive al riguardo, affermando che tra sensibile e intellegibile c’è un rapporto di mimesi (mímesis) o imitazione; oppure di metessi (méthexis) o partecipazione; oppure di koinonía o comunanza; oppure ancora di parousía o presenza.

Platone nel Fedone ha detto esplicitamente che questi termini dovevano essere intesi come semplici proposte sulle quali egli nello scritto non intendeva affatto insistere, e alle quali non voleva dare la consistenza di una risposta ultimativa.

In conclusione, con la teoria delle Idee Platone ha inteso dire questo: il sensibile si spiega solo ricorrendo alla dimensione del soprasensibile, il relativo con l’assoluto, il mobile con l’immobile, il corruttibile con l’eterno.

◗ La struttura del mondo ideale

Il mondo delle Idee è costituito da una molteplicità, in quanto vi sono Idee di tutte le cose: Idee di valori estetici, di valori morali, delle varie realtà corporee, degli enti geometrici e matematici, ecc. Tali Idee sono generate, incorruttibili, immutabili, come l’essere eleatico.

Ora, la distinzione dei due piani dell’essere, sensibile e intellegibile, superava definitivamente l’antitesi fra Eraclito e Parmenide. Il perenne fluire con tutti i caratteri a esso relativi è proprio dell’essere sensibile; invece l’immutabilità e tutto ciò che essa implica è propria dell’essere intellegibile. Ma restavano da risolvere i due grandi problemi che l’Eleatismo aveva sollevato e che i Pluralisti non avevano saputo risolvere: come possano esistere i "molti" e come possa esistere un "non essere". Sono due problemi strettissimamente connessi, perché hanno il medesimo fondamento, come si è visto. Per poter formulare la propria concezione delle Idee, che implica una strutturale molteplicità, Platone doveva affrontare di petto e risolvere ambedue i problemi in maniera netta.

Già nel dialogo che reca emblematicamente il titolo Parmenide, che è forse il più difficile di tutti i dialoghi, Platone aveva messo in crisi la concezione dell’unità quale era intesa dagli eleati. L’uno (o l’unità) non può venire pensato in maniera assoluta, ossia in maniera tale da escludere ogni molteplicità: l’uno non è senza i molti, così come i molti non sono senza l’uno. Ma la soluzione della possibilità dell’esistenza della molteplicità è fornita da Platone nel dialogo Sofista, per bocca di un personaggio al quale egli non dà volto e che denomina emblematicamente "il Forestiero di Elea". Parmenide ha ragione quando dice che non esiste il non essere inteso come la negazione assoluta dell’essere; ma ha torto nel credere che sia questa l’unica forma di non essere. Esiste il non essere come "diversità" o "alterità", cosa, questa, che gli eleati non avevano compreso. Ogni Idea, per essere quell’Idea che è, deve essere diversa da tutte le altre, ossia deve "non essere" tutte le altre. E così ogni Idea ha una data dose di essere, ma infinito non essere, nel senso che, proprio per essere quella che è, deve non essere tutte le altre, come si è visto. Infine, Parmenide è superato anche con l’ammissione di una "quiete" e di un "movimento" ideali nel mondo intellegibile: ciascuna Idea è immobilmente se medesima; ma è, dinamicamente, un ideale "movimento" verso le altre, in quanto partecipa di altre, oppure esclude la partecipazione di altre. Da quanto fin qui si è detto, risulta evidente che Platone poteva concepire il suo mondo delle Idee come un sistema gerarchicamente organizzato e ordinato, in cui le Idee inferiori, implicano quelle superiori, su su sino all’Idea che sta al vertice della gerarchia, che è condizione di tutte e non è condizionata da nessuna (l’incondizionato o l’assoluto).

Questo principio incondizionato di cui Platone parla nella Repubblica è l’Idea del Bene. E del Bene egli ha detto che non solo è il fondamento che rende le Idee conoscibili e la mente conoscente, ma addirittura che «produce l’essere e la sostanza», e che «il Bene non è sostanza o essenza, ma ancora al di sopra della sostanza, essendo a questa superiore in dignità gerarchica e in potenza».

Su questo principio incondizionato e assoluto, che è al di sopra dell’essere e da cui derivano tutte le Idee, Platone nei dialoghi non ha più scritto nulla e ha invece riservato ciò che aveva da dire alla dimensione della "oralità", ossia alle sue lezioni.[pag.169]

◗ La dottrina dei Principi primi e supremi: Uno (Bene) e Diade indefinita

In passato si è ritenuto che le lezioni orali di Platone costituissero la "fase finale" del pensiero platonico; per contro, i più recenti e approfonditi studi hanno dimostrato che esse furono tenute parallelamente alla composizione dei dialoghi, almeno a partire dall’epoca di composizione del Simposio e del Fedone e sono centrali nella Repubblica.

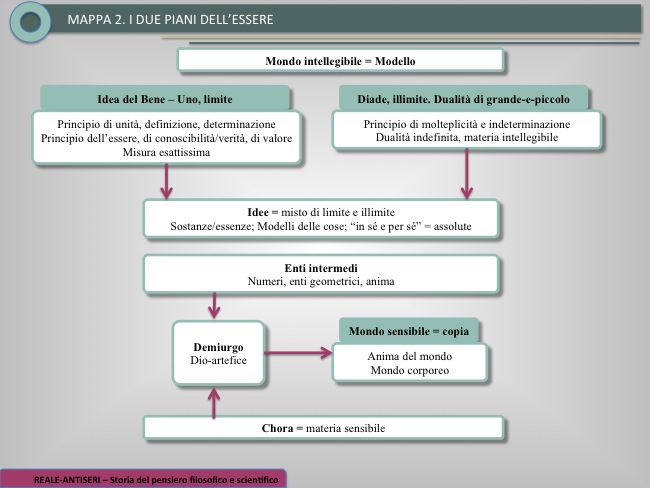

Dalle relazioni dei discepoli intorno a queste lezioni si può ricavare quanto segue. Il principio supremo che nella Repubblica è chiamato "Bene", nelle dottrine non scritte era detto "Uno". La differenza è però perfettamente spiegabile, perché, come subito vedremo, l’Uno riassume in sé il Bene, in quanto tutto ciò che l’Uno produce è bene (il bene è l’aspetto funzionale dell’Uno, come ha acutamente rilevato qualche interprete). All’Uno era contrapposto un secondo principio, ugualmente originario, ma di rango inferiore, inteso come principio indeterminato e illimitato, e come principio di molteplicità. Era denominato Diade o Dualità di grande-e-piccolo, in quanto principio tendente, a un tempo, all’infinita grandezza e all’infinita piccolezza, e pertanto detto anche Dualità indefinita (o indeterminata o illimitata).

Dalla cooperazione di questi due principi originari scaturisce la totalità delle Idee. L’Uno agisce sulla molteplicità illimitata come principio limitante e determinante, ossia come principio formale (principio che dà forma, in quanto determina e de-limita), mentre il principio della molteplicità illimitata funge da sostrato (come materia intellegibile, per dirla con terminologia posteriore). Ciascuna e tutte le Idee risultano, di conseguenza, come un "misto" dei due principi (delimitazione di un illimite). L’Uno, inoltre, in quanto delimita, si manifesta come Bene, perché la delimitazione dell’illimitato, che si configura come una forma di unità nella molteplicità, è "essenza", "ordine", perfezione, valore.

Ecco le conseguenze che ne derivano.

[pag.170]Infine, per quanto è possibile concludere procedendo da una serie di indizi, Platone ha definito l’unità come "misura" e, più precisamente, come "misura esattissima".

La "generazione" delle Idee dai principi (Uno e Diade) «non è da intendersi come un processo di carattere temporale, bensì come una metafora per illustrare un’analisi di struttura ontologica; essa ha lo scopo di rendere comprensibile alla conoscenza, che si svolge in maniera discorsiva, l’ordinamento dell’essere che è aprocessuale e atemporale» (H.Krämer). Di conseguenza, quando si dice che sono generate "prima" determinate Idee e "dopo" altre Idee, significa non porre una successione cronologica, ma una graduazione gerarchica, ossia "anteriorità" e "posteriorità" ontologica. In tal senso, subito dopo i principi vengono le Idee più generali, come, ad esempio, le cinque supreme Idee di cui parla il dialogo Sofista (Essere, Quiete, Movimento, Identità, Diversità) e altre come queste (ad esempio: Uguaglianza, Disuguaglianza, Somiglianza, Dissomiglianza, ecc.). Forse sul medesimo piano Platone poneva i cosiddetti Numeri Ideali o Idee-Numeri, che sono archetipi ideali da non confondersi coi numeri matematici. Queste Idee sono gerarchicamente superiori alle restanti, perché queste ultime partecipano di esse (e quindi le implicano) e non viceversa (ad esempio l’Idea di uomo implica identità e uguaglianza rispetto a sé, differenza e disuguaglianza rispetto alle altre Idee; ma nessuna delle Idee supreme menzionate implica l’Idea di uomo). Analogo dovette essere il rapporto delle Idee-Numeri con le restanti Idee: Platone dovette considerare alcune Idee come monadiche, altre diadiche, altre triadiche e così via, perché collegabili all’uno, al due, al tre e così via, o per la loro configurazione interna, o per il tipo di rapporto che intrattengono con altre Idee. Ma su questo punto siamo molto male informati.

È certo tuttavia che i Numeri Ideali non coincidono con quelli reali, essendo unici, irripetibili e dunque non soggetti a operazioni aritmetiche. Questa virata in direzione della matematica indicherebbe un recupero delle dottrine orali del Pitagorismo. Si può ipotizzare, pertanto, che il cosmo appaia a Platone sempre più come un ordine i cui modelli essenziali siano rintracciabili nei numeri prima ancora che nelle Idee.

Ricordiamo infine che, per Platone, nel gradino più basso della gerarchia del mondo intellegibile stanno gli enti matematici.

Questi enti (a differenza dei Numeri Ideali) sono molteplici (vi sono molti uno, molti triangoli, ecc.), pur essendo intellegibili. Per questo motivo Platone li ha chiamati enti "intermedi", cioè enti che stanno a metà strada fra le Idee e le cose.

[pag.171]

◗ I principi da cui nasce il mondo sensibile

Dal mondo sensibile, mediante la "seconda navigazione", siamo risaliti al mondo dell’intellegibile in quanto sua "vera causa". Una volta compresa la struttura del mondo intellegibile, è possibile comprendere meglio la genesi e la struttura del mondo sensibile. Come il mondo intellegibile deriva dall’Uno (il principio formale) e dalla Diade indeterminata (il principio materiale intellegibile), così il mondo fisico deriva dalle Idee che fungono da principio formale e da un principio materiale, questa volta sensibile, ossia da un principio illimitato e indeterminato di carattere fisico.

Mentre nella sfera dell’intellegibile l’Uno agisce sulla Diade indeterminata, senza bisogno di mediatori, perché ambedue i principi sono di natura intellegibile, non è così nella sfera del sensibile. La materia o ricettacolo sensibile, che Platone chiama chora (spazialità), è solamente «partecipe in qualche modo oscuro dell’intellegibile», ed è in balia di un movimento informe e caotico. Come è possibile, allora, che le Idee intellegibili agiscano sul ricettacolo sensibile e che dal caos nasca il cosmo sensibile?

La risposta di Platone è la seguente. Esiste un Demiurgo, vale a dire un dio-artefice, un dio pensante e volente (e dunque personale), il quale, prendendo come "modello" il mondo delle Idee ha plasmato la chora, ossia il ricettacolo sensibile, secondo questo "modello" e, in questo modo, ha generato il cosmo fisico.

Lo schema in base a cui Platone spiega il mondo sensibile è, dunque, chiarissimo: c’è un modello (mondo ideale), c’è una copia (il mondo sensibile) e c’è un Artefice che ha fatto la copia giovandosi del modello. Il mondo dell’intellegibile (il modello) è eterno, come eterno è anche l’Artefice (l’intelligenza); invece il mondo sensibile costruito dall’Artefice è nato, ossia è stato generato nel senso vero e proprio del termine.

Ma perché il Demiurgo ha voluto generare il mondo? L’Artefice divino ha generato il mondo per "bontà" e amore di bene. Dice Platone nel Timeo: «Perché Dio, volendo che tutte le cose fossero buone e, per quanto era possibile, nessuna cattiva, prese quanto c’era di visibile che non stava quieto, ma si agitava irregolarmente e disordinatamente, lo ridusse dal disordine all’ordine, giudicando questo del tutto migliore di quello. Infatti, né fu mai, né è lecito all’ottimo di far altro se non la cosa più bella».

Dunque, il Demiurgo ha fatto l’opera più bella che era possibile, animato dal desiderio di bene: il male e il negativo che restano in questo mondo sono dovuti al margine di irriducibilità della "spazialità caotica" (ossia della materia sensibile) all’intellegibile, dell’irrazionalità al razionale.

Platone concepisce il mondo come vivente e intelligente perché giudica il vivente e l’intelligente più perfetto del non-vivente e del non-intelligente. Pertanto il Demiurgo ha dotato il mondo, oltre che di un corpo perfetto, di un’anima e di un’intelligenza perfette. Così egli ha creato l’anima del mondo (avvalendosi di tre principi: l’essenza, l’identico e il diverso) e, nell’anima, il corpo del mondo.

Il mondo, così, è una sorta di "dio visibile"; e "dei visibili" sono le stelle e gli astri. E poiché quest’opera del Demiurgo è perfetta, non si corrompe: il mondo è nato, ma non perirà. In quanto eterno, il mondo intellegibile è nella dimensione dell’"è", senza l’"era" e senza il "sarà". Il mondo sensibile, invece, è nella dimensione del tempo che è «l’immagine mobile dell’eterno», come una sorta di svolgimento dell’"è" attraverso l’"era" e il "sarà". E pertanto implica generazione e movimento.

Il tempo, dunque, è nato «insieme con il cielo», ossia con la generazione del cosmo: il che significa che "prima" della generazione del mondo non c’era un tempo.

Così il mondo sensibile risulta "cosmo", ordine perfetto, che segna il trionfo dell’intellegibile sulla cieca necessità della materia a opera del Demiurgo.

Si tratta di una concezione del cosmo che oggi dovrebbe fornire uno stimolo per un ripensamento di molte posizioni assunte dai fisici e dai cosmologi, che sostituiscono l’idea del caos a quella del cosmos per spiegare l’Universo.[pag.172]

◗ Dio e il divino in Platone

Abbiamo più volte fatto uso dei termini "divino" e "dio" nell’esporre il pensiero platonico, e qui è venuto il momento di determinare quale sia propriamente il senso della teologia platonica. Qualcuno ha detto che Platone è stato il fondatore della teologia occidentale. E l’affermazione è esatta, solo se la si intende in un determinato senso. La "seconda navigazione", cioè la scoperta del soprasensibile, doveva dare a Platone per la prima volta la possibilità di vedere il divino appunto nella prospettiva del soprasensibile, come poi farà ogni successiva evoluta concezione del divino. Tant’è che noi oggi riteniamo fondamentalmente come equivalente credere al divino e credere al soprasensibile. Sotto questo profilo, Platone è indubbiamente il creatore della teologia occidentale, nella misura in cui ha scoperto la categoria (l’immateriale) secondo cui è pensabile il divino.

Tuttavia occorre subito aggiungere che Platone, pur avendo guadagnato il nuovo piano del soprasensibile e pur avendo impiantato su di esso la problematica teologica, ripropone la visione che è una costante di tutta la filosofia e della mentalità greca, secondo la quale il divino è strutturalmente molteplice.

Intanto, nella teologia platonica, noi dobbiamo distinguere il "divino" impersonale da Dio e dagli dei impersonali. Divino è il mondo ideale, in tutti i suoi piani. Divina è l’Idea del Bene, ma non è Dio-persona; dunque al sommo della gerarchia dell’intellegibile c’è un Ente divino (impersonale) e non un dio (personale), così come Enti divini (impersonali) e non dei (personali) sono le Idee.

Caratteri di persona, cioè di Dio, ha invece il Demiurgo, che conosce e vuole: ma egli è gerarchicamente inferiore al mondo delle Idee, giacché non solo non lo crea, ma ne dipende. Il Demiurgo non crea nemmeno la chora o materia, di cui è fatto il mondo, che preesiste essa pure; e così egli è "plasmatore" o "artefice" del mondo, non creatore del mondo. Dei creati dal Demiurgo sono anche gli astri e il mondo (concepiti come intelligenti e animati). Platone sembra addirittura mantenere alcune divinità di cui parlava l’antico politeismo tradizionale. Divina è l’anima del mondo, divine sono le anime delle stelle e le anime umane, accanto alle [pag.173] quali vanno annoverati anche i demoni protettori, che egli accoglie dalla tradizione, e i demoni mediatori, di cui l’esempio più tipico è Eros.

Come si vede, il politeismo si rivela strutturale, proprio nel più teologico dei pensatori della Grecia. A questo riguardo Aristotele saprà fare un passo oltre, in quanto, invertendo i termini della gerarchia, egli anteporrà un dio che ha caratteri di persona al divino impersonale: ma nemmeno Aristotele, come nessun greco, saprà guadagnare una visione monoteistica, che l’Occidente conoscerà solo dai testi della Bibbia.

3.La conoscenza e la dialettica

◗ L’anamnesi, radice della conoscenza

Abbiamo finora parlato del mondo dell’intellegibile, della sua struttura e del modo in cui esso si riverbera sul sensibile. Resta ora da esaminare in quale modo l’uomo possa accedere conoscitivamente all’intellegibile. E in generale bisogna chiedersi: come avviene e che cos’è la conoscenza?

Il problema della conoscenza era stato già affrontato in qualche modo dai filosofi precedenti, ma nessuno di loro lo aveva impostato in forma specifica e definitiva. Platone è il primo a porlo in tutta la sua chiarezza, grazie alle acquisizioni strutturalmente legate alla grande scoperta del mondo intellegibile, anche se, ovviamente, le soluzioni che propone restano in gran parte aporetiche.

La prima risposta al problema della conoscenza si trova nel Menone. Gli eristi avevano tentato di bloccare capziosamente la questione, sostenendo che la ricerca e la conoscenza sono impossibili: infatti, non si può cercare e conoscere ciò che ancora non si conosce, perché, se anche lo si trovasse, non lo si potrebbe riconoscere, mancando il mezzo per effettuare il riconoscimento; e neppure ciò che già si conosce può essere cercato, appunto perché già lo si conosce.

È proprio per superare questa aporia che Platone trova una nuovissima via: la conoscenza è "anamnesi", cioè una forma di "ricordo", un riemergere di ciò che esiste già da sempre nell’interiorità della nostra anima.

Il Menone presenta la dottrina in una duplice maniera: una mitica e una dialettica. La prima maniera, di carattere mitico-religioso, si rifà alle dottrine orfico-pitagoriche, secondo le quali, come sappiamo, l’anima rinasce più volte e così è immortale. L’anima, pertanto, ha visto e conosciuto la realtà tutta, la realtà dell’aldilà e la realtà dell’aldiqua. Se così è, conclude Platone, è facile capire come l’anima possa conoscere e apprendere: essa deve semplicemente trarre da se medesima la verità che sostanzialmente possiede da sempre: e questo "trarre da sé" è un "ricordare".

Ma, subito dopo, sempre nel Menone, le parti vengono rovesciate: la conclusione diventa interpretazione filosofica di un dato di fatto sperimentato e accertato, mentre ciò che prima era presupposto mitologico con funzione di fondamento diventa invece conclusione. Infatti, dopo l’esposizione mitologica, Platone fa un "esperimento maieutico" di forte ispirazione socratica. Interroga uno schiavo, ignaro di geometria, e riesce a fargli risolvere, solamente ponendogli delle domande alla maniera di Socrate, una complessa questione di geometria (implicante la conoscenza del teorema di Pitagora ). Dunque – argomenta Platone – poiché lo schiavo non aveva prima mai studiato la geometria, e poiché non gli era stata fornita da nessuno la soluzione, dal momento che egli l’ha saputa raggiungere da solo, non resta che concludere che egli l’ha tratta da se stesso, dalla propria anima, ossia che se ne è ricordato. E [pag.174] qui, come è chiaro, la base dell’argomentazione, lungi dall’essere un mito, è una constatazione di fatto: così come lo schiavo, ogni uomo in generale può trarre e ricavare da se medesimo verità che prima non conosceva e che nessuno gli ha insegnato.

Gli studiosi hanno spesso scritto che la dottrina dell’anamnesi è nata in Platone da influssi orfico-pitagorici; ma, dopo quanto abbiamo spiegato, è chiaro che almeno altrettanto peso ebbe, nella genesi della dottrina, la maieutica socratica. È evidente che, infatti, per poter maieuticamente far sorgere la verità dall’anima, la verità deve sussistere nell’anima. La dottrina dell’anamnesi viene così a presentarsi, oltre che come un corollario della dottrina della metempsicosi orfico-pitagorica, altresì come la giustificazione e l’inveramento della possibilità stessa della maieutica socratica.

Un’ulteriore riprova dell’anamnesi Platone l’ha fornita nel Fedone, rifacendosi soprattutto alle conoscenze matematiche (che ebbero enorme importanza nel determinare la scoperta dell’intellegibile). Platone argomenta quanto segue. Noi constatiamo con i sensi l’esistenza di cose uguali, maggiori e minori, quadrate e circolari, e altre analoghe. Ma, a una attenta riflessione, noi scopriamo che i dati che ci fornisce l’esperienza – tutti i dati, senza eccezione di sorta – non si adeguano mai, in modo perfetto, alle corrispondenti nozioni che, pure, noi possediamo indiscutibilmente: nessuna cosa sensibile è mai "perfettamente" e "assolutamente" quadrata o circolare, eppure noi abbiamo queste nozioni di uguale, di quadrato e di circolo "assolutamente perfetti". Allora bisogna concludere che fra i dati dell’esperienza e le nozioni che noi abbiamo esiste un dislivello: le conoscenze che noi abbiamo contengono un qualcosa di più rispetto ai dati empirici. E da dove può mai derivare questo plus? Se, come si è visto, non deriva e non può strutturalmente derivare dai sensi, cioè dal mondo esteriore, non resta che concludere che viene da noi stessi. Ma non può venire da noi come fosse creazione del soggetto pensante: il soggetto pensante non "crea" questo plus, lo "trova" e lo "scopre"; esso, anzi, si impone al soggetto oggettivamente e indipendentemente da ogni potere del soggetto medesimo. Dunque, i sensi ci danno solo conoscenze imperfette; la nostra mente (il nostro intelletto) in occasione di questi dati, scavando e quasi ripiegandosi su di sé, trova le corrispondenti conoscenze perfette. E poiché non le produce, è chiaro che essa le ritrova in sé e le ricava da sé come un "originario possesso", "ricordandole".

◗ I gradi della conoscenza

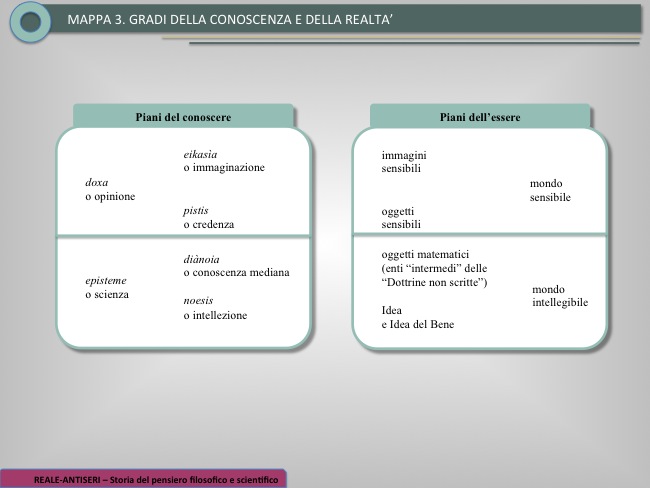

L’anamnesi spiega la "radice" o la "possibilità" della conoscenza, in quanto spiega che il conoscere è possibile perché abbiamo nell’anima un’intuizione originaria del vero. Per determinare le tappe e i modi specifici del conoscere dobbiamo fare riferimento alla Repubblica e ai dialoghi dialettici.

Nella Repubblica Platone parte dal presupposto che la conoscenza è proporzionale all’essere, in modo che solo ciò che è massimamente essere è perfettamente conoscibile, mentre il non essere è assolutamente inconoscibile. Ma, poiché esiste anche una realtà intermedia fra essere e non essere, cioè il sensibile, che è un misto di essere e non essere (perché soggetto a divenire), allora Platone conclude che di questo "intermedio" c’è appunto una conoscenza intermedia fra scienza e ignoranza, una conoscenza che non è vera e propria conoscenza e che si chiama "opinione" (doxa).

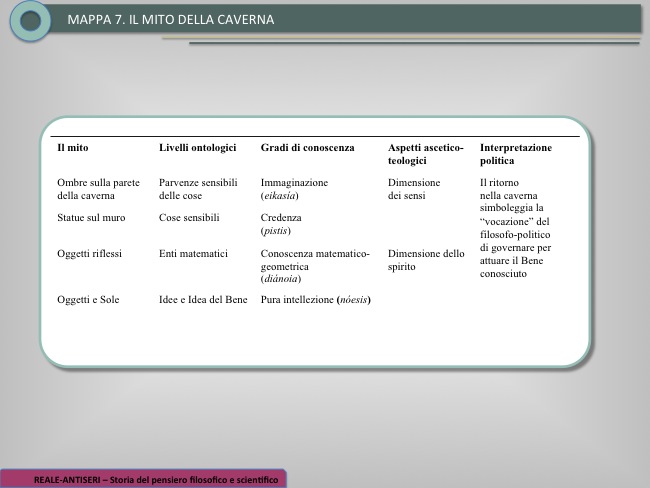

L’opinione, tuttavia, per Platone è spesso fuorviante. Essa può anche essere verace e retta, ma non può mai [pag.175] avere in sé la garanzia della propria correttezza e resta sempre labile, come è labile il mondo sensibile cui essa si riferisce. Per fondare l’opinione, occorrerebbe, come Platone dice nel Menone, legarla col "ragionamento causale", cioè fissarla con la conoscenza della causa (dell’Idea): ma, allora, essa cesserebbe di essere opinione e diverrebbe scienza o episteme. Platone specifica poi che tanto l’opinione (doxa), quanto la scienza (episteme) hanno ciascuna due gradi: l’opinione si divide in mera immaginazione (eikasía) e in credenza (pistis), mentre la scienza si divide in conoscenza mediana (diánoia) e in pura intellezione (nóesis). E, stante il principio di proporzionalità sopra illustrato, ciascun grado e forma di conoscenza ha un corrispettivo grado e una corrispettiva forma di realtà e di essere. L’immaginazione e la credenza corrispondono a due gradi del sensibile, e, rispettivamente, si riferiscono la prima alle ombre e alle immagini sensibili delle cose, la seconda alle cose e agli oggetti sensibili stessi. La conoscenza mediana e l’intelligenza a loro volta si riferiscono a due gradi dell’intellegibile (o, secondo alcuni critici, a due modi di cogliere l’intellegibile); la diánoia è la conoscenza matematico-geometrica, la nóesis la pura conoscenza dialettica delle Idee. La diánoia ha ancora a che fare con elementi visivi (ad esempio le figure che si tracciano nelle dimostrazioni geometriche) e con ipotesi; la nóesis è coglimento puro delle Idee e del principio supremo e assoluto da cui tutte dipendono (ossia l’Idea del Bene).

◗ La dialettica

Di norma gli uomini comuni si fermano ai primi due gradi della prima forma del conoscere, cioè all’opinare; i matematici salgono alla diánoia; solo il filosofo accede alla nóesis e alla suprema scienza. L’intelletto e l’intellezione, lasciati le sensazioni e ogni elemento legato al sensibile, colgono, con un procedimento che è insieme discorsivo e intuitivo, le pure Idee, i loro nessi positivi e negativi, cioè tutti i loro legami di implicanza e di esclusione, e risalgono da Idea a Idea, fino al coglimento della suprema Idea, ossia dell’Incondizionato. E questo procedimento per cui l’intelletto passa o trascorre da Idea a Idea è la "dialettica", cosicché il filosofo è il "dialettico" per eccellenza.

Ben si comprende, pertanto, come – soprattutto dalla Repubblica in poi – Platone abbia cercato di approfondire in tutti i modi questo concetto di dialettica, anche nei suoi scritti oltre che nelle sue lezioni. Anzi, i dialoghi posteriori alla Repubblica si chiamano dialettici, e dimostrano come e in che misura essere filosofi significa essere dialettici, in quanto solo mediante la dialettica si giunge alla verità.

La dialettica ha due forme particolari mediante le quali opera.

[pag.176]

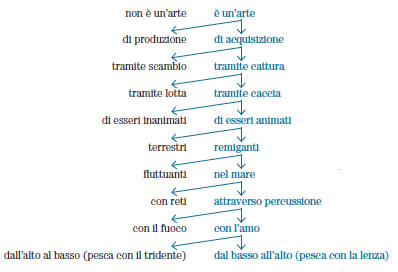

Un esempio significativo è tratto dal Sofista (218e-221c) dove il protagonista, Teeteto, invita lo Straniero a ricercare una definizione per "sofista" a partire dal metodo diairetico o dicotomico. Il procedimento consiste nel suddividere in due l’intero scelto come punto di partenza per ridurlo progressivamente nelle sue varie forme, scegliendo di volta in volta quella più utile alla definizione dell’oggetto d’indagine, fino a giungere a un’idea indivisibile. A questo punto lo Straniero, prima di cimentarsi nella ricerca dell’esatta definizione di "sofista", decide di partire con un esempio più semplice, dando cioè la definizione di "pesca con la lenza". Il punto di partenza su cui entrambi i dialoganti sono d’accordo è che la pesca con la lenza è un’arte.

Giunti a questo punto, la definizione di pesca con la lenza può essere ricavata riunendo i vari aspetti emersi nel corso del procedimento diairetico illustrato: la pesca con la lenza è un’arte di acquisizione tramite cattura e attraverso la caccia di esseri animati remiganti nel mare, eseguita attraverso percussione e con l’uso di un amo usato dal basso verso l’alto. Per concludere, potremo dire che la dialettica è il coglimento, fondato sull’intuizione intellettuale, del mondo ideale, della sua struttura, del posto che ciascuna Idea occupa, in rapporto alle altre, in questa struttura: e questa è la "verità". Come è evidente, il nuovo significato di "dialettica" dipende interamente dagli esiti della "seconda navigazione".[pag.177]

4. L’arte e l’amore platonico

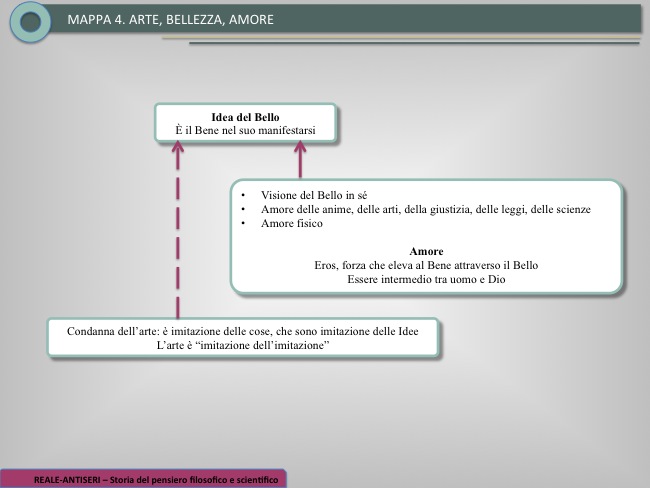

◗ L’arte come allontanamento dal vero

In stretta connessione con la tematica metafisica e dialettica va vista la problematica platonica dell’arte. Platone, infatti, nel determinare l’essenza, la funzione, il ruolo e il valore dell’arte si preoccupa solamente di stabilire quale valore di verità essa abbia, ossia: se e in che misura si avvicini al vero; se renda migliore l’uomo; se socialmente abbia valore educativo o no. E la sua risposta, come è noto, è del tutto negativa: l’arte non disvela ma vela il vero perché non è una forma di conoscenza; non migliora l’uomo ma lo corrompe perché è menzognera; non educa ma diseduca perché si rivolge alle facoltà arazionali dell’anima, che sono le parti inferiori di noi.

Già nei primi scritti Platone assume un atteggiamento negativo di fronte alla poesia, considerandola decisamente inferiore alla filosofia per le seguenti ragioni.

Il poeta non è mai tale per scienza e per conoscenza, ma per irrazionale intuito.

Più precise e determinate sono le concezioni dell’arte che Platone esprime nel libro decimo della Repubblica. L’arte, in tutte le sue espressioni (cioè sia come poesia, sia come arte pittorica e plastica), è, dal punto di vista ontologico, una "mimesi", una "imitazione" di eventi sensibili. Ora, noi sappiamo che le cose sensibili sono, dal punto di vista ontologico, un’"immagine" dell’eterno "paradigma" dell’Idea, e perciò distano dal vero nella misura in cui la copia dista dall’originale. Ebbene, se l’arte, a sua volta, è imitazione delle cose sensibili, allora ne consegue che essa viene a essere "una imitazione di una imitazione", una copia che riproduce una copia, e quindi essa rimane "tre volte lontana dalla verità".

Dunque, l’arte figurativa imita la mera parvenza e così i poeti parlano senza sapere e senza conoscere ciò di cui parlano, e il loro parlare è, dal punto di vista del vero, un gioco, uno scherzo. Di conseguenza Platone è convinto che l’arte si rivolga non alla parte migliore, ma alla parte meno nobile della nostra anima. L’arte è pertanto corruttrice e va in larga misura bandita, o addirittura eliminata dallo Stato perfetto, a meno che essa non si sottometta alle leggi del bene e del vero.

Platone – si noti – non negò l’esistenza e il potere dell’arte, ma negò che l’arte potesse valere solo per se stessa: l’arte o serve il vero o serve il falso e tertium non datur. Abbandonata a se stessa, l’arte serve il falso. Dunque, se vuole "salvarsi", deve assoggettarsi alla filosofia, che sola è capace di raggiungere il vero e, allo stesso modo, il poeta deve sottostare alle regole del filosofo. [pag.178]

◗ La retorica come mistificazione del vero

Nell’antichità classica la retorica aveva un’importanza grandissima, come abbiamo visto trattando dei sofisti. Essa non era, come per noi moderni, qualcosa che ha a che fare con l’artificio letterario e che quindi si colloca ai margini della vita pratica, ma era forza civile e politica di primissimo ordine.

Secondo Platone la retorica (l’arte dei politici ateniesi e dei loro maestri) è mera piaggeria, è lusinga, è adulazione, è contraffazione del vero. Come l’arte pretende di ritrarre e di imitare tutte le cose senza averne vera conoscenza, così la retorica pretende di persuadere e di convincere tutti su tutto senza avere alcuna "conoscenza". E come l’arte crea meri fantasmi, così la retorica crea vane persuasioni e illusorie credenze. Il retore è colui che, pur non sapendo, ha l’abilità, nei confronti dei più, di essere persuasivo più di chi veramente sa, giocando sui sentimenti e sulle passioni.

La retorica (come l’arte) si rivolge quindi alla parte peggiore dell’anima, alla parte credula e instabile. Pertanto il retore è lontano dal vero quanto l’artista e, anzi, ancora di più, perché volutamente dà ai fantasmi del vero le parvenze del vero e rivela quindi una malizia che l’artista non ha, o ha solo in parte.

E come alla poesia va sostituita la filosofia, così alla retorica va sostituita la "vera politica", che coincide con la filosofia. Poeti e retori stanno al filosofo, così come le parvenze stanno alla realtà e come i fantasmi della verità stanno alla verità.

Questo aspro giudizio sulla retorica, pronunciato nel Gorgia, viene alquanto ammorbidito nel Fedro, dove si riconosce all’arte dei discorsi, ossia alla retorica, un diritto all’esistenza, a patto che essa si sottometta alla verità e alla filosofia. Solo conoscendo la natura delle cose, mediante la dialettica, e la natura dell’anima umana, alla quale sono diretti i discorsi, sarà possibile costruire una vera arte retorica, una vera arte di persuadere con i discorsi.

◗ L’amore platonico come via alogica all’assoluto

La tematica della bellezza non viene collegata da Platone con la tematica dell’arte (la quale è imitazione di mera parvenza, e non rivelatrice dell’intellegibile bellezza), bensì con quella dell’eros e dell’amore, che viene inteso come forza mediatrice fra sensibile e soprasensibile, forza che dà ali ed eleva, attraverso i vari gradi della bellezza, alla metaempirica Bellezza in sé. E poiché il Bello, per i Greci, coincide col Bene, o è comunque un aspetto del Bene, così Eros è forza che eleva al Bene, e l’«erotica» si rivela come una via alogica che porta all’Assoluto.

Nel Simposio Platone ci dà una splendida analisi di Amore: Amore non è né bello né buono, ma è sete di bellezza e di bontà. Amore non è quindi un dio (Dio è solo e sempre bello e buono), ma nemmeno un uomo. Non è mortale e neppure immortale: egli è uno di quegli esseri demoniaci "intermedi" fra uomo e Dio.

Amore è dunque filo-sofo, nel senso più pregnante del termine. La sophia, cioè la sapienza, [pag.179] è posseduta solo da Dio; l’ignoranza è propria di colui che è totalmente alieno da sapienza; la filosofia è propria, invece, di chi non è né ignorante né sapiente, non possiede il sapere ma vi aspira, è sempre in cerca, e ciò che trova gli sfugge e lo deve cercare oltre, appunto come fa l’amante.

Quello che gli uomini comunemente chiamano amore non è che una piccola parte del vero amore: amore è desiderio del bello, del bene, della sapienza, della felicità, dell’immortalità, dell’Assoluto. L’Amore ha molte vie che portano a vari gradi di bene (ogni forma di amore è desiderio di possedere il bene per sempre): ma vero amante è colui che le sa percorrere tutte fino in fondo, fino a raggiungere la suprema visione di ciò che è assolutamente bello.

Nel Fedro, Platone approfondisce ulteriormente il problema della natura sintetica e mediatrice dell’amore, ricollegandolo con la dottrina della reminiscenza. L’anima, come sappiamo, nella sua originaria vita al seguito degli dei, ha visto l’Iperuranio e le Idee; poi, perdendo le ali e precipitando nei corpi, ha tutto dimenticato. Ma, sia pure a fatica, filosofando, l’anima "ricorda" quelle cose che un tempo vide. Questo ricordo, nello specifico caso della Bellezza, avviene in un modo del tutto particolare, perché sola fra tutte le altre Idee ha avuto la sorte privilegiata di essere «straordinariamente evidente e straordinariamente amabile». Questo emergere dell’ideale Bellezza nel bello sensibile infiamma l’anima, che è presa dal desiderio di levarsi a volo, per ritornare nel luogo da dove è discesa. E questo desiderio è appunto Eros, che, con l’anelito al soprasensibile, fa rispuntare all’anima le sue antiche ali e la eleva.

L’amore ("l’amore platonico") è nostalgia dell’Assoluto, trascendente tensione al metaempirico, forza che ci spinge a ritornare all’originario nostro essere-presso-gli-dei.[pag.181]

5. La concezione dell’uomo

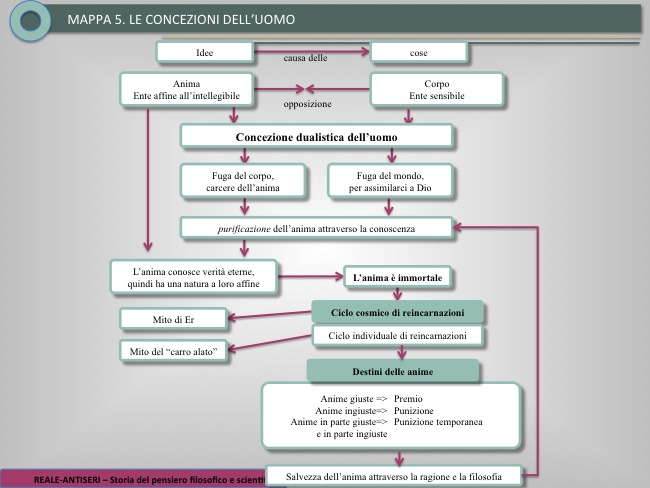

◗ Concezione dualistica dell’uomo

Abbiamo in precedenza spiegato come il rapporto fra le Idee e le cose non sia "dualistico" nel senso usualmente inteso, dato che le Idee sono la "vera causa" delle cose. è dualistica invece (in certi dialoghi in senso totale e radicale) la concezione platonica dei rapporti tra anima e corpo. Si introduce, infatti, oltre alla componente metafisica, la componente religiosa dell’Orfismo, la quale trasforma la distinzione fra anima (soprasensibile) e corpo (sensibile) in una opposizione. Per questo motivo, il corpo è inteso non tanto come il ricettacolo dell’anima, che a essa deve la vita e le sue capacità (e quindi come uno strumento a servizio dell’anima quale lo intendeva Socrate), quanto piuttosto come "tomba" e "carcere" dell’anima, ossia come luogo di espiazione dell’anima.

Finché abbiamo un corpo, dice Platone, siamo "morti", perché siamo fondamentalmente la nostra anima, e l’anima, finché è in un corpo, è come in una tomba, e quindi mortificata; il nostro morire (con il corpo) è vivere, perché, morendo il corpo, l’anima viene liberata dal carcere. Il corpo è radice di ogni male, è fonte di insani amori, passioni, inimicizie, discordie, ignoranza e follia: ed è appunto tutto questo che mortifica l’anima. Questa concezione negativa del corpo si attenua alquanto nelle ultime opere di Platone, ma non scompare mai del tutto.

Detto questo, è peraltro necessario rilevare che l’etica platonica è solo in parte condizionata da questo esasperato dualismo; infatti i suoi teoremi e corollari di fondo poggiano sulla distinzione metafisica di anima (ente affine all’intellegibile) e corpo (ente sensibile), più che sulla contrapposizione dell’Orfismo di anima (demone) e corpo (tomba e carcere). Da quest’ultima derivano la formulazione estremistica e l’esasperazione paradossale di alcuni principi, i quali restano, in ogni caso, validi nel contesto platonico, anche sul puro piano ontologico. La "seconda navigazione" resta, in sostanza, il vero fondamento dell’etica platonica.

◗ Fuga dal corpo, fuga dal mondo

Precisato questo, esaminiamo subito i due paradossi più noti dell’etica platonica, che sono stati così spesso fraintesi, perché si è guardato più alla loro esteriore coloritura misteriosofica che non alla loro sostanza metafisica: alludiamo ai due paradossi della fuga dal corpo e della fuga dal mondo.

Come si vede, i due paradossi hanno un significato identico: fuggire dal corpo vuol dire fuggire dal male del corpo mediante virtù e conoscenza; fuggire dal mondo vuol dire fuggire dal male del mondo, sempre mediante virtù e conoscenza; seguire virtù e conoscenza vuol dire farsi simile a Dio, che, come è detto nelle Leggi, è "misura" di tutte le cose.

◗La purificazione dell’anima

Già Socrate aveva posto nella "cura dell’anima" il supremo compito morale dell’uomo. Platone ribadisce il comandamento socratico, ma vi aggiunge una mistica coloritura, precisando che "cura dell’anima" significa "purificazione dell’anima". Questa purificazione si realizza quando l’anima, trascendendo i sensi, si impossessa del puro mondo dell’intellegibile e dello spirituale, a esso congiungendosi come a ciò che le è congenere e connaturale. Qui la purificazione, ben diversamente dalle cerimonie iniziatrici degli orfici, coincide con il processo di elevazione alla suprema conoscenza dell’intellegibile. Ed è proprio su questo valore di purificazione riconosciuto alla scienza e alla conoscenza (valore che in parte già gli antichi pitagorici, come abbiamo visto, avevano scoperto) che bisogna riflettere per comprendere le novità del "misticismo" platonico: esso non è estatica e alogica contemplazione, ma catartico sforzo di ricerca e di progressiva ascesa alla conoscenza. E, così, si capisce perfettamente come, per Platone, il processo della conoscenza razionale sia a un tempo processo di "con-versione" morale: infatti, nella misura in cui il processo della conoscenza ci porta dal sensibile al soprasensibile, ci converte dall’uno all’altro mondo, ci porta dalla falsa alla vera dimensione dell’essere. Dunque, l’anima si cura, si purifica, si converte e si eleva "conoscendo". E in ciò sta la vera virtù.

Questa tesi è esposta non solo nel Fedone, ma anche nei libri centrali della Repubblica: la dialettica è liberazione dai ceppi e dalle catene del sensibile, è "conversione" dal divenire all’essere, è iniziazione al Bene supremo. Pertanto, giustamente ha scritto a questo riguardo Werner Jaeger : «Quando si ponga il problema, non già del fenomeno "conversione" come tale, ma dell’origine del concetto cristiano di conversione, si deve riconoscere in Platone l’autore primo di questo concetto».

◗ L’immortalità dell’anima

Per Socrate era sufficiente comprendere che l’essenza dell’uomo è la sua anima (psyché), per fondare la nuova morale. Non era quindi necessario, a suo avviso, stabilire se l’anima sia o no immortale; la virtù ha il suo premio in se medesima, così come il vizio ha il castigo in se medesimo.

Invece per Platone il problema dell’immortalità diventa essenziale: se, con la morte, l’uomo si dissolvesse totalmente nel nulla, la dottrina di Socrate non basterebbe per confutare i negatori di ogni principio morale (quali erano i sofisti politici, di cui è esempio paradigmatico Callicle, personaggio del Gorgia). Del resto, la scoperta della metafisica e l’accettazione del nucleo essenziale del messaggio orfico imponevano la questione dell’immortalità come fondamentale. Ben si spiega quindi che Platone sia più volte tornato sull’argomento. In breve nel Menone, e poi nel Fedone con tre massicce prove, e poi ancora con ulteriori prove di rincalzo nella Repubblica e nel Fedro.

[pag.183]

La prova centrale del Fedone si può riassumere in breve nel modo seguente. L’anima umana – dice Platone – è capace di conoscere le realtà immutabili ed eterne; ma, per poter cogliere queste, essa deve avere, necessariamente, una natura a loro affine: altrimenti quelle rimarrebbero al di fuori della sua capacità di comprensione; dunque, come quelle sono immutabili ed eterne, così anche l’anima deve essere immutabile ed eterna.

Nel Timeo Platone precisa che le anime sono generate dal Demiurgo, con la stessa sostanza con cui è stata fatta l’anima del mondo (composta di "essenza", di "identità" e di "diversità"); esse hanno dunque una nascita, ma, per preciso statuto divino, non sono soggette a morte, così come non è soggetto a morte tutto ciò che è direttamente prodotto dal Demiurgo.

Delle varie prove che Platone fornisce, un punto resta acquisito: l’esistenza e l’immortalità dell’anima hanno senso unicamente se si ammette un essere soprasensibile, metaempirico, che Platone chiama mondo delle Idee, ma che non significa, in ultima analisi, se non questo: l’anima è la dimensione intellegibile, metaempirica, incorruttibile, dell’uomo. Con Platone l’uomo ha scoperto di essere a due dimensioni. E l’acquisizione sarà irreversibile, perché anche coloro che negheranno una delle due dimensioni daranno alla dimensione fisica, che crederanno di dover mantenere, un significato tutto diverso da quello che essa aveva quando l’altra era ignorata. L’anima, in cui Socrate(superando la visione omerica e presocratica e gli aspetti irrazionali della visione orfica) additava il "vero uomo", identificandola con l’io consapevole, intelligente e morale, riceve con Platone la sua adeguata fondazione ontologica e metafisica e una precisa collocazione nella visione generale della realtà.

◗ La metempsicosi

Per avere un’idea precisa del destino delle anime dopo la morte, occorre, in primo luogo, chiarire la concezione platonica della "metempsicosi". Come sappiamo, la metempsicosi è la dottrina che indica la trasmigrazione dell’anima in vari corpi, quindi la "rinascita" della medesima in differenti forme di viventi. Platone la riprende dagli orfici, ma la amplifica in vario modo presentandola fondamentalmente in due forme complementari.

La prima forma è quella che ci viene presentata nel modo più dettagliato nel Fedone. Qui si dice che le anime che hanno vissuto una vita eccessivamente legata ai corpi, alle passioni, agli amori e ai godimenti di essi non riescono a separarsi, con la morte, interamente dal corporeo, diventato a esse connaturato. Queste anime vagano per un certo tempo, per paura dell’Ade, attorno ai sepolcri come fantasmi, fino a che, attratte dal desiderio del corporeo, non si legano nuovamente a corpi e non solo di uomini ma anche di animali, a seconda della bassezza del tenore di vita morale tenuto nella precedente vita. Invece quelle anime che sono vissute secondo virtù, non quella filosofica, ma quella comune, si reincarneranno in animali mansueti e socievoli, o ancora in uomini probi.

«Ma – dice Platone – alla stirpe degli dei non è concesso giungere a chi non abbia coltivato la filosofia e non se ne sia andato dal corpo completamente puro, ma è concesso solamente a colui che fu amante del sapere.»

Nella Repubblica Platone parla di un secondo genere di reincarnazione dell’anima, notevolmente diverso da questo. Le anime sono in numero limitato, sicché, se tutte quante avessero, nell’aldilà, un premio o un castigo eterni, a un certo momento non ne resterebbero più sulla terra. Per questo evidente motivo Platone ritiene che il premio e il castigo ultraterreni per una vita vissuta sulla terra debbano avere una durata limitata e un termine fisso. E poiché una vita terrena dura al massimo cento anni, Platone, evidentemente influenzato dalla mistica pitagorica del numero dieci, ritiene che la vita ultraterrena debba avere una durata di dieci volte cento anni, ossia di mille anni (per le anime che hanno commesso crimini grandissimi e insanabili, la punizione continua anche oltre il millesimo anno). Trascorso questo ciclo, le anime devono ritornare a incarnarsi. Analoghe idee emergono dal mito del Fedro (sia pure con differenze nelle modalità e nei cicli di tempo) da cui risulta che le anime ciclicamente ricadono nei corpi [pag.184] e poi risalgono al cielo. Ci troviamo, dunque, di fronte a un ciclo "individuale" di reincarnazioni, legato cioè alle vicende dell’individuo, e a un ciclo "cosmico", che è il ciclo millenario. Appunto a quest’ultimo si riferiscono i due celebri miti: di Er, contenuto nella Repubblica, e del carro alato, contenuto nel Fedro, che ora esamineremo.

◗ Il mito di Er

Nel celebre mito di Er, con cui si chiude la Repubblica, si narra il ritorno delle anime su questa terra. Terminato il loro viaggio millenario, le anime convengono su una pianura, dove viene determinato il loro destino futuro. E a questo riguardo Platone opera un’autentica rivoluzione della tradizionale credenza greca, secondo la quale sarebbero gli dei e la Necessità a decidere il destino dell’uomo. I "paradigmi delle vite", dice al contrario Platone, stanno in grembo alla Moira Lachesi, figlia di Necessità; ma essi non sono imposti, bensì solo proposti alle anime, e la scelta è interamente consegnata alla libertà delle anime stesse. L’uomo non è libero di scegliere se vivere o non vivere, ma è libero di scegliere come vivere moralmente, ossia se vivere secondo la virtù o secondo il vizio: «E raccontò Er che, come giunsero quivi, dovettero andar da Lachesi; e che un profeta, prima di tutto, dispose le anime in ordine, e prendendo poi dalle ginocchia di Lachesi le sorti e i paradigmi delle vite, salito sopra un alto pulpito disse: Questo dice la vergine Lachesi, figlia della Necessità: "Anime effimere, è questo il principio d’un altro periodo di quella vita che è un correre alla morte. Non sarà il demone a scegliere voi, ma sceglierete voi il vostro demone. E il primo tratto a sorte scelga primo la vita alla quale poi dovrà di necessità essere legato. La virtù non ha padrone: secondo che ciascuno la onora o la dispregia, avrà più o meno di lei. La colpa è di chi sceglie. Dio non ne ha colpa».

Detto questo, il profeta di Lachesi getta a sorte i numeri per stabilire l’ordine con cui ciascuna anima deve recarsi a scegliere: il numero che tocca a ciascuna anima è quello che le cade più vicino. Quindi il profeta stende sul prato i paradigmi delle vite (paradigmi di tutte le possibili vite umane e anche animali), in numero molto superiore a quello delle anime presenti. Il primo cui tocca la scelta ha a disposizione molti più paradigmi di vita che non l’ultimo; ma questo non condiziona in maniera irreparabile il problema della scelta: anche per l’ultimo resta la possibilità di scelta di una vita buona, anche se non di una vita ottima.

La scelta fatta da ogni anima viene poi suggellata dalle altre due Moire, Cloto e Atropo, e diventa, così, irreversibile. Le anime bevono, quindi, la dimenticanza nelle acque del fiume Amelete ("fiume della dimenticanza") e poi scendono nei corpi, in cui realizzano la vita scelta. Abbiamo detto che la scelta dipende dalla libertà delle anime, ma sarebbe più esatto dire dalla conoscenza, o dalla scienza della vita buona e di quella cattiva, cioè dalla filosofia, che per Platone diventa, dunque, forza che salva nell’aldiqua e nell’aldilà, per sempre. L’intellettualismo etico è qui spinto a conseguenze estreme: «Poiché, se uno sempre – dice Platone – quando giunga alla vita di qua, si dia a filosofare sanamente, e la sorte della scelta non gli tocchi tra gli ultimi, c’è per lui la possibilità, giusto quanto Er riferiva di quel mondo, non solo di esser felice in questa terra, ma anche il viaggio di qui a là e di nuovo a qui non sarà sotterraneo e malagevole, ma piano e per il cielo».

◗ Il mito del carro alato

Platone ha riproposto nel Fedro una visione dell’aldilà ancora più complessa. Le ragioni sono probabilmente da ricercare nel fatto che nessuno dei miti sinora esaminati spiega la causa della discesa delle anime nei corpi, la primigenia vita delle anime stesse, e le ragioni della loro affinità con il divino.

[pag.185]Originariamente l’anima era presso gli dei e viveva al seguito degli dei una vita divina, ed è caduta in un corpo sulla terra per una colpa. L’anima è come un carro alato condotto da un auriga e tirato da due cavalli. Mentre i due cavalli degli dei sono egualmente buoni, i due cavalli delle anime degli uomini sono di razza diversa: uno è buono, l’altro cattivo e la guida risulta difficile (l’auriga simboleggia la ragione, i due cavalli le parti alogiche dell’anima, ossia quella irascibile e quella concupiscibile, su cui torneremo più avanti; secondo alcuni, però, simboleggerebbero i tre elementi con cui il Demiurgo nel Timeo ha foggiato l’anima). Le anime procedono al seguito degli dei, volando per le strade del cielo, e la loro meta è quella di pervenire periodicamente, insieme agli dei, fino alla sommità del cielo, per contemplare ciò che sta al di là del cielo, l’Iperuranio (il mondo delle Idee) o, come anche Platone dice, «la Pianura della verità». Ma, a differenza di ciò che accade per gli dei, per le nostre anime è ardua impresa il poter contemplare l’Essere che è al di là del cielo, e il potere pascersi nella Pianura della verità, soprattutto a causa del cavallo di razza cattiva, che tira in basso. Così avviene che alcune anime riescano a vedere l’Essere o almeno una certa parte di esso, e per questo motivo continuano a vivere con gli dei. Invece altre non riescono a giungere alla Pianura della verità: si ammassano, fanno ressa e, non riuscendo a salire l’erta che porta alla sommità del cielo, si scontrano e si calpestano; nasce una zuffa, in cui le ali si spezzano e, fattesi per conseguenza pesanti, queste anime precipitano sulla terra.

Dunque, finché un’anima riesce a vedere l’Essere e a pascersi nella Pianura della verità non cade in un corpo sulla terra, e, di ciclo in ciclo, continua a vivere in compagnia degli dei e dei demoni. La vita umana alla quale l’anima, cadendo, dà origine, è moralmente più perfetta a seconda che essa più abbia "veduto" la verità nell’Iperuranio e moralmente meno perfetta a seconda che meno abbia "veduto". Alla morte del corpo, l’anima viene giudicata e, per un millennio, come già sappiamo dalla Repubblica, godrà premi o sconterà pene, corrispondenti ai meriti o demeriti della vita terrena. E dopo il millesimo anno ritornerà a reincarnarsi. Rispetto alla Repubblica, nel Fedro c’è un’ulteriore novità. Passati diecimila anni, tutte le anime rimettono le ali e ritornano presso gli dei. Quelle anime che per tre vite consecutive hanno vissuto secondo filosofia, fanno eccezione, e godono di una sorte privilegiata, in quanto rimettono le ali dopo tremila anni. È chiaro quindi che, nel Fedro, il luogo in cui le anime vivono con gli dei (e a cui fanno ritorno ogni diecimila anni) e il luogo in cui godono il premio millenario per ogni vita vissuta sono differenti.

◗ Conclusioni sull’escatologia platonica

La verità di fondo che i miti intendono suggerire e portare a credere è una sorta di "fede ragionata". In sintesi, essa è la seguente. L’uomo è sulla terra come di passaggio e la vita terrena è come una prova. La vera vita è nell’aldilà, nell’Ade (l’invisibile). E nell’Ade l’anima viene "giudicata" in base al solo criterio della giustizia e dell’ingiustizia, della temperanza e della dissolutezza, della virtù e del vizio. Di altro i giudici dell’aldilà non si curano: e non conta se l’anima sia stata del re o di un suddito: contano solo i segni di giustizia e di ingiustizia che essa reca in sé. E la sorte che tocca all’anima può essere triplice: [pag.185]

Ma oltre alle idee di "giudizio", di "premio", e di "castigo", da tutti i miti escatologici traspare l’idea del significato "liberatorio" dei dolori e delle sofferenze umane, che, quindi, acquistano un preciso significato: «Il vantaggio viene alle anime solamente attraverso dolori e sofferenze, sia qui sulla terra sia nell’Ade: infatti dall’ingiustizia non ci si può liberare in modo diverso».

E, infine, traspare l’idea costante della forza salvifica della ragione e della filosofia, ossia della ricerca e della visione della verità, che salva "per sempre".

6.Lo Stato ideale

◗ La Repubblica platonica