[pag.294]

1. La radicalizzazione del Cinismo

◗ Diogene di Sinope

Come abbiamo già visto parlando delle scuole socratiche, il fondatore del Cinismo dal punto di vista della dottrina (o almeno dei capisaldi della medesima) fu Antistene, ma toccò a Diogene di Sinope la ventura di diventare l’esponente principale e quasi il simbolo di questo movimento. Diogene nacque a Sinope agli inizi del IV secolo e morì intorno al 328-325 a.C.; fu un contemporaneo (più vecchio) di Alessandro Magno. Una testimonianza antica riferisce addirittura che «morì a Corinto nello stesso giorno in cui Alessandro morì in Babilonia ».

Diogene non solo portò alle estreme conseguenze le istanze sollevate da Antistene, ma le seppe far diventare sostanza di vita con un rigore e con una coerenza straordinari. Diogene infranse l’immagine classica dell’uomo greco, e quella nuova che propose fu da subito considerata un paradigma: infatti, il primo Ellenismo e poi ancora l’età imperiale riconobbero in essa l’espressione di una parte essenziale delle proprie esigenze di fondo.

Il celebre motto “Cerco l’uomo”, che, come ci viene riferito, Diogene pronunciava camminando con una lanterna accesa in pieno giorno nei luoghi più affollati, con evidente, provocatoria ironia, esprime per intero il programma del nostro filosofo: cerco l’uomo che vive secondo la sua più autentica essenza, cerco l’uomo che, al di là di tutte le esteriorità, di tutte le convenzioni della società e al di là dello stesso capriccio della sorte e della fortuna, sa ritrovare la sua natura genuina, sa vivere conformemente a essa e, in questo modo, sa essere felice.

In tale contesto vanno intese le affermazioni di Diogene sull’inutilità delle matematiche, della fisica, dell’astronomia, della musica, e sull’assurdità delle costruzioni metafisiche. Alla mediazione concettuale vengono sostituiti il comportamento, l’esempio, l’azione. Con Diogene il Cinismo diventa, infatti, la più “anticulturale” delle filosofie che la Grecia abbia conosciuto. E ancora in questo contesto vanno intese le sue conclusioni estremistiche che lo portavano a proclamare come bisogni veramente essenziali dell’uomo solo quelli elementari legati alla sua animalità. Teofrasto racconta che Diogene «una volta vide un topo correre qua e là, senza meta (non cercava un luogo per dormire né aveva paura delle tenebre né desiderava alcunché di ciò che si ritiene comunemente desiderabile) e così escogitò il rimedio alle sue difficoltà». Dunque, è un animale che addita al cinico il modo di vivere: un vivere senza meta (senza le mete che la società propone come necessarie), senza bisogno di casa né di fissa dimora, e

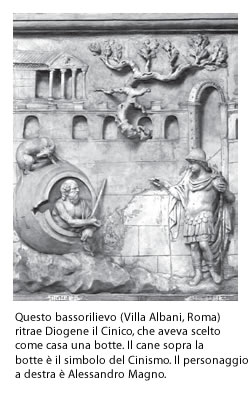

Ed ecco come Diogene, secondo testimonianze antiche, mise in pratica queste teorie: «Diogene fu il primo a raddoppiare il mantello per la necessità anche di dormirci dentro, e portava una bisaccia in cui raccoglieva le cibarie; si serviva indifferentemente di ogni luogo per ogni uso, per far colazione o per dormirci o per conversare. E soleva dire che anche gli Ateniesi gli avevano procurato dove potesse dimorare: indicava il portico di Zeus e la sala delle processioni […]. Una volta aveva ordinato a un tale di provvedergli una casetta; poiché quello indugiava, egli si scelse come abitazione una botte […], come attesta egli stesso». E anche la raffigurazione di Diogene nella botte è diventata un simbolo di quanto poco possa bastare all’uomo per vivere.

Diogene fa coincidere un simile modo di vivere con la “libertà”: infatti, più si eliminano i bisogni superflui e più si è liberi. Ma i cinici hanno insistito sulla libertà, in tutti i sensi, fino agli estremi del parossismo. Nella “libertà di parola” (parrhesía) toccarono i limiti della sfrontatezza e dell’arroganza, anche nei confronti dei potenti; nella “libertà di azione” (anáideia) si spinsero fino alla licenza. Infatti, se, con questa anáideia, Diogene fondamentalmente intese dimostrare la mera convenzionalità e quindi la “non naturalità” dei costumi greci, non mantenne sempre la misura e cadde in eccessi che ben spiegano quella carica di significato negativo con cui il termine “cinico” è passato alla storia e che tuttora mantiene.

Il metodo che può condurre alla libertà e alla virtù Diogene lo riassumeva nei due concetti essenziali di esercizio e di fatica, che consistevano in una pratica di vita atta a temprare il fisico e lo spirito alle fatiche imposte dalla natura, e, insieme, atta ad abituare l’uomo al dominio dei piaceri, e, anzi, al disprezzo dei medesimi.

Questo “disprezzo del piacere”, che già era predicato da Antistene, è fondamentale nella vita del cinico, giacché il piacere non solo rammollisce il fisico e lo spirito, ma mette in pericolo la libertà, rendendo l’uomo schiavo in vario modo delle cose e degli uomini cui sono legati i piaceri. Anche il matrimonio era contestato dai cinici, che a esso sostituivano la “convivenza concordata fra uomo e donna”. E, naturalmente, era contestata la Città: il cinico si proclama “cittadino del mondo”.

L’autarchia, ossia il bastare-a-se-medesimi, l’apatia e l’indifferenza di fronte a tutto erano i punti di arrivo della vita cinica. Questo episodio, divenuto famosissimo e addirittura cifra simbolica, definisce lo spirito del Cinismo forse meglio di ogni altro: un giorno, mentre Diogene prendeva il sole, sopraggiunse Alessandro Magno, l’uomo più potente della terra (che era un suo grande ammiratore), il quale gli domandò: «Chiedimi quello che vuoi e io te lo darò»; e Diogene gli rispose: «Non farmi ombra, ridammi il mio sole». Della stragrande potenza di Alessandro, Diogene non sapeva che farsene: gli bastava, per essere contento, il sole, che è la cosa più naturale, a disposizione di tutti: o, meglio, gli bastava la profonda convinzione dell’inutilità di quella potenza, giacché la felicità viene dal di dentro e non dal di fuori dell’uomo.

◗ Il cinico e il cane

Forse per primo Diogene adottò, per autodefinirsi, il termine “cane” (in greco, kyon, kynos), vantandosi di questo epiteto che gli altri gli rivolgevano per disprezzo, e spiegando di averlo scelto per questo motivo: «Scodinzolo festosamente verso chi mi dà qualcosa, abbaio contro chi non mi dà niente, mordo i ribaldi».

Diogene dava voce a molte delle istanze dell’età ellenistica, anche se in modo provocatorio. Ma già i contemporanei capirono la sua importanza, e gli eressero una colonna che sorreggeva un cane di marmo di « con la scritta: «Anche il bronzo cede al tempo e invecchia, ma la tua gloria, o Diogene, rimarrà intatta per l’eternità, poiché tu solo insegnasti ai mortali la dottrina che la vita basta a se stessa, e additasti la via più facile per vivere».

◗ Altre significative figure del Cinismo ellenistico

Cratete fu discepolo di Diogene e una delle più significative figure nella storia del Cinismo. Visse probabilmente fino agli inizi del III secolo a.C. Egli ribadì il concetto che le ricchezze e la fama, lungi dall’essere beni e valori, per il saggio costituiscono dei mali e, anzi, che sono beni i loro contrari, “povertà” e “oscurità”.

Il cinico deve essere apolide, perché la polis è espugnabile e non è il rifugio del saggio. Ad Alessandro che gli chiedeva se volesse che la sua città natale fosse ricostruita, rispose: «E a che servirebbe? Forse un altro Alessandro la distruggerà». E in una sua opera scriveva: «La [pag.297] mia patria non ha una torre sola né un tetto solo; ma dove ci è possibile vivere bene, in ogni punto di tutto l’universo, là è la mia città, là è la mia casa».

Cratete si sposò, ma con una donna (di nome Ipparchia ) che aveva abbracciato il Cinismo, e insieme con lei visse la “vita cinica”. La completa rottura con la società è dimostrata anche dall’episodio secondo il quale egli avrebbe dato la figlia «in matrimonio in prova per trenta giorni».

Nel III secolo a.C. abbiamo notizie di un certo numero di cinici, quali Bione di Boristene, Menippo Menippo di Gadara di Gadara, Telete, Menedemo . A Bione pare debba essere fatta risalire la codificazione della diatriba, una forma letteraria che avrà larga fortuna. La diatriba è un breve dialogo di carattere popolare con contenuto etico, scritto spesso con linguaggio mordace. Si tratta, in sostanza, del dialogo socratico cinicizzato. Le composizioni di Menippo divennero modelli letterari: Luciano di Samosata, nel II secolo d.C., si ispirerà a esse e la stessa satira latina di Lucilio e di Orazio si ispirerà alla caratteristica di fondo della diatriba dei cinici, la quale, appunto, castigat ridendo mores.

Il Cinismo, soprattutto nella formulazione datagli da Diogene e da Cratete, come abbiamo già sopra rilevato, rispose ad alcune delle esigenze di fondo dell’età ellenistica e, per questo motivo, ebbe un successo non molto inferiore alle grandi filosofie nate in questa tormentata epoca. La denuncia cinica delle grandi illusioni che vanamente agitano gli uomini, vale a dire la ricerca del piacere, l’attaccamento alla ricchezza, la brama della potenza, il desiderio di fama, di lustro e di successo e la ferma convinzione che esse conducono l’uomo sempre e solo all’infelicità saranno ribadite sia dalla Stoà di Zenone sia dal Giardino di Epicuro sia dalla Scepsi di Pirrone e diventeranno un luogo comune ripetuto per interi secoli. L’esaltazione dell’autarchia e dell’apatia, intese come le condizioni essenziali della saggezza e quindi della felicità, diventerà addirittura il motivo conduttore del pensiero ellenistico.

La minore vitalità che il Cinismo dimostrò rispetto allo Stoicismo, all’Epicureismo e allo Scetticismo è dovuta al suo estremismo e anarchismo e, quindi, a un suo squilibrio di fondo e a una sua obiettiva povertà spirituale.

• L’estremismo del Cinismo consiste nel fatto che la contestazione delle convenzioni e dei valori consacrati dalla tradizione da esso sistematicamente perseguita non salva pressoché nulla, mancando al Cinismo valori alternativi positivi da proporre.

• Lo squilibrio di fondo del Cinismo è dovuto al fatto che riduce l’uomo, in ultima analisi, alla sua animalità e ritiene essenziali (e quindi da appagare) quasi soltanto i bisogni animali o, se si vuole, i bisogni dell’uomo primitivo; ma, a un tempo, propone al saggio un modello di vita per realizzare il quale occorrono energie spirituali che vanno ben al di là di quelle che la pura animalità o l’uomo nel suo stato primitivo possono avere: richiedono l’attività superiore della socratica psyché, che, però, a poco a poco, il Cinismo dimentica pressoché per intero.

• Infine, la povertà spirituale del Cinismo consiste non solo nel ripudio della scienza e della cultura, ma anche nella riduzione dell’aspetto propriamente filosofico del suo messaggio a un punto tale che esso risulta incapace di giustificare teoricamente se medesimo.

L’intuizione emozionale della validità del proprio messaggio è il vero e unico fondamento del Cinismo.

Già gli antichi avevano definito il Cinismo come “la via breve alla virtù”. Ma in filosofia, potremmo ben dire con Hegel, non ci sono vie brevi, ossia scorciatoie. E infatti lo Stoicismo, che più di tutte le altre filosofie ellenistiche fece proprie le istanze essenziali del Cinismo, allungò considerevolmente “la via alla virtù”, ma proprio per questa “mediazione” e per questo cercare di dar conto a fondo di se medesimo e delle proprie affermazioni di base, esso conquistò gli animi in misura ben maggiore del Cinismo e lo soppiantò radicalmente.