[pag.322]

1.Genesi e sviluppi della Stoà

◗ Dal Giardino alla Stoà

Proprio sul finire del IV secolo a.C., a poco più di un lustro dalla fondazione del Giardino, nasceva in Atene un’altra scuola, destinata a diventare la più famosa nell’età ellenistica. Fondatore fu un giovane di origine semitica, Zenone, nato a Cizio nell’isola di Cipro intorno al 333/332 a_C_ e trasferitosi in Atene nel 312/311 a.C., attratto dalla filosofia. Zenone ebbe, dapprima, rapporti con Cratete il Cinico e con Stilpone Megarico e poi udì anche Senocrate e Polemone. Rilesse gli antichi fisici e, come vedremo, fece propri soprattutto alcuni concetti di Eraclito. Ma forse l’avvenimento che più lo scosse fu la fondazione del Giardino. Come Epicuro, egli rinnegava la metafisica e ogni forma di trascendenza e concepiva la filosofia in quella valenza di “arte del vivere”, ignota alle altre scuole, oppure da esse solo imperfettamente realizzata. Ma se Zenone condivise il concetto epicureo della filosofia, nonché il conseguente modo di porre i problemi, non accettò le soluzioni proposte e divenne fiero avversario dei dogmi del Giardino. Gli ripugnavano profondamente le due idee basilari del sistema, vale a dire la riduzione del mondo e dell’uomo a un mero accozzo di atomi e l’identificazione del bene morale con il piacere. Non stupisce, quindi, di trovare in Zenone e nei suoi seguaci il netto rovesciamento di una serie di tesi epicuree. Tuttavia, non bisogna dimenticare che le due scuole avevano gli stessi obiettivi e la stessa fede materialistica, e che, quindi, si tratta di due filosofie che si muovono sul medesimo piano della negazione della trascendenza.

Zenone non era cittadino ateniese e, come tale, non aveva diritto di acquistare un edificio; per questo motivo tenne le sue lezioni in un Portico, che era stato dipinto dal pittore Polignoto. In greco portico si dice stoà e per tale ragione la nuova scuola ebbe il nome appunto di Stoà o Portico e i suoi seguaci furono detti “quelli della Stoà” o “quelli del Portico”, o anche semplicemente stoici.

Nel Portico di Zenone, a differenza che nel Giardino di Epicuro, fu ammessa la discussione critica intorno ai dogmi del fondatore della scuola e, per tale motivo, questi furono soggetti ad approfondimenti, a revisioni e a ripensamenti. Di conseguenza, mentre la filosofia di Epicuro non subì modificazioni di rilievo e fu, in pratica, solamente ripetuta e chiosata rimanendo quindi immutata nella sostanza, la filosofia di Zenone subì innovazioni anche notevoli ed ebbe un’evoluzione piuttosto considerevole.

Gli studiosi hanno ormai messo bene in chiaro che nella storia della Stoà è necessario distinguere tre periodi.

• Il periodo dell’Antica Stoà, che va dalla fine del secolo IV a tutto il secolo III a.C., in cui la filosofia del Portico viene via via sviluppata e sistemata a opera della grande triade di scolarchi: [pag.323]

Zenone, Cleante di Asso (che diresse la scuola dal 262 al 232 a.C. circa) e soprattutto Crisippo di Soli (che fu scolarca dal 232 a.C.fin verso l’ultimo lustro del secolo III a.C.); fu principalmente quest’ultimo, egli pure di origine semitica, che, con oltre 700 libri (purtroppo andati perduti), fissò in modo definitivo la dottrina della prima stagione della scuola.

• Il periodo cosiddetto della Media Stoà, che si svolge fra il II e il I secolo a.C., e che è caratterizzato da infiltrazioni eclettiche nella dottrina originaria.

• Il periodo della Stoà romana o della Nuova Stoà, che si situa ormai in età cristiana, in cui la dottrina si fa essenzialmente meditazione morale e assume forti toni religiosi, in conformità con lo spirito e con le aspirazioni dei nuovi tempi.

Il pensiero dei singoli rappresentanti dell’Antica Stoà è difficilmente differenziabile perché tutti i testi sono andati perduti, e coloro che ci tramandarono le dottrine stoiche, mediante testimonianze indirette, attinsero alle innumerevoli opere di Crisippo, le quali, condotte com’erano con dialettica e abilità raffinate, oscurarono tutta la produzione dei precedenti pensatori della Stoà, fino a farla quasi scomparire. Fu Crisippo, tra l’altro, a sconfiggere le tendenze eterodosse della scuola, che si erano verificate con Aristone di Chio e con Erillo di Cartagine, che erano sfociate in veri e propri scismi. Perciò l’esposizione della dottrina della Antica Stoà è soprattutto un’esposizione della dottrina nella formulazione crisippea. Anche per quanto concerne i pensatori della Media Stoà, Panezio e Posidonio, le testimonianze precise sono scarse, seppure i due pensatori rimangano nettamente differenziabili. Invece, per quanto concerne lo Stoicismo romano, possediamo opere complete, numerose e ricche.

2. La logica dell’Antica Stoà

◗ La rappresentazione catalettica

Anche Zenone e la Stoà accettano la tripartizione della filosofia stabilita dall’Accademia, che era stata sostanzialmente accolta anche da Epicuro. Anzi, la accentuano e non si stancano di foggiare nuove immagini per illustrare nel modo più efficace il rapporto che lega fra loro le tre parti. L’intero della filosofia è da essi paragonato a un frutteto in cui la logica corrisponde al muro di cinta che delimita l’ambito del medesimo e che funge a un tempo da baluardo di difesa; gli alberi rappresentano la fisica, perché sono come la struttura fondamentale, ovvero ciò senza cui non ci sarebbe il frutteto; infine i frutti, che sono ciò a cui mira tutto l’impianto, rappresentano l’etica.

Alla logica anche gli stoici, come gli epicurei, attribuivano primariamente il compito di fornire il criterio di verità. E, come gli epicurei, indicavano la base della conoscenza nella [pag.324] sensazione, che è una impressione provocata dagli oggetti sui nostri organi sensoriali, la quale si trasmette all’anima e si imprime in essa generando la rappresentazione.

La rappresentazione veritativa, secondo gli stoici, non implica, però, soltanto un “sentire”, ma postula altresì un “assentire”, un acconsentire o un approvare proveniente dal logos che è nella nostra anima. L’impressione non dipende da noi, ma dall’azione che gli oggetti esercitano sui nostri sensi; noi non siamo liberi di accogliere questa azione o di sottrarci a essa, ma siamo liberi di prendere posizione di fronte alle impressioni e alle rappresentazioni che si formano in noi, dando loro l’assenso (synkatáthesis) del nostro logos, oppure rifiutando di dare l’assenso. Solo quando noi diamo il nostro assenso si ha l’apprensione (katálepsis) e la rappresentazione che ha ricevuto il nostro assenso è rappresentazione comprensiva o catalettica, e solo questo è criterio e garanzia di verità.

La spontaneità dell’assenso, proclamata dagli stoici, è il punto di gran lunga più delicato da capire, ma anche il più importante. Essa, in ultima analisi, non è altro che il riconoscere e il dire di sì all’evidenza oggettiva e il respingere e il dire di no alla non evidenza. La vera convinzione degli stoici è che, in realtà, quando siamo effettivamente di fronte all’oggetto si producono in noi una impressione e una rappresentazione dotate di tale forza ed evidenza, che naturalmente siamo portati all’assenso e quindi alla rappresentazione comprensiva; e che, dunque, al contrario, quando noi abbiamo una rappresentazione comprensiva e cioè diamo l’assenso a una rappresentazione, ci troviamo sicuramente di fronte a un reale oggetto. Pertanto, il presupposto di una piena corrispondenza fra reale presenza dell’oggetto e rappresentazione evidente che ci porta all’assenso finisce per essere, in realtà, predominante in questa concezione del criterio della verità. E così non sarà difficile agli scettici scoprire in questo punto della dottrina stoica un ginepraio di contraddizioni e mostrare che nessuna rappresentazione, in quanto tale, si presenta con connotati tali da meritare o non meritare, senza possibilità di equivoco, il nostro assenso.

◗ Le prolessi e i concetti universali

In sostanza, per gli stoici la verità che è propria della rappresentazione catalettica è dovuta al fatto che questa è un’azione e una modificazione materiale e “corporea” che le cose producono sulla nostra anima, e che provoca una risposta egualmente materiale e “corporea” da parte della nostra anima. Per le ragioni che avremo modo di chiarire meglio più avanti, la verità stessa, secondo gli stoici, è qualcosa di materiale, “è un corpo”.

Gli stoici ammisero, però, che dalla rappresentazione catalettica noi passiamo all’intellezione e al concetto. Ammisero addirittura «nozioni o prolessi insite nella natura umana». E, di conseguenza, furono costretti a rendere conto della natura degli universali. L’essere, per gli stoici, è sempre e solo “corpo”, e quindi individuale; pertanto l’universale non può essere corpo, è un incorporeo, non nel senso positivo platonico, ma nel senso negativo di «realtà impoverita d’essere», una sorta d’essere legato solo all’attività del pensiero. Inoltre esistono solo in dipendenza dal nostro dire, pensare e ragionare.

La posizione degli stoici è dunque concettualistico-nominalistica, in quanto riconosce l’universale come qualcosa che dipende dal nostro pensare e parlare, ma gli rifiuta un’esistenza reale o comunque un fondamento ontologico nella realtà.

◗ La dialettica

Per Crisippo «la dialettica […] è la scienza dei significanti e dei significati». La dialettica stoica si divide quindi in due grandi sezioni:

• una riguardante il linguaggio e la sua struttura;

• l’altra le forme del pensiero. [pag.325]

Nello studio del linguaggio misero le premesse per lo studio scientifico della grammatica: la teoria della declinazione con la determinazione dei casi fu probabilmente la loro più significativa scoperta in questo ambito.

Nella seconda sezione della dialettica si occuparono dei predicati (che per gli stoici sono i verbi) oltre che dei giudizi e dei sillogismi.

Gli stoici si allontanarono notevolmente da Aristotele, puntando sulla proposizione come elemento base della logica (logica proposizionale) e privilegiarono i sillogismi ipotetici e disgiuntivi, poiché questi sono più idonei a collegare non concetti, ma eventi, che Aristotele non aveva teorizzato. Questa parte della logica stoica, oggi grandemente rivalutata, rimane ai margini del sistema. La rappresentazione catalettica resta il vero punto di riferimento per la Stoà, per le ragioni chiarite sopra.

3. La fisica dell’Antica Stoà

◗ Il materialismo monistico

La fisica dell’Antica Stoà è una forma (anzi la prima forma) di materialismo monistico e panteistico. L’essere, dicono gli stoici, è solo ciò che ha la capacità di agire e di patire; ma tale è solamente il corpo: “essere e corpo sono identici”, è pertanto la loro conclusione. Corporee sono anche le virtù e corporei i vizi, il bene, la verità.

Questo materialismo, anziché prendere la forma del meccanicismo pluralistico atomistico come negli epicurei, si configura in senso ilemorfico, ilozoistico e monistico.

Gli stoici parlano, in verità, di due principi dell’universo, uno passivo e uno attivo, ma [pag.326] identificano il primo con la materia e il secondo con la forma (o meglio con il principio informante) e sostengono che l’uno è inseparabile dall’altro con il risultato di produrre enti di carattere “ilemorfico”, cioè fatti di materia e di forma. La forma, inoltre, sarebbe la Ragione divina, il Logos, Dio.

Si comprende bene, in questo modo, come gli stoici potessero identificare il loro Dio-Physis- Logos con il “fuoco artefice”, con l’eracliteo “fulmine che tutto governa” o anche col “pneuma”, che è “soffio infuocato”, ossia aria dotata di calore. Il fuoco, infatti, è il principio che tutto quanto trasforma e tutto penetra: secondo le concezioni scientifiche del tempo, il calore era infatti il principio vitale.

Per gli stoici il cosmo è come un immenso organismo vivente, in cui tutto è vita (ilozoismo). Ma come è possibile che il fuoco-natura-Dio (corporeo e materiale) penetri il cosmo che è materiale esso stesso? La penetrazione di Dio attraverso la materia e la realtà tutta per lo Stoicismo è possibile in virtù del dogma della “commistione totale dei corpi”. Respingendo la teoria degli atomi degli epicurei, gli stoici ammettono la divisibilità all’infinito dei corpi, e quindi la possibilità che le loro parti si possano intimamente unire, in modo che due corpi possano fondersi perfettamente in uno. È evidente che questa tesi comporta l’affermazione della “penetrabilità dei corpi” e, anzi, coincide con questa. Per quanto aporetica sia questa tesi essa è in ogni caso richiesta dalla forma del materialismo monistico adottata dalla Stoà.

Il monismo della Stoà si comprende ancora meglio considerando la dottrina delle cosiddette “ragioni seminali”. Il mondo e le cose del mondo nascono dall’unica materia-sostrato qualificata via via dall’immanente logos, che è, esso pure, uno, eppure capace di differenziarsi nelle infinite cose. Il logos è come il seme di tutte le cose, è come un seme che contiene molti semi (i logoi spermatikói, che i latini tradurranno con la espressione rationes seminales). Riferisce una fonte antica: «Gli stoici affermano che Dio è intelligente, fuoco artefice, che metodicamente procede alla generazione del cosmo, e include in sé tutte le ragioni seminali, secondo cui le cose sono generate secondo il fato. […] Dio è […] la ragione seminale del cosmo».

Le Idee o Forme platoniche e le forme aristoteliche sono così assunte nell’unico logos che si manifesta in infiniti semi creativi, o forze o potenze germinative che operano nell’intrinseco della materia, immanendo strutturalmente alla materia, sì da essere da essa del tutto inseparabili. L’intero universo è così come un unico grande organismo, in cui il tutto e le parti si armonizzano e “simpatizzano”, ossia sentono in corrispondenza l’una con l’altra e in corrispondenza con il tutto (dottrina della “simpatia” universale).

◗ Il panteismo stoico

Poiché il principio attivo, che è Dio, è inscindibile dalla materia, e poiché non c’è materia senza forma, Dio è in tutto ed è tutto poiché coincide con il cosmo. Riferiscono le fonti antiche: «Come sostanza di Dio Zenone indica l’intero cosmo e il cielo. […] Chiamano Dio l’intero cosmo e le sue parti». L’essere di Dio fa tutt’uno con l’essere del mondo al punto che tutto (il mondo e le sue parti) è Dio. E questa è la prima concezione esplicita e tematica [pag.327] dell’antichità di panteismo (quella dei presocratici era solamente una forma di panteismo implicito e non consapevole; solo dopo la distinzione dei due piani della realtà di Platone e la negazione critica di questa distinzione è possibile un panteismo consapevole di se medesimo). In base a quanto è stato fin qui precisato, è possibile comprendere appieno la curiosa posizione che gli stoici assunsero nei confronti dell’incorporeo. La riduzione dell’essere a corpo comporta, come necessaria conseguenza, la riduzione dell’in-corporeo (di ciò che è privo di corpo) a qualcosa che è privo di essere. L’incorporeo, mancando appunto della corporeità, manca di quei connotati che sono distintivi dell’essere, ossia non può né agire né patire: e così gli stoici, oltre ai concetti universali, considerano incorporei anche il luogo, il tempo e l’infinito, appunto perché sono cose incapaci di agire e patire (e, per giunta, le ultime due sono anche infinite).

◗ Finalismo e Provvidenza

Contro il meccanicismo degli epicurei, gli stoici difendono una rigorosa concezione finalistica. Infatti, se tutte le cose sono prodotte dall’immanente principio divino, che è logos, intelligenza e ragione, tutto è rigorosamente e profondamente razionale, tutto è come la ragione vuole che sia e come non può non volere che sia, tutto è come deve essere e come è bene che sia, e l’insieme di tutte le cose è perfetto. Non c’è ostacolo ontologico all’opera dell’Artefice immanente, dato che la stessa materia è il veicolo di Dio, e così tutto ciò che esiste ha un suo preciso significato ed è fatto nel migliore dei modi possibili. Il tutto è in sé perfetto: le singole cose, pur essendo in sé considerate imperfette, hanno la loro perfezione nel disegno del tutto. Strettamente legata a questa concezione è quella della Provvidenza (pronoia). La Provvidenza stoica – si badi – non ha nulla a che vedere con la Provvidenza di un Dio personale. Essa non è altro che il finalismo universale in quanto è ciò che fa sì che ogni cosa (anche la più piccola) sia fatta come è bene e come è meglio che sia. È una Provvidenza immanente e non trascendente, che coincide con l’Artefice immanente, con l’Anima del mondo.

◗ Fato o Destino e libertà del saggio

Sotto un’altra prospettiva, però, questa Provvidenza immanente degli stoici doveva rivelarsi come “Fato” e come “Destino” (heimarméne) ossia come ineluttabile necessità. Gli stoici intesero questo Fato come la serie irreversibile delle cause, come l’“ordine naturale e necessario di tutte le cose”, come l’indissolubile intreccio che lega tutti gli esseri, come il logos secondo cui le cose avvenute sono avvenute, «quelle che avvengono avvengono e quelle che avverranno avverranno». Poiché tutto dipende dall’immanente logos, tutto è necessario (così come tutto è provvidenziale nel modo sopra veduto), anche l’evento più insignificante. Siamo agli antipodi della visione epicurea, che con la “declinazione degli atomi” aveva, invece, posto ogni cosa in balìa del caso e del fortuito.

Ma nel contesto di questo fatalismo come si salva la libertà dell’uomo? La vera libertà del saggio sta nell’uniformare i propri voleri a quelli del Destino, sta nel volere insieme al Fato ciò che il Fato vuole. E questa è “libertà” in quanto razionale accettazione del Fato, che è razionalità: infatti il Destino è il Logos, e perciò volere i voleri del Destino è volere i voleri del Logos. Libertà, dunque, è impostare la vita in totale sintonia con il logos. Scriveva Cleante: «Guidami, o Giove, e tu, Destino, al termine, / qual esso sia, che d’assegnarmi piacquevi. / Seguirò pronto, ché se poi m’indugio, per esser vile, pur dovrò raggiungervi».

Ecco un passo riferitoci da una fonte antica, che esemplifica molto bene il concetto sopra espresso: «Anche gli stoici affermarono con certezza che tutte le cose sono per fato, e si servirono dell’esempio seguente. Quando un cane sia legato a un carro, se voglia seguirlo, è trascinato e lo segue, facendo con necessità anche ciò che fa di propria volontà; se invece non voglia [pag.328] seguirlo, sarà costretto in ogni caso a farlo. La stessa cosa invero capita anche agli uomini. Anche se non vogliano seguire, saranno in ogni caso costretti a pervenire dove è stato stabilito dal fato». Seneca dirà, traducendo un verso di Cleante, con lapidaria sentenza: Ducunt volentem fata, nolentem trahunt («I fati guidano chi li accetta, trascinano chi li rifiuta»).

◗ Conflagrazione universale e palingenesi

Resta ancora da illustrare un punto essenziale concernente la cosmologia degli stoici. Come i presocratici, anche gli stoici ritennero il mondo generato e quindi corruttibile (ciò che nasce deve, a un certo punto, morire). Del resto era l’esperienza stessa che diceva loro che, così come esiste un fuoco che crea, esiste anche un fuoco o un aspetto del fuoco che brucia, incenerisce e distrugge. E, in ogni caso, era impensabile che fossero soggette a corruzione le singole cose del mondo e non il mondo che di esse è costituito.

La conclusione era perciò obbligata: il fuoco a misura crea e a misura distrugge: di conseguenza, al fatidico compimento dei tempi avverrà la conflagrazione universale, una generale combustione del cosmo (la ekpùrosis), che sarà a un tempo purificazione dell’universo, e vi sarà solamente fuoco. Alla distruzione del mondo seguirà una “rinascita” del medesimo (palingénesi), per cui «tutto rinascerà di nuovo esattamente come prima» (apocatástasi): rinascerà il cosmo, questo medesimo cosmo, il quale per l’eternità continuerà a essere distrutto e poi a riprodursi non solo nella struttura generale, ma anche negli accadimenti particolari (in una sorta di eterno ritorno): rinascerà ciascun uomo sulla terra e sarà quale fu nella precedente vita, fino nei minimi particolari. Del resto, identico è il logos-fuoco, identico il seme, identiche le ragioni seminali, identiche le leggi del loro esplicarsi, identiche le concatenazioni delle cause secondo cui le ragioni seminali si sviluppano in generale e in particolare.

◗ L’uomo, l’anima e la sua sorte

Nell’ambito del mondo, come abbiamo visto, l’uomo occupa una posizione predominante. Questo privilegio gli deriva, in ultima analisi, dal fatto che più di ogni altro essere partecipa del logos divino. L’uomo è costituito, infatti, oltre che dal corpo anche dall’anima, che è un frammento dell’Anima cosmica; e, dunque, un frammento di Dio, giacché l’Anima universale, come sappiamo, non è che Dio. Naturalmente, l’anima è corporea, ossia fuoco o pneuma.

L’anima permea tutto intero l’organismo fisico, vivificandolo; il fatto che essa sia materiale non è d’impedimento, giacché gli stoici ammettono, come sappiamo, la penetrabilità dei corpi. Proprio in quanto permea tutto l’organismo umano e presiede alle sue funzioni essenziali, l’anima [pag.329] è distinta dagli stoici in otto parti: una centrale, chiamata “egemonico”, che dirige e che coincide essenzialmente con la ragione, cinque parti costituenti i cinque sensi, la parte che presiede alla fonazione e, infine, quella che presiede alla generazione. In ciascuna di queste otto parti gli stoici distinsero differenti “funzioni”: così, ad esempio, l’egemonico o parte principale dell’anima ha in sé le capacità di percepire, assentire, appetire, ragionare.

L’anima sopravvive alla morte del corpo, almeno per un certo periodo; secondo alcuni stoici le anime dei saggi sopravvivono fino alla prossima conflagrazione.

4.L’etica dell’Antica Stoà

◗ Il vivere secondo natura

La parte più significativa e più viva della filosofia del Portico non è l’originale e audace fisica, bensì l’etica: è infatti con il loro messaggio etico che gli stoici, per oltre mezzo millennio, seppero dire agli uomini una parola veramente efficace, che fu sentita come particolarmente illuminante circa il senso della vita. Anche per gli stoici, così come per gli epicurei, lo scopo del vivere è il raggiungimento della felicità che si persegue vivendo “secondo natura”.

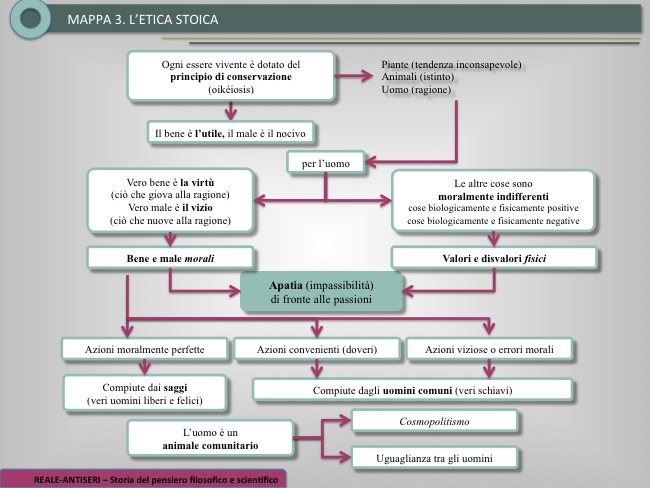

Se osserviamo l’essere vivente, noi constatiamo, in generale, che esso è caratterizzato dalla costante tendenza a conservare se medesimo, ad “appropriarsi” del proprio essere e di tutto [pag.330] quanto è atto a conservarlo e a evitare ciò che gli è contrario, a “conciliarsi” con se medesimo e con le cose che sono conformi alla propria essenza. Questa fondamentale caratteristica degli esseri viene indicata dagli stoici con il termine oikéiosis (appropriazione, attrazione = conciliatio). Dalla oikéiosis appunto deve muovere la deduzione del principio dell’etica.

Nelle piante e nei vegetali in genere questa tendenza è inconsapevole, negli animali essa è consegnata a un preciso istinto o impulso primigenio, mentre nell’uomo questo impulso è ulteriormente specificato e sorretto dall’intervento della ragione. Vivere “conformemente a natura” significa dunque vivere realizzando pienamente questa appropriazione o conciliazione del proprio essere e di ciò che lo conserva e attua, e, in particolare, poiché l’uomo non è semplicemente essere vivente, ma è essere razionale, il vivere secondo natura sarà un vivere “conciliandosi” con il proprio essere razionale, conservandolo e attuandolo pienamente.

◗ Concetti di bene e male

Il fondamento dell’etica epicurea viene in tal modo rovesciato da questi concetti dell’oikéiosis e dell’istinto originario: piacere e dolore diventano infatti, considerati alla luce di questi nuovi parametri, non un prius, ma un posterius, cioè qualcosa che vien dopo e di conseguenza, quando cioè la natura ha già cercato e trovato ciò che la conserva e realizza. E poiché primo e originario è l’istinto della conservazione e la tendenza all’incremento dell’essere, allora “bene” è ciò che conserva e incrementa il nostro essere, “male” è, invece, ciò che lo danneggia e lo diminuisce. Al primo istinto è dunque strutturalmente connessa la tendenza a valutare: infatti, tutte le cose vengono considerate beni oppure mali solo in riferimento al primo istinto, a seconda che risultino giovevoli o dannose. Il bene è dunque il giovevole o l’utile; il male è il nocivo. Ma si badi: poiché gli stoici insistono nel differenziare l’uomo da tutti gli altri esseri, mostrando come egli sia determinato non solo dalla sua natura puramente animale, ma soprattutto dalla natura razionale, cioè dal privilegiato manifestarsi in lui del logos, così il principio delle valutazioni sopra stabilito assumerà due differenti valenze, a seconda che venga riferito alla physis razionale o a quella biologica. Altro, infatti, risulta essere ciò che giova alla conservazione e all’incremento della vita animale e altro risulta essere ciò che giova alla conservazione e all’incremento della vita della ragione e del logos. Ebbene, secondo gli stoici il bene morale è appunto ciò che incrementa il logos, il male ciò che lo danneggia. Il vero bene per l’uomo è solo la virtù, il vero male è solo il vizio.

◗ Gli indifferenti

E ciò che giova al corpo e alla nostra natura biologica come lo considereremo? E il contrario di questo come lo denomineremo? La tendenza di fondo dello Stoicismo è quella di negare a tutte queste cose la qualifica di beni e di mali, appunto perché, come s’è visto, bene e male sono solo ciò che giova e ciò che nuoce al logos, e dunque solo il bene e il male morali. Pertanto, tutte quelle cose che sono relative al corpo, sia che nuocciano sia che non nuocciano, sono considerate indifferenti (adiáphora) o più esattamente moralmente indifferenti. Fra le cose moralmente indifferenti vengono conseguentemente collocate sia le cose fisicamente e biologicamente positive, come vita, salute, bellezza, ricchezza, ecc., sia quelle fisicamente e biologicamente negative come morte, malattia, bruttezza, povertà, l’essere schiavo, imperatore, ecc.

Questo nettissimo distacco operato fra beni e mali, da un lato, e indifferenti, dall’altro, è indubbiamente una delle note caratteristiche più tipiche dell’etica stoica e già nell’antichità fu oggetto di enorme stupore, di vivaci consensi e dissensi e suscitò molteplici discussioni fra gli avversari e perfino fra i seguaci stessi della filosofia del Portico. In effetti, proprio con questa radicale scissione gli stoici potevano mettere l’uomo al riparo dai mali dell’epoca in cui vivevano: tutti i mali derivanti dal crollo dell’antica polis e tutti i pericoli, le insicurezze e le avversità provenienti dagli sconvolgimenti politici e sociali che avevano fatto seguito a quel crollo venivano [pag.331] semplicemente negati come mali e confinati fra gli indifferenti. Era, questo, un modo assai audace per dare nuova sicurezza all’uomo, insegnandogli che beni e mali derivano sempre e solo dall’interno del proprio io e mai dall’esterno, e dunque per convincerlo che la felicità poteva essere perfettamente conseguita in modo assolutamente indipendente dagli eventi esterni, e che si poteva essere felici perfino in mezzo ai tormenti fisici, come diceva anche Epicuro.

La legge generale della oikéiosis, ossia il principio della conservazione di se medesimi, implicava che si dovesse riconoscere come positivo tutto ciò che conserva e incrementa il proprio essere, anche al semplice livello fisico e biologico. E così non solo per gli animali, ma altresì per gli uomini, si doveva riconoscere come positivo tutto ciò che è conforme alla natura fisica e che garantisce, conserva e incrementa la vita, come ad esempio la salute, la forza, la vigoria del corpo e delle membra, e così di seguito. Questo positivo secondo natura, gli stoici lo chiamarono valore o stima, mentre l’opposto negativo lo chiamarono mancanza di valore o mancanza di stima. Pertanto quegli “intermedi” che stanno fra i beni e i mali cessano di essere del tutto “indifferenti”; o meglio: pure restando moralmente indifferenti, diventano, dal punto di vista fisico, “valori” e “disvalori”. Ne viene, di conseguenza, che da parte della nostra natura animale i primi saranno oggetto di “preferenza”, i secondi saranno invece oggetto di “avversione”. Nasce così una seconda distinzione, strettamente dipendente dalla prima, degli indifferenti “preferiti” e di quelli “non preferiti” o “respinti”. Queste distinzioni corrispondevano non solo a un’esigenza di attenuare realisticamente la troppo netta dicotomia fra “beni e mali” e “indifferenti”, di per sé paradossale, ma trovavano nei presupposti del sistema una giustificazione addirittura maggiore che non la sopraddetta dicotomia, per le ragioni illustrate.

◗ Le azioni perfette e i doveri

Le azioni umane compiute in tutto e per tutto secondo il logos si chiamano “azioni moralmente perfette”, quelle contrarie sono “azioni viziose o errori morali”. Ma fra le prime e le seconde c’è tutta una fascia di azioni che concernono gli “indifferenti”. Quando queste azioni siano compiute “conformemente a natura”, vale a dire in modo razionalmente corretto, esse hanno una piena giustificazione morale e si chiamano quindi azioni convenienti o doveri. La maggior parte degli uomini, che è incapace di azioni “moralmente perfette” (perché, per compiere queste, occorre acquistare la scienza perfetta del filosofo, giacché la virtù come perfezionamento della razionalità umana non può essere che scienza, come voleva Socrate), è invece capace di “azioni convenienti”, ossia è capace di assolvere dei “doveri”. Ciò che le leggi comandano (che, per gli stoici, lungi dall’essere convenzioni, sono espressioni della Legge eterna che proviene dal logos eterno) sono dei “doveri”, che nel saggio, grazie alla perfetta disposizione del suo spirito, diventano vere e proprie azioni morali perfette, mentre nell’uomo comune restano appunto a livello di “azioni convenienti” (kathekon).

Questo concetto è sostanziale creazione stoica. I Romani, che lo renderanno con il termine officium, contribuiranno, con la loro sensibilità pratico-giuridica, a definire più nettamente i contorni di questa nozione morale, che noi moderni chiamiamo appunto “dovere”. Certo è che Zenone e la Stoà, con l’elaborazione del concetto di kathekon, hanno dato alla storia spirituale dell’Occidente un contributo di grandissimo rilievo: il concetto di “dovere” è rimasto infatti, sia pur modulato in varie maniere, una vera e propria categoria del pensiero morale occidentale. Ma anche per ciò che concerne l’interpretazione del vivere sociale gli stoici apportano novità. [pag.332]

◗ L’uomo come animale comunitario

L’uomo è spinto dalla natura a conservare il proprio essere e ad amare se stesso. Ma questo istinto primordiale non è finalizzato solo alla conservazione dell’individuo: l’uomo estende immediatamente l’oikéiosis ai suoi figli e ai suoi parenti e mediatamente a tutti i suoi simili. Insomma: è la natura che, come impone di amare se medesimi, così impone di amare chi abbiamo generato e chi ci ha generati; ed è la natura che ci spinge a unirci agli altri e anche a giovare agli altri.

Da essere che vive nel chiuso della sua individualità, come voleva l’ideale etico epicureo, l’uomo torna a essere “animale comunitario” e la formula nuova dimostra che non si tratta di una semplice ripresa del pensiero aristotelico, che definiva l’uomo come “animale politico”: l’uomo, più ancora che per associarsi in una polis – da cui appunto viene il termine “politico” –, è fatto per consociarsi con tutti gli uomini. Su queste basi, gli stoici non potevano essere se non fautori di un ideale fortemente cosmopolitico.

◗ Superamento del concetto di schiavitù

Sempre sulla base del loro concetto di physis e di logos, gli stoici riuscirono a mettere in crisi, più di quanto non seppero fare gli altri filosofi, gli antichi miti della nobiltà del sangue e della superiorità della razza, nonché l’istituto della schiavitù. La nobiltà è detta cinicamente “scoria e raschiatura dell’uguaglianza”; tutti i popoli sono dichiarati capaci di giungere alla virtù. L’uomo viene proclamato strutturalmente libero: infatti nessun uomo è per natura schiavo. I nuovi concetti di nobiltà, di libertà e di schiavitù vengono interiorizzati collegandoli alla saggezza e all’ignoranza: vero libero è il saggio, vero schiavo è lo stolto. I presupposti della politica aristotelica sono, in tal modo, completamente infranti: il logos ha ristabilito, almeno a livello di pensiero filosofico, la fondamentale e strutturale uguaglianza degli uomini.

◗ La concezione stoica dell’apatia

Le passioni, da cui dipende l’infelicità dell’uomo, sono, per gli stoici, errori della ragione o comunque conseguenze di essi. In quanto tali, ossia in quanto errori del logos, è chiaro che non ha senso, per gli stoici, il moderare o il circoscrivere le passioni: come già Zenonediceva, esse devono essere distrutte, estirpate, sradicate totalmente. Il saggio, curando il suo logos, e facendolo essere il più possibile retto, non lascerà neppure nascere nel suo cuore le passioni o le annienterà nel loro stesso nascere. È, questa, la celebre apatia stoica, cioè il toglimento e l’assenza di ogni passione, la quale è sempre e solo turbamento dell’animo. La felicità è, dunque, apatia, impassibilità.

L’apatia che cinge lo stoico è estrema, e finisce per essere veramente raggelante e, al limite, inumana. Infatti, dal momento che pietà, compassione e misericordia sono passioni, lo stoico le estirperà da sé, come si legge in queste testimonianze: «La misericordia fa parte dei difetti e vizi dell’anima: misericordioso è l’uomo stolto e leggero»; «Il sapiente non si commuove a favore di chicchessia; non condona a nessuno una colpa commessa. Non è da uomo forte il lasciarsi vincere dalle preghiere e distogliere dalla giusta severità». L’aiuto che lo stoico darà agli altri uomini non potrà quindi essere improntato a compassione, ma sarà asettico, lontano da qualsiasi umana “simpatia”, appunto come il freddo logos è lontano dal calore del sentimento.

E così il saggio si muoverà fra i suoi simili in atteggiamento di totale distacco: sia quando farà politica, sia quando si sposerà, sia quando si curerà dei figli, sia quando contrarrà amicizie, e finirà così per estraniarsi alla vita stessa. Lo stoico infatti non è un entusiasta della vita, né un amante di essa, come invece lo è l’epicureo. Mentre Epicuro gustava anche gli ultimi istanti della vita e li godeva, beato pure fra i tormenti del male, Zenone, in un paradigmatico atteggiamento, in seguito a una caduta in cui ravvisava un segno del Destino, si gettava, quasi felice di concludere la sua vita, in braccio alla morte, esclamando: «Vengo, perché mi chiami?». [pag.333]

5.Il Mediostoicismo

Panezio (nato a Rodi intorno al 185 a.C. e morto agli inizi del I secolo a.C.) divenne capo della Stoà nel 129 a.C. Egli ebbe il merito di riportare la scuola agli antichi splendori, sia pure a prezzo di alcuni compromessi ecletticheggianti. Modificò alcuni punti della psicologia e recuperò alcuni aspetti della fisica (abbandonò l’idea della conflagrazione cosmica e abbracciò quella dell’eternità del mondo), ma, soprattutto, mitigò le asperità dell’etica, sostenendo che la virtù senza la salute, i mezzi economici e la forza non è sufficiente alla felicità. Infine, ripudiò l’apatia. Ma l’importanza di Panezio sta soprattutto nella valorizzazione dei “doveri”. La sua opera Sui doveri influenzò Cicerone, ispirandogli il concetto di officium, che si caratterizza come una conquista definitiva del pensiero morale.

Posidonio (nato ad Apamea fra il 140 e il 130 a.C. e morto poco dopo il 51 a.C.) proseguì il nuovo corso che il maestro Panezio aveva impresso alla Stoà, aprendo il Portico agli influssi platonici e anche aristotelici e non esitando a correggere Crisippo con Platone, pur tenendo sostanzialmente ferma la visione di fondo della Stoà. Più che nei tentativi di correzione dei dogmi dello Stoicismo, Posidonio si segnalò per le sue formidabili conoscenze scientifiche. Probabilmente, il suo maggior merito consiste nell’aver messo la dottrina stoica al passo con il progresso che le scienze avevano compiuto dopo la fondazione del Portico. È comunque certo che Posidonio, quanto a vastità di conoscenza e varietà di sapere, fu la mente più universale che ebbe la Grecia dopo Aristotele.