1.Pirrone di Elide

◗ La vita

Prima ancora che Epicuro e Zenone fondassero le loro scuole, Pirrone, dalla nativa città di Elide, a partire dal 323 a.C. (o poco dopo), diffondeva il suo nuovo verbo “scettico”, e dava così inizio a un movimento di pensiero destinato ad avere notevoli sviluppi nel mondo antico, e anzi destinato, così come il Giardino e la Stoà, a creare un nuovo modo di pensare e un nuovo atteggiamento spirituale che nella storia delle idee dell’Occidente resteranno dei punti fissi di riferimento.

Pirrone era nato a Elide fra il 365 e il 360 a.C. Insieme ad Anassarco di Abdera, filosofo seguace dell’Atomismo, prese parte alla spedizione di Alessandro in Oriente (334-323 a.C.), un avvenimento, questo, che dovette incidere a fondo sul suo spirito, dimostrandogli come potesse essere improvvisamente distrutto tutto ciò che fino ad allora era ritenuto indistruttibile e come molte inveterate convinzioni dei Greci fossero del tutto infondate In Oriente Pirrone incontrò i gimnosofisti, una sorta di saggi dell’India, dai quali dovette apprendere il senso della vanità di tutte le cose (uno di questi gimnosofisti, di nome Calano, si diede volontariamente la morte gettandosi fra le fiamme, e sopportando impassibile gli spasimi delle ustioni) Intorno al 324-323 a.C. Pirrone tornò a Elide, dove visse e insegnò, senza scrivere nulla Morì fra il 275 e il 270 a.C. Pirrone non fondò una scuola vera e propria e i discepoli si legarono a lui al di fuori degli schemi tradizionali Più che di veri e propri discepoli, si trattò di estimatori, di ammiratori e di imitatori: si trattò di uomini che nel maestro cercavano soprattutto un nuovo modello di vita, un paradigma esistenziale cui fare costante riferimento, una prova sicura che, malgrado i tragici eventi che sconvolgevano i tempi e il crollo dell’antica tavola dei valori etico-politici, la felicità e la pace dello spirito erano tuttavia raggiungibili, perfino se si riteneva impossibile costruire e proporre valori nuovi.

◗ I capisaldi del messaggio di Pirrone

Proprio in questo sta la novità che contraddistingue il messaggio di Pirrone, non solo, ovviamente, da quello dei filosofi precedenti, i quali miravano alla soluzione di altri problemi, ma altresì da quello dei filosofi della sua epoca, dai fondatori del Giardino e del Portico, i quali miravano alla soluzione dello stesso problema di fondo, ossia del problema della vita Per Pirrone una vita felice sta, precisamente, nella convinzione che sia possibile vivere “con arte”, anche senza la verità e senza i valori, almeno così come erano stati concepiti e venerati in passato. [pag.344]

Come è giunto Pirrone a questa convinzione così atipica rispetto al generale razionalismo dei Greci? E come ha potuto dedurre una “regola di vita” e costruire una “saggezza”, rinunciando all’essere e alla verità e dichiarando ogni cosa vana apparenza?

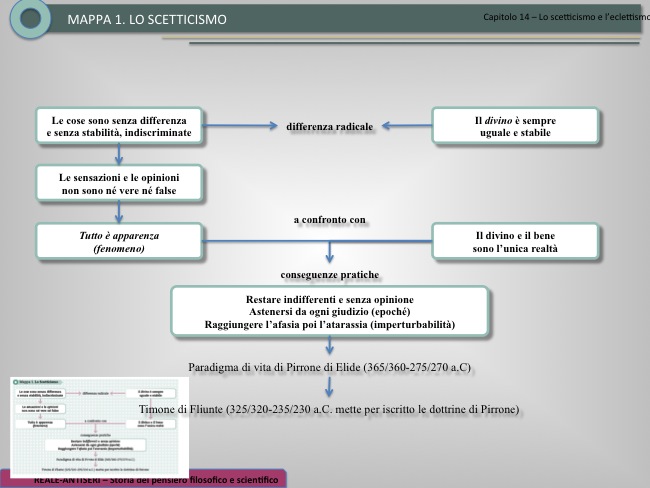

La risposta di Pirrone è contenuta in una testimonianza preziosa del peripatetico Aristocle, che la attinge direttamente dalle opere di Timone, immediato discepolo di Pirrone: «Pirrone di Elide […] non lasciò nulla di scritto; ma il suo discepolo Timone afferma che colui che vuole essere felice deve guardare a queste tre cose: 1) in primo luogo, come sono per natura le cose; 2) in secondo luogo, quale deve essere la nostra disposizione verso di esse; 3) infine, che cosa ce ne verrà, comportandoci così Egli dice che Pirrone mostra che le cose: 1) sono egualmente senza differenza, senza stabilità, indiscriminate; perciò né le nostre sensazioni né le nostre opinioni sono vere o false; 2) non bisogna quindi dar loro fiducia, ma essere senza opinioni, senza inclinazioni, senza scosse, su ogni cosa dicendo “è non più che non è”, oppure “è e non è”, oppure “né è, né non è”; 3) a coloro che si troveranno in questa disposizione, Timone dice che deriverà per prima cosa l’apatia, poi l’imperturbabilità».

◗ Tutte le cose sono senza differenza

Dei tre capisaldi del Pirronismo, che sono fissati nel passo sopra letto, il più importante, ma anche il più difficile da interpretare, è il primo Secondo Pirrone le cose stesse sono in sé e per sé indifferenziate, immisurate e indiscriminate e proprio “in conseguenza di questo” sensi e opinioni non possono dire né il vero né il falso Insomma, sono le cose che, in se stesse, rendono sensi e ragione incapaci di verità e di falsità.

Pirrone ha dunque negato l’essere e i principi dell’essere e ha risolto tutto nell’“apparenza”. Questo “fenomeno” (“apparenza”), come avremo modo di vedere, è stato trasformato dagli scettici posteriori nel fenomeno inteso come apparenza di un qualcosa che è al di là dell’apparire (ossia di una “cosa in sé”), e da questa trasformazione sono state tratte numerose deduzioni che, per la verità, non sembrano essere presenti in Pirrone La posizione di Pirrone è più complessa, come risulta da un altro frammento di Timone, in cui è Pirrone stesso a parlare: «Orsù, io dirò, come a me pare essere / una parola di verità, avendo un retto canone, / che eterna è la natura del divino e del bene, / dai quali deriva all’uomo la vita più uguale».

Le cose, secondo il nostro filosofo, risultano mere apparenze non già in funzione del presupposto dualistico dell’esistenza di “cose in sé” e a noi come tali inaccessibili e di un loro “puro apparire a noi”, bensì in funzione della contrapposizione appunto alla “natura del divino e del bene” Misurato con il metro di questa “natura del divino e del bene” tutto appare a Pirrone come irreale, e come tale è da lui “vissuto” anche praticamente.

Se così è, non si può negare l’esistenza di un sottofondo quasi religioso che ispira lo Scetticismo pirroniano L’abisso che egli scava fra l’unica “natura del divino e del bene” e tutte le altre cose implica una visione quasi mistica delle cose e una valutazione della vita di un rigore estremo, appunto perché non concede alle cose del mondo alcun significato autonomo, mentre concede realtà al divino e al bene.

Cicerone non ha mai considerato Pirrone uno scettico, bensì un moralista che professava una dottrina estremistica, secondo la quale la “virtù” era il solo e unico “bene”, rispetto a cui tutto il resto non valeva la pena di essere perseguito Il preciso e sistematico collegamento di Pirrone con lo Scetticismo avvenne solo con Enesidemo, di cui parleremo più avanti.

◗ Il rimanere senza opinioni e indifferenti

Se le cose sono “indifferenti”, “immisurabili” e “indiscernibili” e se, per conseguenza, senso e ragione non possono dire né vero né falso, l’unico atteggiamento corretto che l’uomo può assumere è quello di non dare alcuna fiducia ai sensi né alla ragione, ma restare senza opinione [pag.345] ossia astenersi dal giudizio (l’opinare è sempre un giudicare), e, per conseguenza, restare senza alcuna inclinazione (non inclinare verso una cosa piuttosto che verso un’altra), e restare senza agitazione, ossia non lasciarsi scuotere da alcuna cosa, ossia restare indifferenti.

Questa astensione dal giudizio venne successivamente espressa con il termine epoché, che è di derivazione stoica Come è stato di recente messo bene in rilievo, Zenone affermava la necessità per il saggio di non dare l’assenso, ossia di “sospendere il giudizio” (epoché) di fronte a ciò che è incomprensibile (e di dare l’assenso solo a ciò che è evidente); Arcesilao e Carneade (come vedremo), in polemica con gli stoici, sostengono che il saggio “deve sospendere il giudizio” su ogni cosa, perché nulla è evidente Il termine epoché fu quindi ripreso anche dal neopirroniano Enesidemo per esprimere il concetto dell’astensione dal giudizio, divenne un termine tecnico e venne quindi riferito anche a Pirrone Sembra corretto, dunque, concludere che Pirrone parlava di “assenza di giudizio” o “mancanza di giudizio” (che, come vedremo, porta all’afasia) e che il termine epoché è posteriore, ma esprime lo stesso concetto.

◗ L’afasia e la mancanza di turbamenti

Più volte, nella Metafisica, Aristotele ribadisce il concetto che chi nega il supremo principio dell’essere, per rimanere coerente con questa negazione, dovrebbe tacere e non esprimere assolutamente nulla E tale è precisamente la conclusione che trae Pirrone proclamando l’afasia. L’afasia comporta l’atarassia e l’imperturbabilità, ossia la mancanza di turbamento, la quiete interiore, “la vita più eguale”.

Pirrone fu famoso per aver dato prova in molti casi di tale mancanza di turbamento e di totale indifferenza. Si narra che due volte venne meno alla imperturbabilità In una di queste, fu messo in agitazione dall’assalto di un cane arrabbiato, e, a chi lo rimproverò per non aver saputo mostrare e mantenere l’imperturbabilità, rispose che era «difficile spogliare completamente l’uomo». In questa risposta è indubbiamente contenuta la cifra del filosofare pirroniano.

Questo “spogliare completamente l’uomo” non ha come fine l’annullamento totale dell’uomo, ossia il non essere assoluto, ma, al contrario, coincide con la realizzazione di quella «natura del divino e del bene da cui deriva all’uomo la vita più eguale», ossia la realizzazione di quella vita che non sente il peso delle cose, le quali, rispetto a quella natura, non sono che indifferenti, immisurate e indiscriminate apparenze.

◗ Timone di Fliunte e i seguaci di Pirrone

Il successo che Pirrone raccolse è assai indicativo: esso dimostra, infatti, che non ci troviamo di fronte a un caso sporadico né a un sentire estraneo alla sua epoca dovuto agli influssi dell’Oriente, ma che, al contrario, ci troviamo di fronte a un uomo che già dai contemporanei fu considerato come un modello, e quindi a un interprete degli ideali della sua epoca Molti dei tratti del saggio stoico ripetono i tratti del saggio scettico; Epicuro stesso ammirava il modo di vivere di Pirrone e spesso chiedeva a Nausifane notizie su di lui E nella sua patria Pirrone ebbe stima e onori al punto «da essere eletto sommo sacerdote», e già Timone lo cantò come «simile a un dio». Il più significativo discepolo di Pirrone fu Timone di Fliunte (nato fra il 325 e il 320 a.C. e morto fra il 235 e il 230 a.C.). [pag.347]

L’importanza di Timone sta nell’aver messo per iscritto le dottrine del maestro, nell’averle sistemate e nell’aver tentato di metterle a confronto con quelle degli altri filosofi, e, quindi, nell’averle fatte circolare Se Timone non fosse esistito, la storia dello Scetticismo, probabilmente, non sarebbe stata quella che fu, e il patrimonio pirroniano sarebbe forse andato in gran parte disperso. Secondo alcune fonti, con Timone la scuola finì e tacque fino al I secolo a.C. Altre fonti danno invece una lista di nomi che attesterebbero la continuità della scuola fino a Sesto Empirico e Saturnino, che sono gli ultimi scettici dell’antichità Ma se anche così fosse, i rappresentanti della scuola dopo Timone fino a Enesidemo resterebbero solamente nomi vuoti, privi di significato. Con Enesidemo si inaugura, in realtà, una nuova fase dello Scetticismo, come vedremo.

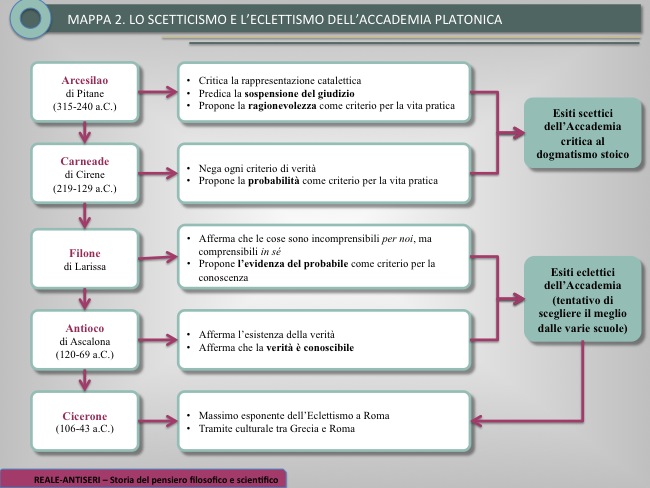

2.Lo Scetticismo e l’Eclettismo nell’Accademia platonica

◗ L’Accademia scettica di Arcesilao

Lo Scetticismo non si esaurisce con il circolo di pensatori formatosi intorno a Pirrone: mentre Timone fissava e sviluppava nei suoi scritti le linee maestre del Pirronismo, nell’Accademia platonica Arcesilao (nato a Pitane nel 315 a.C. circa e morto intorno al 240 a.C.) inaugurava una nuova fase della scuola, assumendo posizioni per certi aspetti vicine a quelle di Timone e di Pirrone.

In particolar modo, Arcesilao sottopose a serrata critica il criterio stoico della verità, che i filosofi del Portico identificavano, come sappiamo, con la rappresentazione catalettica.

Il nerbo della sua critica consisteva nel negare la possibilità di un assenso fondato sulla verità e sulla certezza E, allora, delle due l’una: o il saggio stoico dovrà accontentarsi di opinioni o, se ciò è per lui inaccettabile, dovrà sospendere l’assenso, essere “acatalettico”. [pag.348]

La sospensione del giudizio che lo stoico raccomandava solo nei casi di mancanza di evidenza, viene così generalizzata da Arcesilao, una volta stabilito che “non c’è mai assoluta evidenza”. Non è vero tuttavia che, sospendendo il giudizio, l’azione morale resta impossibile Infatti gli stoici, per spiegare le comuni azioni morali, come abbiamo visto, avevano introdotto i “doveri”, considerandoli azioni che hanno una loro plausibile e ragionevole (eúlogon) giustificazione E mentre solo il saggio era capace di “azioni morali perfette”, tutti erano invece capaci di compiere i doveri Per vivere praticamente, poiché manca un criterio assoluto di verità, basterà la ragionevolezza, cui, di fatto, tutti gli uomini saggi si attengono, e che, quindi, risulta sufficiente.

◗ Lo Scetticismo accademico di Carneade

Per circa mezzo secolo l’Accademia si mosse pigramente lungo la via aperta da Arcesilao A darle un nuovo impulso fu Carneade (nato a Cirene intorno al 219 a.C. e morto nel 129 a.C.), uomo dotato di notevole ingegno e fornito di una eccezionale capacità dialettica unita a una abilità retorica straordinaria Anche Carneade non scrisse nulla e affidò il suo magistero interamente alla parola Secondo Carneade non esiste alcun criterio assoluto di verità in generale e, di conseguenza, scompare anche ogni possibilità di ritrovare qualsiasi particolare verità. Ma non per questo scompare anche la necessità dell’azione È appunto per risolvere il problema della vita che Carneade escogita la sua celebre dottrina del “probabile”.

La dottrina del probabile di Carneade, oltre che come professione di dogmatismo mitigato, va intesa come argomentazione dialettica volta a rovesciare il dogmatismo estremo degli stoici. Carneade, in altri termini, avrebbe inteso mostrare che anche il saggio stoico (così come tutti gli altri uomini comuni), non esistendo il criterio assoluto di verità, si regola secondo il criterio del “probabile” Secondo Carneade, se non esiste rappresentazione comprensiva, tutto è incomprensibile (acatalettico) e la conseguente posizione da assumere è: a) o l’epoché, cioè la sospensione dell’assenso e del giudizio; b) oppure l’assenso dato a ciò che è in sé incomprensibile, ma che a noi può apparire come “probabile” Se teoricamente la prima posizione è quella corretta, è invece la seconda che noi, come uomini, siamo costretti ad abbracciare, per vivere.

◗ Filone di Larissa

A partire dal II secolo a.C. si fa sempre più forte, fino a diventare dominante nel I secolo a.C. e ancora più tardi, la tendenza all’Eclettismo (termine derivato dal greco ek-léghein, che significa “trascegliere e riunire, prendendo da varie parti”), che mirava a fondere insieme e a riunire il meglio (o ciò che era ritenuto tale) delle varie scuole Le cause che produssero questo fenomeno furono: l’esaurimento della carica vitale delle singole scuole, il probabilismo diffuso dall’Accademia, l’influsso dello spirito pratico romano e la valorizzazione del senso comune Le tendenze eclettiche si consolidarono con l’introdursi e il diffondersi della filosofia greca a Roma A Roma, infatti, la filosofia fu accolta solo nella misura in cui poteva essere suscettibile di applicazioni pratiche ed educative, cioè in quanto poteva completare la cultura e la formazione spirituale dell’uomo A questo scopo, evidentemente, una filosofia che unificasse (o, almeno, credesse di unificare) le istanze delle varie scuole, si presentava come l’optimum Proprio a Roma Filone di Larissa cambia l’indirizzo dell’Accademia, con uno scritto che suscitò grande stupore E a Roma nasce quella che può considerarsi la forma più tipica dell’Eclettismo: la filosofia di Cicerone. L’Eclettismo fu introdotto ufficialmente nell’Accademia (che fu la scuola che più di tutte le altre lo accolse e lo diffuse) da Filone di Larissa (che divenne scolarca verso il 110 a.C.). La novità di Filone (presentata intorno all’87 a.C. in due libri scritti a Roma) dovette indubbiamente essere quella a cui fa cenno Sesto Empirico nel seguente passo: «Filone afferma che, quanto al criterio stoico, cioè alla rappresentazione catalettica, le cose sono incomprensibili; ma [pag.349] quanto alla natura delle cose stesse, comprensibili» Il passo, stando all’interpretazione di Cicerone, direbbe questo: il criterio di verità stoico (la rappresentazione comprensiva) non regge, e, poiché non regge il criterio stoico, che è il più raffinato, nessun criterio regge; ciò non implica, tuttavia, che le cose siano “oggettivamente incomprensibili”; esse sono, semplicemente, “da noi incomprese” Con questa ammissione Filone si pone fuori dallo Scetticismo Infatti, dire che le cose “sono comprensibili quanto alla loro natura”, significa fare un’affermazione la cui pretesa intenzionalità ontologica, secondo i canoni scettici, è “dogmatica” Significa, infatti, ammettere una verità ontologica, anche se si nega la possibilità del suo corrispettivo logico e gnoseologico. Lo scettico non può dire «la verità esiste, sono io che non la conosco», ma può solo dire «io non so se la verità esista; so, in ogni caso, che non la conosco».

Ed ecco, allora, la posizione di Filone, che anche Cicerone fa sua: non bisogna sopprimere totalmente la verità e bisogna ammettere la distinzione di vero e falso; tuttavia non abbiamo un criterio che ci porti a questa verità e quindi alla certezza, ma abbiamo solo apparenze, che ci danno la probabilità Noi alla percezione certa del vero oggettivo non perveniamo, ma a essa ci avviciniamo con l’evidenza del probabile.

Nasce così un nuovo concetto di “probabile”, che non è più quello ironico-dialettico con cui Carneade confutava gli stoici, perché esso viene caricato di una valenza decisamente positiva, che deriva dall’ammissione dell’esistenza della verità.

Delle due proposizioni stoiche (a, c’è il vero; b, c’è un criterio per cogliere il vero), Carneade nega sia l’una sia l’altra; Filone solo la seconda Ma proprio l’ammissione della prima cambia senso alla negazione della seconda, e soprattutto modifica la valenza del “probabile”, che, posto accanto a un vero oggettivo, ne diventa in qualche modo il riflesso positivo.

◗ Il consolidamento dell’Eclettismo con Antioco di Ascalona

Antioco, che fu discepolo di Filone (nacque verso l’inizio degli anni Venti del II secolo a.C. e morì poco dopo il 69 a.C.), si staccò dallo Scetticismo carneadeo prima del maestro e, anzi, con le sue critiche indusse anche il maestro a cambiare rotta.

Ma, mentre Filone si era limitato ad affermare l’esistenza del vero oggettivo senza avere il coraggio di dichiararlo senz’altro anche conoscibile dall’uomo e ponendo in luogo della certezza la probabilità positiva, Antioco fece il gran passo con cui si chiuse definitivamente la storia dell’Accademia scettica, dichiarando la verità non solo esistente, ma anche conoscibile, e sostituendo alla probabilità la certezza veritativa Sulla base di tali affermazioni egli poteva ben presentarsi come il restauratore del vero spirito dell’Accademia Tuttavia, alle aspirazioni di Antioco non corrisposero effettivi risultati Nell’Accademia di Antioco non rinacque affatto Platone, ma un intruglio eclettico di dottrine veramente acefalo, senza anima e privo di vita autonoma Intanto, egli era convinto che Platonismo e Aristotelismo fossero un’identica filosofia e che esprimessero semplicemente gli stessi concetti con nomi e linguaggio differenti. Ma, ciò che è maggiormente indicativo, Antioco giunse addirittura a dichiarare la stessa filosofia degli stoici sostanzialmente identica a quella platonico-aristotelica e differente solo nella forma. Certe innegabili novità degli stoici furono da lui giudicate non altro che miglioramenti, completamenti e approfondimenti di Platone, al punto che Cicerone poté scrivere: «Antioco, il quale era chiamato Accademico, era, in verità, se solo avesse cambiato pochissime cose, un vero stoico».

◗ La posizione di Cicerone

Cicerone nacque nel 106 a.C. e morì nel 43 a.C., ucciso dai soldati di Antonio Le numerose opere filosofiche pervenuteci furono da lui scritte nell’ultimo periodo della sua vita Nel 46 a.C. scrisse i Paradoxa Stoicorum; nel 45 a.C. gli Academica, in parte pervenutici, e il De finibus [pag.350] bonorum et malorum Nel 44 a.C. furono pubblicate le Tusculanae disputationes e il De natura deorum, e fu scritto il De officiis A queste opere vanno inoltre aggiunti: De fato, De divinatione, Cato maior de senectute e Laelius de amicitia nonché le opere politiche De re publica e De legibus Del De re publica ci sono giunti i primi due libri, non completi, frammenti del III, del IV, del V e gran parte del libro VI, che già nell’antichità ebbe vita autonoma con il titolo di Somnium Scipionis.

Come Filone e Antioco sono i più tipici rappresentanti dell’Eclettismo in Grecia, così Cicerone è il più caratteristico rappresentante dell’Eclettismo a Roma Antioco si colloca decisamente “a destra” di Filone, diremmo con metafora moderna, mentre Cicerone prosegue piuttosto la linea di Filone Il primo elabora un Eclettismo decisamente dogmatico, il secondo un Eclettismo cautamente e moderatamente scetticheggiante Non c’è peraltro dubbio che, dal punto di vista filosofico, Cicerone resti al di sotto sia dell’uno che dell’altro, non presentando alcuna novità che sia paragonabile al probabilismo positivo del primo o alla critica antiscettica del secondo.

Se in sede di storia della filosofia ci occupiamo di Cicerone, è per motivi più culturali che teoretici. In primo luogo, Cicerone offre, in un certo senso, il più bel paradigma della più esile delle filosofie, che mendica da ogni scuola brandelli di verità In secondo luogo, Cicerone è di gran lunga il più efficace, il più vasto e il più cospicuo ponte attraverso il quale la filosofia greca si è riversata nell’area della cultura romana e, da qui, in tutto l’Occidente: e anche questo è un merito non teoretico, ma di mediazione, di diffusione e di divulgazione culturale.

Il che non toglie che Cicerone abbia intuizioni felici e anche acute su problemi particolari, specie su problemi morali (il De officiis e le Tusculanae sono, probabilmente, le sue opere più vitali), e anche analisi penetranti: ma si tratta di intuizioni e di analisi che si collocano, per così dire, a valle della filosofia; sui problemi che stanno a monte egli ha poco da dire, come, del resto, hanno poco da dire tutti i rappresentanti della filosofia romana.