[pag.430]

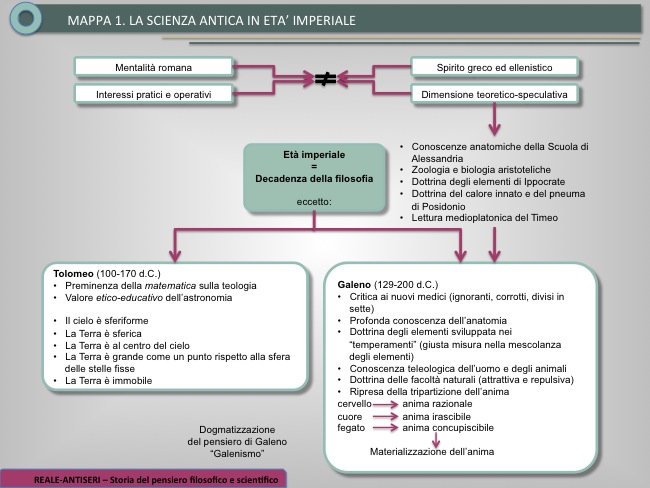

1.Il declino della scienza ellenistica

◗ Roma diventa il nuovo centro culturale

Abbiamo visto come il momento magico della scienza ellenistica sia stato relativamente breve (circa un secolo e mezzo).

Il 145 a.C. segna la prima grande crisi del Museo e della Biblioteca di Alessandria: il re Tolomeo_Fiscone si trovò in grave contrasto con gli intellettuali greci per motivi politici e, non potendo domare la loro resistenza, li costrinse ad abbandonare la città di Alessandria. Il fatto segnò la rottura della grande alleanza fra i rappresentanti dell’intelligenza greca e il trono egizio e aprì un periodo di decadenza irreversibile. In seguito il Museo e la Biblioteca ripresero la loro attività, ma in tono decisamente minore.

Il 47 a.C. segna la seconda tappa della crisi. Durante la campagna d’Egitto di Cesare, la Biblioteca fu incendiata; in quel momento, i libri avevano raggiunto la cifra, per quei tempi enorme, di 700.000. Dal rogo se ne salvarono ancora molti, ma le perdite furono irrecuperabili e, quindi, molto gravi. Nel 30 a.C. Ottaviano conquistò la città e l’Egitto diventò una provincia dell’Impero Romano. Si comprende, pertanto, come Alessandria, in età imperiale, non avesse più un ruolo neppure lontanamente paragonabile a quello che aveva svolto nell’età ellenistica. Il nuovo centro divenne Roma, dove altri erano gli interessi e altra la temperie spirituale. I Romani avevano interessi pratici e operativi e apprezzavano i risultati concreti e immediati. In breve: ai Romani era estranea proprio quella dimensione speculativo- teoretica che – come abbiamo visto – aveva alimentato non solo la grande filosofia greca, ma altresì la grande scienza ellenistica.

E così si comprende come l’età imperiale sia stata un’età di epigoni, di figure di secondo piano, tranne alcune cospicue eccezioni soprattutto nel campo dell’astronomia, come Tolomeo ad Alessandria, e nel campo della medicina, come Galeno a Roma. Di queste due grandi figure della scienza antica dobbiamo ora parlare, anche perché la loro eredità ha costituito fino a oggi un punto di riferimento e quindi si configura come un grande ponte fra l’antichità e il mondo moderno. [pag.431]

2.Tolomeo e la sintesi dell’astronomia antica

◗ La vita e le opere di Tolomeo

Tolomeo_di_Tolemaide (alto Egitto) visse nel II secolo d.C., congetturalmente si pensa fra il 100 circa e il 170. Di lui ci sono pervenuti numerosi scritti fra cui spicca il Sistema matematico (Mathematiké syntaxis), che è la summa del pensiero astronomico del mondo antico, l’esatto analogo di quello che, nel campo delle matematiche, sono gli Elementi di Euclide. Il: Sistema matematico è anche noto sotto il nome di Almagesto; così, infatti, lo avevano battezzato gli Arabi. Esso doveva, infatti, essere indicato con l’aggettivo meghistos, che significa “il più grande” (il più grande trattato di astronomia) e che gli Arabi traslitterarono con lieve deformazione in “magesto” aggiungendovi l’articolo “al”. Altre opere degne di menzione sono: l’Ipotesi sui pianeti, la Geografia, l’Ottica, gli Armonici, Sul giudizio e sull’egemonico e il Tetrabiblo (che significa “libro quadripartito”). Quest’ultimo è una specie di complemento astrologico dell’Almagesto e nel Medioevo, così come nel Rinascimento, ebbe larghissima fortuna, perché codificava in modo equilibrato, e inserendole in un tipo di discorso scientifico, le credenze circa gli influssi degli astri e le possibilità di predizioni su di essi.

◗ Il sistema tolemaico

Nell’Almagesto Tolomeo si è preoccupato di collocare in modo preciso la sua ricerca nell’ambito del quadro del sapere quale era stato tracciato da Aristotele: le scienze si dividono in poietiche, pratiche e teoretiche, e queste ultime, a loro volta, si dividono in fisica, matematica e teologia (metafisica). Ora, Tolomeo è convinto della netta superiorità delle scienze teoretiche e, fra queste, egli dà la preminenza a quelle matematiche. La teologia, infatti, ha un oggetto troppo elevato «in una lontananza che è oltre le cose più alte del mondo» e «assolutamente separato dalle cose sensibili»; la fisica riguarda, invece, enti trascinati nel mutamento, dato appunto che studia le cose in quanto sono soggette a movimento. Inoltre la matematica è di utilità alla fisica con lo studio analitico dei movimenti. Anzi, per Tolomeo, l’astronomia, che studia il movimento dei corpi celesti, ha un preciso valore etico-educativo.

Premesso il quadro teoretico dell’opera, vediamone i concetti tecnici di base.

Per quanto concerne il mondo e la Terra, cinque sono le tesi fondamentali:

Poiché queste tesi sono i cardini del sistema geocentrico, che resteranno saldi fino alla rivoluzione copernicana, vogliamo illustrarli in breve, riferendo i principali argomenti di Tolomeo@a:Tolomeo_di_Tolemaide.

Il cielo è fatto di etere, per sua natura sferiforme e incorruttibile. Il moto delle stelle fisse viene spiegato con il moto rotatorio uniforme della sfera eterea concentrica delle stelle fisse. Invece, i moti del Sole, della Luna e dei cinque altri pianeti sono spiegati con le ipotesi già sostenute soprattutto da Ipparco e ingegnosamente riformulate e abilmente completate.

I due capisaldi restano:

Due sono i tipi di movimento circolare:

Il cerchio rotante al quale l’epiciclo si riferisce si chiama “deferente”. Gli epicicli collocati su deferenti eccentrici rispetto alla Terra e calcolati in numero e maniera conveniente riuscivano a spiegare geometricamente tutti i “fenomeni”, ossia tutte le apparenti “irregolarità” dei pianeti. Così, Tolomeo portava a perfezionamento il sistema di spiegazioni proposto da Ipparco@a:Ipparco. Il: moto dei pianeti è causato da una “forza vitale” di cui essi sono dotati per natura e questo risolveva il tradizionale problema dei “motori”, così come le complicazioni aristoteliche al riguardo. L’ingegnosità con cui Tolomeo presentò i calcoli, giocando sugli epicicli e sugli eccentrici, garantì alla sua teoria un successo senza precedenti in campo astronomico e lo fece diventare l’autorità per eccellenza in materia, per ben quattordici secoli!

Il modo elegante con cui seppe coniugare questo razionalismo geometrico della visione del cosmo con la dottrina degli influssi astrali sulla vita degli uomini, poi, rese la dottrina tolemaica ancor più accetta all’ultima grecità, che ritrovava, ritrascritto in termini di ragione matematica, la propria antica fede nel Destino che governa tutte le cose.

3.Galeno e la sintesi della medicina antica

◗ La vita e le opere di Galeno

Galeno@a:Galenonacque: a Pergamo, intorno al 129 d.C. e morì probabilmente verso il 200 d.C. Studiò nella propria città natale@Pergamo:, poi a Corinto e ad Alessandria@l:Alessandria. Nel 157, tornato a Pergamo, fu medico dei gladiatori (un posto allora assai ambito). Intorno al 163 si recò a Roma dove rimase per circa tre anni. A Smirne udì le lezioni del medioplatonico Albino, da cui dovette apprendere molto, data la massiccia presenza, nei suoi scritti, di dottrine platoniche.

Il 168 segna una svolta decisiva nella vita di Galeno: l’imperatore Marco_Aurelio lo chiamò a Roma, invitandolo a seguirlo come suo medico personale nella spedizione contro i Germani. Una serie di vicende sopravvenute costrinsero l’imperatore, subito dopo i preparativi per la campagna, a tornare a Roma, dove Galeno si fermò come medico personale di Commodo, figlio dell’imperatore, mentre questi ripartiva. Come medico di corte, Galeno ebbe agio e tempo per dedicarsi alle sue ricerche. Tale fu la sua fama che, mentre era ancora vivo, venivano prodotti e venduti dei falsi medicamenti sotto il suo nome. Galeno stesso ci narra, con evidente compiacimento, di aver assistito a una gustosissima scena in una bottega, in cui un colto Romano sbugiardava il libraio gridando che il libro che gli voleva vendere era un falso, perché scritto in cattivo greco, indegno della penna di Galeno.

La produzione letteraria di Galeno era sterminata e in grado di ricoprire svariate migliaia di pagine. Molti dei suoi scritti sono andati perduti (alcuni già durante la vita dell’autore), ma un assai considerevole numero (circa un centinaio di titoli) è pervenuto fino a noi.

Uno sguardo al catalogo redatto da Galeno stesso nell’opera I miei libri, anche limitatamente ai titoli generali sotto i quali egli elenca e sistema i singoli trattati, può dare un’idea dell’imponenza veramente monumentale della sua produzione. Ecco lo schema: 1) opere terapeutiche; 2) libri di dottrina prognostica; 3) commentari a Ippocrate; 4) libri polemici contro Erasistrato; 5) libri riguardanti Asclepiade; 6) libri concernenti le divergenze rispetto ai medici metodici; 7) libri utili alle dimostrazioni; 8) libri di filosofia morale; 9) libri concernenti la filosofia di Platone; 10) opere concernenti la filosofia di Aristotele; 11) opere concernenti le divergenze [pag.433] con la filosofia stoica; 12) opere relative alla filosofia di Epicuro; 13) libri concernenti argomenti grammaticali e retorici.

Fra le più cospicue delle opere pervenuteci, ricordiamo: I procedimenti anatomici; L’utilità delle parti; Le facoltà naturali; Il metodo terapeutico; Il manuale di medicina (divenuto famosissimo); i Commentari a Ippocrate.

◗ La nuova figura del medico

Galeno si presenta come un restauratore dell’antica dignità del medico di cui Ippocrate era stato il più cospicuo esempio, e, anzi, il vivente paradigma. Secondo Galeno i medici del suo tempo avevano dimenticato Ippocrate e gli avevano voltato le spalle. A questi medici egli muove tre gravissimi capi d’accusa: l’ignoranza; la corruzione; l’assurda divisione interna.

Galeno respinge recisamente questi ultimi, considerandoli un vero pericolo a causa della loro superficialità. Delle altre due sette denuncia l’unilateralità, ma vede una possibile mediazione: il suo metodo, infatti, contempera il momento logico con quello sperimentale, ritenendoli ambedue egualmente necessari.

◗ La grande costruzione enciclopedica di Galeno

Galeno nella sua immensa opera ha presentato la costruzione di una grandiosa enciclopedia del sapere medico. In questa enciclopedia è confluito gran parte del materiale precedentemente acquisito, ma Galeno ha il merito di avergli dato nuova forma e di averlo arricchito di contributi personali. [pag.435]

Le principali fonti dalle quali l’imponente costruzione galeniana deriva, sono stati ormai ben individuati nelle loro linee fondamentali. Mario_Vegetti li riassume sotto i seguenti capi:

A questi elementi va aggiunta la generale concezione teleologica, che Galeno desume soprattutto dalla tradizione platonico-aristotelica, ma che porta alle estreme conseguenze, con una cifra specifica sua propria.

Per quanto concerne l’anatomia è da rilevare che Galeno raggiunse una preparazione solidissima, oltre che per il motivo ricordato sopra, anche grazie all’assidua pratica della dissezione e della vivisezione, condotta specialmente sulle scimmie, e per aver proceduto (subito dopo i primi incerti inizi in cui si faceva scuoiare da un inserviente gli animali) in prima persona a tutte le operazioni necessarie allo scopo. Dissezionò perfino un elefante. Il suo trattato sui Procedimenti anatomici rispecchia i risultati di queste pazienti esperienze.

Per quanto concerne la dottrina degli elementi, delle qualità e degli umori, va ricordato che Galeno la riprende soprattutto a partire dal trattato Sulla natura dell’uomo, ampiamente sviluppandola e complicandola con la dottrina dei “temperamenti” divenuta famosa. Dai quattro elementi e dalle quattro qualità – caldo, freddo, secco e umido – convenientemente “temperati”, derivano tutte le cose.

Il “temperamento” non è una semplice “mescolanza”, ma una mescolanza che implica una compenetrazione totale delle parti che si mescolano (e non semplice giustapposizione o emulsione delle parti). La qualità specifica di ogni corpo deriva dal “buon temperamento” delle qualità opposte, il quale coincide sostanzialmente con quello che classicamente si indicava con “giusta misura”. Il “buon temperamento” dell’uomo è dato dalla risultante del buon temperamento delle varie parti del corpo.

Gli “umori”, ossia il sangue, il flegma, la bile gialla e la bile nera, non sono elementi originari, ma derivano dagli elementi primi e dalle loro qualità. Essi hanno la proprietà di essere, ciascuno, umido, secco, caldo e freddo, ma non in senso assoluto, bensì nel senso che in ciascuno prevale una di queste caratteristiche.

Per quanto concerne la concezione teleologica di Galeno, che costituisce una inconfondibile cifra del suo pensiero, va rilevato che essa può essere vista come l’assolutizzazione del principio della spiegazione finalistica, qual è presentata soprattutto da Platone nel Fedone, nonché del principio aristotelico secondo cui «la natura non fa nulla invano». Il finalismo è opera dell’“arte della Natura” o del Divino Artefice. Esso si rivela non solo nell’uomo, ma in tutti gli animali e persino nei più piccoli in maniera mirabile.

Il grande trattato di cui stiamo parlando termina, addirittura, come un grandioso “inno a Dio”.

◗ Le dottrine cardine del pensiero medico di Galeno

Galeno presenta, quale completamento e coronamento delle dottrine degli antichi, in un’opera intitolata Le facoltà naturali, la propria dottrina rispetto a questo argomento.

Tutte le cose derivano dalle quattro qualità che interagiscono fra loro mediante le loro facoltà originarie specifiche (facoltà produttrici di caldo, freddo, secco e umido). Ma ogni [pag.436] organismo si genera, si sviluppa e vive a causa di una serie di attività specifiche. Queste attività si svolgono secondo una precisa regola di natura, che Galeno chiama facoltà. Queste facoltà sono moltissime: ad esempio, la facoltà ematopoietica nelle vene, la facoltà digestiva nello stomaco, la pulsativa nel cuore, e così via. Galeno intende studiarle e catalogare tutte le principali. Fra queste, due soprattutto emergono come anelli che stanno alla base di tutte le altre: la facoltà attrattiva, che attira a sé ciò che è appropriato e quella repulsiva o espulsiva che espelle ciò che non viene dominato dall’umore o ciò che risulta estraneo. Tutto ciò avviene nel contesto di una globale simpatia dei vari organi e delle varie parti fra di loro. È questa una dottrina cui Galeno attribuisce un’importanza fondamentale, in quanto essa garantisce una precisa coerenza e un’applicazione specifica e capillare del suo finalismo generale.

Una seconda dottrina di base di Galeno consiste nella ripresa della distinzione platonica dell’anima in razionale, irascibile e concupiscibile, e con il suo inserimento in un nuovo contesto antropologico, anatomico e fisiologico. L’anima razionale o intellettiva ha sede nel cervello, quella irascibile nel cuore, quella concupiscibile nel fegato. L’anima razionale insita nel cervello ha il suo veicolo nel pneuma animale o psichico (soffio, aria) che circola attraverso il sistema nervoso (che si alimenta dell’aria inspirata). Galeno accenna altresì a un pneuma vitale che circola nel cuore e nelle arterie (un prodotto dell’aria che respiriamo e delle esalazioni degli umori e del sangue in particolare), mentre affaccia timidamente anche l’ipotesi di un pneuma naturale «che potrebbe essere contenuto nel fegato e nelle vene», in cui circola il sangue proveniente dal nutrimento.

Questa ripresa di Platone determina una materializzazione dell’anima, in quanto l’anima razionale sembra risultare una funzione o facoltà del cervello, l’irascibile una funzione del cuore e quella concupiscibile del fegato, che agiscono nell’intero organismo, rispettivamente mediante il pneuma psichico, il pneuma vitale e il calore innato, il sangue e (eventualmente) il pneuma naturale.

◗ Le ragioni della grande fortuna di Galeno

L’importante sistemazione del sapere medico e delle discipline su cui poggia, il chiaro schema teoretico (platonico e aristotelico), l’alto senso religioso e morale del pensiero di Galeno gli garantirono una fortuna enorme nel Medioevo e nel Rinascimento.

Ma a Galeno accadde qualcosa di analogo a quello che accadde ad Aristotele: la sua dottrina fu presa come dogma e fu ripetuta alla lettera e quindi snaturata nello spirito. Molti suoi errori furono a lungo tramandati e costituirono, come tali, un impaccio al progresso della medicina. Bisogna tuttavia distinguere Galeno dal Galenismo, così come bisogna distinguere Aristotele dall’Aristotelismo: e come in età moderna fu necessario contestare Aristotele per distruggere l’Aristotelismo, così fu necessario contestare Galeno per distruggere il Galenismo. Ma la statura storica eccezionale del personaggio resta, tuttavia, indiscutibile.

4.Il tramonto della scienza nel mondo antico

Abbiamo già ricordato i fatti che provocarono la crisi irreversibile delle istituzioni scientifiche che fecero grande Alessandria. Per: completare il quadro ricorderemo ora gli eventi che segnarono la fine delle medesime.

Alcuni cristiani vedevano un pericolo in quelle istituzioni scientifiche che mantenevano in vita concettualmente la religione pagana, conservandone la grande cultura che ne era stata il [pag.437] supporto. Avvenne così che nel 391 d.C.il vescovo Teofilo promuovesse un saccheggio della Biblioteca, che provocò ulteriori gravi perdite. La conquista di Alessandria da parte degli Arabi portò poi alla totale distruzione della Biblioteca nel 641 d.C.

Nessuno può valutare la gravità delle perdite provocate da questi eventi, ma va anche rilevato quanto segue. I libri della Biblioteca di Alessandria erano rotoli, molto ingombranti e scomodissimi da maneggiare, mentre a Pergamo avvenne, in questo ambito, una rivoluzione. Infatti, avendo gli Egizi vietato l’esportazione del papiro, che allora era il materiale più prezioso su cui scrivere, i dotti di Pergamo (rivale di Alessandria) misero a punto un supporto che si rivelò ancor più idoneo per la scrittura e che venne chiamato, dal luogo di origine, pergamena. La sua invenzione risale alla seconda metà del I secolo d.C., e nel corso dei tre secoli successivi si impose definitivamente. Nacque così il codice di pergamena, e quanto ci è stato tramandato del mondo antico ci è pervenuto soprattutto in questa forma, assai più pratica e solida che non l’antico rotolo.

Per tornare ad Alessandria, ricordiamo che, pur perdendo via via gli antichi splendori in campo scientifico per i motivi spiegati, la città rimase tuttavia un centro filosofico importantissimo. In essa fiorì l’ultima filosofia greca, con la Scuola di Ammonio (fra il II e il III secolo d.C.) e con la Scuola dei grandi commentatori neoplatonici di Aristotele (secoli V-VI d.C.), di cui abbiamo già parlato. In Alessandria ebbe luogo anche il primo tentativo di fusione tra filosofia greca e pensiero biblico con Filone_Ebreo nella prima metà del I secolo d.C. (ricordiamo che gli Ebrei in Alessandria erano numerosissimi). Ma, soprattutto, in Alessandria fiorì la Scuola catechetica, a partire dalla fine del II secolo d.C., in cui si tentò la prima grandiosa sintesi tra filosofia ellenica e messaggio cristiano; nacque, così, la Patristica, che gettò le basi del pensiero medioevale ed europeo.