[pag.17]

1. Genesi della filosofia presso i Greci

◗ La filosofia come creazione del genio ellenico

La filosofia, sia come termine lessicale sia come concetto, è considerata dalla quasi totalità degli studiosi come una creazione peculiare dei Greci.

In effetti, tutte le altre componenti della civiltà greca hanno un corrispettivo presso altri popoli dell’Oriente che raggiunsero anteriormente o parallelamente ai Greci livelli di progresso assai elevati. Credenze, culti religiosi, manifestazioni artistiche di varia natura, conoscenze e abilità tecniche, istituzioni politiche, organizzazioni militari esistevano anche presso i popoli orientali che si affacciarono alla civiltà anteriormente ai Greci. Viceversa, per quanto concerne la filosofia, noi ci troviamo di fronte a un fenomeno così nuovo che non soltanto non ha l’identico corrispettivo presso i popoli orientali, ma nemmeno qualcosa che analogicamente, dal punto di vista metodologico, ammetta il paragone con la filosofia dei Greci o la prefiguri in modo inequivoco.

Rilevare tutto ciò significa riconoscere che in questo campo i Greci diedero alla civiltà qualcosa che essa non aveva, e che – come vedremo – si sarebbe rivelata di tale portata rivoluzionaria da mutare il volto alla civiltà medesima. Senza tener ben presente tale concetto, è impossibile comprendere perché la civiltà dell’intero Occidente abbia preso, sotto la spinta dei Greci, una direzione completamente diversa da quella dell’Oriente. E non si riesce neppure a intendere perché la scienza sia potuta nascere appunto solamente in Occidente e non in Oriente. Né, ancora, si potrà capire perché gli Orientali, quando hanno voluto beneficiare della scienza occidentale e dei suoi risultati, abbiano dovuto far proprie anche alcune categorie essenziali della logica occidentale. È stata infatti precisamente la filosofia a creare queste categorie e questa logica, ossia un modo di pensare e una mentalità del tutto nuovi, ed è stata la filosofia a generare, in funzione di tali categorie, la scienza stessa e, indirettamente, alcune principali sue applicazioni.

◗ L’impossibilità di una derivazione della filosofia dall’Oriente

Naturalmente, non sono mancati, sia da parte di alcuni antichi, sia da parte di moderni storici della filosofia, specie nell’età romantica, oltre che tra gli orientalisti, tentativi volti a sostenere la teoria di una derivazione della filosofia greca dall’Oriente, soprattutto sulla base di analogie constatabili tra le concezioni dei primi filosofi greci e certe idee proprie della sapienza orientale.

Tuttavia, nessuno è riuscito in questo intento, e la critica rigorosa, già a partire dalla [pag.18] fine del XIX secolo, ha addotto una serie di argomentazioni che si possono ormai considerare incontrovertibili per le seguenti ragioni.

◗ Le cognizioni scientifiche egizie e babilonesi e la trasformazione operata dai Greci

Dagli Orientali i Greci ricavarono, invece, alcune conoscenze scientifiche:

- dagli Egizi derivarono alcune conoscenze matematico-geometriche;

- dai Babilonesi alcune cognizioni astronomiche.

Ma anche quelle nozioni sono state radicalmente trasformate dai Greci proprio a livello conoscitivo.

Per quanto ci risulta, la matematica egizia consisteva prevalentemente nella conoscenza di operazioni di calcolo aritmetico aventi scopi pratici, come ad esempio il modo di misurare certe quantità di derrate alimentari oppure di dividere un determinato numero di cose fra un dato numero di persone. E così, analogamente, la geometria doveva avere carattere prevalentemente pratico e rispondere, ad esempio, alla necessità di rimisurare i campi dopo le periodiche inondazioni del Nilo o all’esigenza di progettazione e di costruzione delle piramidi. Tuttavia, è chiaro che gli Egizi, nel raggiungere quelle conoscenze matematico-geometriche, esplicarono un’attività di ragione, e anche assai considerevole. Ma nella rielaborazione dei Greci quelle conoscenze divennero qualcosa di assai più consistente, compiendo un vero e proprio salto di qualità. Essi, infatti, soprattutto con Pitagora e i pitagorici, trasformarono quelle nozioni in una teoria generale e sistematica dei numeri e delle figure geometriche, andando assai al di là degli scopi prevalentemente pratici cui gli Egizi sembrano essersi limitati.

La stessa considerazione vale per le nozioni astronomiche.

I Babilonesi le elaborarono a scopi prevalentemente pratici, ossia per delineare oroscopi e predizioni; i Greci le coltivarono invece con fini prevalentemente conoscitivi, in virtù di quello spirito speculativo mirante all’amore della pura conoscenza, da cui nacque e trasse alimento la filosofia.

[pag.19]

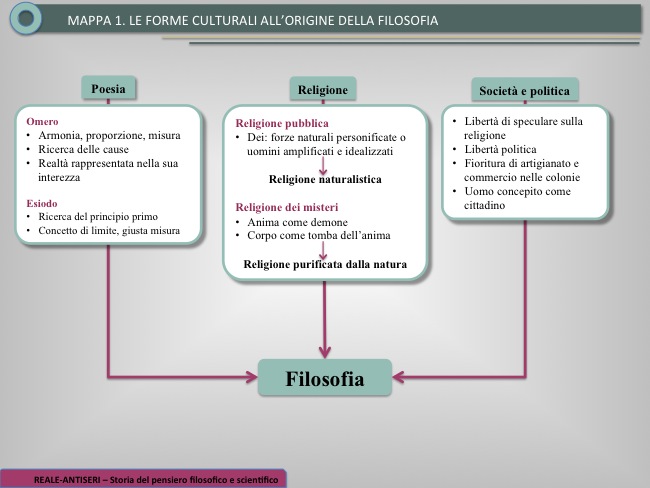

2.Le forme della vita greca che prepararono la nascita della filosofia

◗ I poemi omerici ed Esiodo

Gli studiosi sono concordi nel ritenere che, per poter capire la filosofia di un popolo e di una civiltà, è indispensabile far riferimento: all’arte, alla religione, alle condizioni socio-politiche di questo popolo.

Omero Cominciamo dal primo punto. Anteriormente alla nascita della filosofia, i poeti ebbero grandissima importanza nell’educazione e nella formazione spirituale dell’uomo greco, assai più di quanto essi l’avessero presso altri popoli. La prima grecità cercò alimento spirituale prevalentemente nei poemi omerici, ossia nell’Iliade e nell’Odissea (che, come è noto, esercitarono un influsso analogo a quello che la Bibbia esercitò presso gli Ebrei, non essendoci in Grecia testi sacri), in Esiodo e nei poeti gnomici dei secoli VII e VI a.C.

Ora, i poemi omerici contengono alcune peculiarità che li differenziano dai poemi che stanno all’origine della civiltà di altri popoli e contengono già alcuni di quei caratteri dello spirito greco che risulteranno essenziali per la nascita della filosofia. Infatti:

- Omero ha un forte senso dell’armonia, della proporzione, del limite e della misura;

- la poesia di Omero non si limita a narrare una serie di fatti, ma ne ricerca anche le cause e le ragioni (sia pure a livello mitico-fantastico);

- cerca in vario modo di presentare la realtà nella sua interezza, sia pure in forma mitica (dei e uomini, cielo e terra, guerra e pace, bene e male, gioia e dolore, totalità dei valori che reggono la vita dell’uomo).

Esiodo . Molto importante fu poi, per i Greci, Esiodo con la sua Teogonia, che narra la nascita di tutti gli dei. E poiché molti dei coincidono con parti dell’universo e con fenomeni del cosmo, la teogonia diventa anche cosmogonia, ossia spiegazione mitico-poetica e fantastica della genesi dell’universo e dei fenomeni cosmici, a partire [pag.20] dal Caos originario, che fu il primo a generarsi. Questo poema spianò la strada alla successiva cosmologia filosofica, che cercherà con la ragione, e non più con la fantasia, il "principio primo" da cui tutto si è generato.

E lo stesso Esiodo, con l’altro suo poema Le opere e i giorni, ma soprattutto i poeti successivi impressero nella mentalità greca alcuni principi che saranno di grande importanza per il costituirsi dell’etica e in genere del pensiero filosofico antico. La giustizia viene esaltata come valore supremo da molti poeti e diventerà addirittura concetto ontologico (concernente l’essere, cioè fondamentale), oltre che morale e politico, in molti filosofi e specialmente in Platone .

Un altro concetto i poeti lirici fissarono in maniera stabile: quello del limite, ossia del né troppo né troppo poco, vale a dire il concetto della giusta misura, che costituisce il connotato più peculiare dello spirito greco e il centro del pensiero filosofico classico.

Ricordiamo, da ultimo, una sentenza, attribuita a uno degli antichi saggi e incisa sul tempio di Delfi sacro ad Apollo: «Conosci te stesso». Questa sentenza, che fu famosissima fra i Greci, diverrà non solo il motto del pensiero di Socrate, ma addirittura il principio basilare del sapere filosofico greco fino agli ultimi neoplatonici.

◗ La religione pubblica e i misteri orfici

La seconda componente cui bisogna fare riferimento per capire la genesi della filosofia greca, come abbiamo detto, è la religione. Ma quando si parla di religione greca bisogna distinguere tra la religione pubblica, che ha il suo modello nella rappresentazione degli dei e del culto dataci da Omero, e la religione dei misteri. Fra queste due forme di religiosità ci sono numerosi elementi comuni (come, ad esempio, la concezione di base politeistica), ma anche importanti differenze che diventano addirittura, in alcuni punti salienti (come, ad esempio, nella concezione dell’uomo, del senso della sua vita e dei suoi destini ultimi), vere e proprie antitesi.

Per spiegare la nascita della filosofia sono molto importanti ambedue le forme di religione, ma, almeno per certi aspetti, ancor più la seconda.

Alcuni tratti essenziali della religione pubblica

Per Omero e per Esiodo, che costituiscono il punto di riferimento per le credenze proprie della religione pubblica, si può dire che tutto quanto è divino, perché tutto ciò che accade viene spiegato in funzione di interventi degli dei. I fenomeni naturali sono promossi da numi: tuoni e fulmini sono scagliati da Zeus dall’alto dell’Olimpo, i flutti del mare sono sollevati dal tridente di Poseidone, il sole è portato dall’aureo carro di Apollo, e così di seguito. Ma anche la vita associata degli uomini, le sorti delle città, le guerre e le paci sono immaginate come collegate agli dei in modo non accidentale e talora addirittura essenziale.

Ma chi sono questi dei? Come da tempo gli studiosi hanno riconosciuto e messo in evidenza, essi sono forze naturali personificate in forme umane idealizzate, oppure sono forze e aspetti dell’uomo sublimati e calati in splendide sembianze antropomorfe. (Oltre agli esempi sopra addotti, ricordiamo che Zeus è la personificazione della giustizia, Atena dell’intelligenza, Afrodite dell’amore, e così via). Questi dei sono, dunque, uomini amplificati e idealizzati, e, pertanto, differenti dall’uomo comune solo per quantità e non per qualità. Per questo gli studiosi classificano la religione pubblica dei Greci come una forma di "naturalismo", in quanto essa richiede all’uomo non di mutare la propria natura, ossia di elevarsi al di sopra di se medesimo, ma, al contrario, di seguirla. Fare in onore degli dei ciò che è conforme alla propria natura è tutto quanto si richiede all’uomo. E come "naturalistica" fu la religione pubblica greca, così "naturalistica" fu la prima filosofia greca, e il riferimento alla "natura" rimase una costante del pensiero greco nel corso di tutto il suo sviluppo storico.

La religione pubblica non fu però sentita da tutti i Greci come soddisfacente, e per questo si svilupparono, presso cerchie ristrette, i "misteri", aventi proprie credenze specifiche (sia pure inserite nel generale quadro del politeismo) e proprie pratiche. Fra i misteri influirono sulla filosofia greca soprattutto quelli orfici.

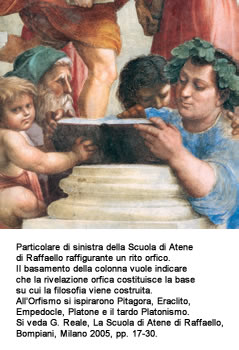

[pag.21]L’Orfismo e gli orfici derivano il loro nome dal poeta tracio Orfeo, il presunto fondatore, i cui tratti storici sono interamente ricoperti dalla nebbia del mito.

L’Orfismo è particolarmente importante perché, come gli studiosi moderni hanno riconosciuto, introduce nella civiltà greca un nuovo schema di credenze e una nuova interpretazione dell’esistenza umana. Infatti, mentre la tradizionale concezione greca, a partire da Omero, riteneva l’uomo mortale e poneva la fine totale della sua esistenza appunto con la morte, l’Orfismo proclama l’immortalità dell’anima e concepisce l’uomo secondo lo schema dualistico che contrappone il corpo all’anima.

Il nucleo delle credenze orfiche può essere riassunto come segue.

In alcune laminette orfiche trovate in alcune tombe si leggono – tra l’altro – queste parole che riassumono il nucleo centrale della dottrina: «Rallegrati, tu che hai patito la passione: questo prima non l’avevi ancora patito. Da uomo sei nato Dio»; «Felice e beatissimo, sarai Dio anziché mortale»; «Da uomo nascerai Dio perché dal divino derivi». Il che significa che il destino ultimo dell’uomo è quello di «ritornare a essere presso gli dei». Con questo nuovo schema di credenza, l’uomo vedeva per la prima volta contrapporsi in sé due principi fra loro in contrasto e in lotta: l’anima (demone) e il corpo (come tomba o luogo di espiazione dell’anima). Si incrina, così, la visione naturalistica; l’uomo comprende che alcune tendenze legate al corpo sono da reprimere, e la purificazione dell’elemento divino da quello corporeo diviene lo scopo del vivere.

Ora, si tenga presente che senza l’Orfismo non si spiegano Pitagora, Eraclito, Empedocle e, soprattutto, non si spiega una parte essenziale del pensiero di Platone e poi di tutta la tradizione che da qui deriva. Ciò significa che non si spiega una grossa parte della filosofia antica, come avremo modo di vedere meglio più avanti.

Un’ultima notazione è necessaria. I Greci non ebbero libri sacri o ritenuti frutto di divina rivelazione. Essi, di conseguenza, non ebbero una dogmatica (cioè un nucleo dottrinale) fissa e immodificabile. I poeti, come abbiamo visto, costituirono il veicolo di diffusione delle loro credenze religiose.

Inoltre (e questa è un’ulteriore conseguenza di quanto abbiamo detto), in Grecia non poté nemmeno sussistere una casta sacerdotale custode del dogma (i sacerdoti in Grecia ebbero scarsa rilevanza e scarsissimo potere, perché né ebbero [pag.22] la prerogativa di conservare i dogmi, né ebbero l’esclusiva delle offerte religiose e dell’officiatura dei sacrifici).

Questa mancanza di dogmi e di custodi dei medesimi lasciò ampia libertà al pensiero filosofico, il quale non incontrò quegli ostacoli che avrebbe trovato in paesi orientali, dove la libera speculazione avrebbe trovato resistenza e restrizioni difficilmente superabili. Perciò gli studiosi giustamente sottolineano questa circostanza favorevole alla nascita della filosofia che si verificò presso i Greci, e che, nell’antichità, non ha uguali.

◗ Le condizioni socio-politico-economiche che favorirono il sorgere della filosofia

Gli studiosi, già a partire dal XIX secolo, hanno giustamente messo l’accento anche sulla libertà politica di cui beneficiarono i Greci rispetto ai popoli orientali. L’uomo orientale era tenuto a una cieca obbedienza non solo al potere religioso ma altresì a quello politico, mentre il Greco anche a questo riguardo godette di una situazione privilegiata, perché, per primo nella storia, riuscì a darsi libere istituzioni politiche.

Nei secoli VII e VI a.C. la Grecia subì una trasformazione socio-economica considerevole. Da paese prevalentemente agricolo si trasformò, sviluppando in misura sempre crescente l’artigianato e il commercio. Fu così necessario fondare centri di smistamento che sorsero dapprima nelle colonie ioniche, in particolar modo a Mileto, e poi anche altrove.

Le città divennero fiorenti centri commerciali, e questo comportò un incremento demografico cospicuo. Il nuovo ceto di commercianti e di artigiani raggiunse a poco a poco una notevole forza economica e si oppose all’accentramento del potere politico, che era nelle mani della nobiltà terriera. Con le lotte che i Greci ingaggiarono per trasformare le vecchie forme aristocratiche di governo nelle nuove forme repubblicane, nacquero le condizioni, il senso e l’amore della libertà.

Ma c’è un fatto molto importante da rilevare, che conferma quanto ora si è detto, nel modo migliore: la filosofia nacque prima nelle colonie che non nella madrepatria – e, precisamente, prima nelle colonie d’Oriente dell’Asia_Minore (a Mileto) e subito dopo in quelle d’Occidente dell’Italia meridionale – appunto perché le colonie con la loro operosità e con i loro commerci raggiunsero per prime il benessere e, a causa della lontananza dalla madrepatria, poterono darsi libere istituzioni prima di quest’ultima.

Furono, dunque, le più favorevoli condizioni socio-politico-economiche delle colonie a permettere il sorgere e il fiorire della filosofia, la quale poi, passata nella madrepatria, raggiunse le più alte vette ad Atene, cioè proprio in quella città in cui fiorì la più grande libertà di cui i Greci abbiano goduto. La capitale della filosofia greca fu la capitale della libertà greca.

Un ultimo rilievo resta da fare. Con il costituirsi e consolidarsi della polis, cioè della città-stato, l’uomo greco non sentì più alcuna antitesi e alcun vincolo alla propria libertà; anzi, fu portato a cogliere se medesimo essenzialmente come cittadino.L’uomo venne a coincidere con il cittadino medesimo. E così lo Stato divenne e rimase fino all’età ellenistica l’orizzonte etico dell’uomo greco. I cittadini sentirono i fini dello Stato come propri fini, il bene dello Stato come il proprio bene, la grandezza dello Stato come la propria grandezza, la libertà dello Stato come la propria libertà.

Se non si tiene presente questo, non si può capire gran parte della filosofia greca, in particolare l’etica e tutta la politica dell’età classica, e poi anche i complessi rivolgimenti dell’età ellenistica.

Dopo queste precisazioni preliminari siamo in grado di affrontare la questione della definizione del concetto greco di filosofia.

Per comprendere a fondo il pensiero degli antichi si deve tenere ben presente quanto ha detto Martin_Heidegger, ossia che con i Greci la filosofia è nata grande.[pag.23]

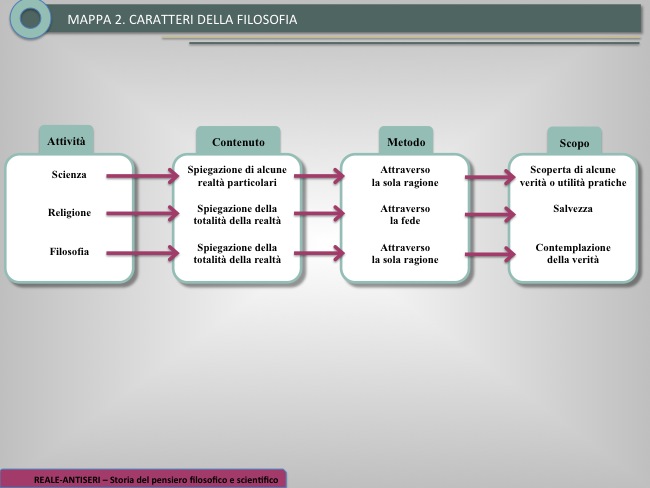

3.I caratteri essenziali della filosofia antica

◗ Concetto e fine della filosofia antica

La tradizione vuole che il creatore del termine "filo-sofia" sia stato Pitagora: cosa, questa, che, se non è storicamente sicura, è tuttavia verosimile. Il termine è stato certamente coniato da uno spirito religioso, che presupponeva come possibile solo agli dei una sofia (una "sapienza"), ossia un possesso certo e totale del vero, mentre riservava all’uomo solamente una tendenza alla sofia, un continuo avvicinarsi al vero, un amore di sapere mai appagato del tutto, donde, appunto, il nome "filo-sofia", ossia "amore di sapienza".

Che cosa intesero i Greci con questa amata e ricercata "sapienza"?

Fin dal suo primo nascere, la filosofia presentò i seguenti tre connotati, riguardanti:

- il contenuto;

- il metodo;

- lo scopo.

Per quanto concerne il contenuto, la filosofia vuole spiegare la totalità delle cose, ossia tutta quanta la realtà, senza esclusione di parti o di momenti. La filosofia si distingue pertanto dalle scienze particolari, che si chiamano così appunto perché si limitano a spiegare parti o settori della realtà, gruppi di cose o di fenomeni. E già la domanda di Talete (il primo dei filosofi) «Qual è il principio di tutte le cose?» mostra la perfetta acquisizione di questo punto. Dunque, la filosofia si propone come oggetto l’intero della realtà e dell’essere. E vedremo che l’intero della realtà e dell’essere si raggiunge scoprendo la natura del primo "principio", ossia il primo "perché" delle cose.

Per quanto concerne il metodo, la filosofia mira a essere spiegazione puramente razionale di quella totalità che ha come oggetto. Ciò che vale in filosofia è l’argomento di ragione, la motivazione logica, il logos. Non basta alla filosofia constatare, accertare dati di fatto, adunare esperienze: la filosofia deve andare oltre il fatto, oltre le esperienze, per trovare la causa [pag.24] o le cause solo con la ragione. È proprio questo il carattere che conferisce "scientificità" alla filosofia. Si dirà che tale carattere è comune anche alle altre scienze, le quali, in quanto tali, non sono mai mero accertamento empirico, ma sono sempre ricerca di cause e di ragioni; la differenza sta nel fatto che, mentre le scienze particolari sono ricerche razionali di realtà e di settori particolari, la filosofia, come si è già detto, è ricerca razionale di tutta quanta la realtà (del principio o dei principi di tutta quanta la realtà).

E, con questo, resta chiarita la differenza fra filosofia, arte e religione. Anche la grande arte e le grandi religioni mirano a cogliere il senso della totalità del reale, ma lo fanno, l’una, con il mito e la fantasia, le altre, invece, con la credenza e con la fede, mentre la filosofia cerca la spiegazione della totalità del reale appunto a livello di logos.

Lo scopo o il fine della filosofia sta nel puro desiderio di conoscere e di contemplare la verità. La filosofia greca è, insomma, disinteressato amore di verità.

Gli uomini – scrive Aristotele – nel filosofare «ricercarono il conoscere al fine di sapere e non per conseguire qualche utilità pratica». E infatti la filosofia nasce solo dopo che gli uomini hanno risolto i problemi fondamentali della sussistenza e si sono liberati delle più urgenti necessità materiali. «È evidente dunque – conclude Aristotele – che noi non ricerchiamo la filosofia per nessun vantaggio che sia estraneo a essa, e, anzi, è evidente che, come diciamo uomo libero colui che è fine a se stesso e non asservito ad altri, così questa sola, tra tutte le altre scienze, diciamo libera: essa sola è fine a se stessa.»

È fine a se stessa perché ha di mira la verità, la quale è cercata, contemplata e fruita come tale. Si capisce, quindi, l’affermazione di Aristotele «Tutte le altre scienze saranno più necessarie di questa, ma nessuna sarà superiore». Una affermazione che tutta la grecità ha fatto propria. Una riflessione si impone. La "contemplazione" che è peculiare della filosofia greca non è vacuo otium. Essa non è asservita a scopi utilitaristici, ma possiede una rilevanza morale e anche politica di prim’ordine. È evidente, infatti, che, contemplando l’intero, cambiano necessariamente tutte le prospettive usuali, muta il significato della vita dell’uomo, e una nuova gerarchia di valori si impone.

La verità contemplata infonde, insomma, una enorme energia morale e Platone, proprio sulla base di questa energia morale, vorrà costruire il suo Stato ideale. Ma questi concetti li potremo adeguatamente svolgere e chiarire solo più avanti.

Intanto, è risultata evidente l’assoluta originalità di questa creazione greca. Anche i popoli orientali ebbero una "sapienza" che tentava di interpretare il senso di tutte le cose (il senso dell’intero) e che non era asservita a scopi pragmatici. Ma tale sapienza era intrisa di rappresentazioni fantastiche e mitiche e questo la riportava nella sfera dell’arte, della poesia o della religione. Nell’aver tentato un simile approccio con l’intero, facendo uso della sola ragione (del logos) e del metodo razionale sta, in conclusione, la grande scoperta della greca "filo-sofia". Una scoperta che ha condizionato strutturalmente e in maniera irreversibile tutto l’Occidente.

I problemi fondamentali della filosofia antica

Ma – si domanderà – perché l’uomo ha sentito il bisogno di filosofare? Gli antichi rispondevano che tale bisogno si radica in maniera strutturale nella stessa natura dell’uomo: «Tutti gli uomini – scrive Aristotele – per natura aspirano al sapere». E ancora: «L’esercitare la sapienza e il conoscere sono desiderabili per se stessi dagli uomini: non è possibile, infatti, vivere da uomini senza queste cose».

E gli uomini tendono al sapere perché si sentono pieni di "stupore" o di "meraviglia". Dicono Platone e Aristotele: «Gli uomini hanno cominciato a filosofare, ora come in origine, a causa della meraviglia: mentre da principio restavano meravigliati di fronte alle difficoltà più semplici, in seguito, progredendo a poco a poco, giunsero a porre problemi sempre maggiori, come i problemi riguardanti i fenomeni della luna e quelli del sole e degli astri e poi i problemi riguardanti l’origine dell’intero universo».[pag.25]

La "meraviglia" radice della filosofia

Dunque, proprio questa "meraviglia", la quale sorge nell’uomo che si pone nei confronti del Tutto (dell’intero) e si chiede quale sia l’origine e il fondamento di esso e quale posto occupi egli stesso in questo universo, è la radice della filosofia. E se così è, la filosofia è ineliminabile e irrinunciabile, appunto perché è ineliminabile la meraviglia di fronte all’essere, così come irrinunciabile è il bisogno di soddisfare a essa. Perché c’è questo tutto? Da che cosa è sorto? Qual è la sua ragione d’essere? Sono problemi, questi, che equivalgono al seguente: perché c’è l’essere e non il nulla? E non altro che un momento particolare di questo problema generale è anche il seguente: perché c’è l’uomo? Perché io esisto?

Come è evidente, si tratta di problemi che l’uomo non può non porsi o, comunque, sono problemi che, nella misura in cui vengono rifiutati, menomano colui che li rifiuta. E sono problemi che mantengono il loro senso preciso anche dopo il trionfo delle scienze particolari moderne, perché nessuna di queste è fatta per risolverli. Le scienze rispondono solamente a domande sulla parte e non a domande sul senso del tutto.

Per queste ragioni, dunque, potremmo ripetere, con Aristotele, che non solo in origine, ma anche ora e sempre la vecchia domanda sull’intero ha senso e avrà senso fino a quando l’uomo proverà "meraviglia" di fronte all’essere delle cose e di fronte al proprio esserci.

Abbiamo detto che la filosofia vuole conoscere la totalità della realtà con metodo razionale e a scopi puramente teoretici. Ora, dal momento che la totalità della realtà non è un blocco monolitico, il problema filosofico generale ha dovuto necessariamente articolarsi in problemi più particolari, fra loro connessi secondo i modi in cui sono connesse le realtà che hanno come oggetto, che via via nel tempo sono venuti alla luce.

In un primo momento la totalità del reale fu vista come physis (natura) e come cosmo, quindi il problema filosofico per eccellenza fu il problema cosmologico. I primi filosofi, detti appunto fisici o naturalisti o cosmologi, si posero i seguenti problemi: come sorge il cosmo? Quali sono le fasi e i momenti del suo generarsi? Quali sono le originarie forze che agiscono? Con i sofisti, però, il quadro muta e ad attirare l’attenzione è la realtà dell’uomo ossia la sua natura e la sua virtù o areté: nasce così il problema morale.

Successivamente Platone dimostrerà che la realtà non è di un unico genere e che esiste una realtà intellegibile soprasensibile e trascendente. Di qui deriverà la distinzione aristotelica di una fisica, o dottrina della realtà sensibile, e di una metafisica o dottrina della realtà soprasensibile. Inoltre, si specificheranno i problemi morali e nascerà la distinzione dei problemi etici veri e propri dai problemi più squisitamente politici. Ancora con Platone e soprattutto con Aristotele verranno fissate le questioni epistemologiche e logiche che esplicitano il secondo dei caratteri peculiari della filosofia, ossia il metodo di ricerca razionale. Qual è la via che l’uomo deve seguire per giungere alla verità? Qual è l’apporto veritativo dei sensi e quale quello della ragione? Qual è la caratteristica del vero e del falso? Quali sono le forme logiche attraverso cui l’uomo pensa, giudica, ragiona? Quali sono le regole del corretto pensare? Quali sono le condizioni perché un tipo di ragionamento possa qualificarsi scientifico? In connessione con i problemi logico-epistemologici sorge anche la questione della determinazione della natura dell’arte e del bello, quindi nascono quelli che oggi chiamiamo problemi estetici, ai quali si collegano poi i temi relativi alla natura della retorica, cioè del discorso che ha di mira il convincere e l’abilità del convincere. La speculazione postaristotelica acquisirà in modo definitivo tutti questi problemi, che preferirà raggruppare in fisici, logici e morali, tuttavia apporterà una sostanziale modifica alla teoreticità pura, ossia al disinteresse pratico della filosofia. Infatti le Scuole ellenistico-romane mireranno in modo preminente a costruire l’ideale di vita del saggio, l’ideale di vita che garantisca la tranquillità dell’animo, ossia la felicità, e risolveranno i problemi fisici e logici solo in funzione di quelli morali. In realtà lo spirito puramente teoretico della filosofia non viene rinnegato, ma solo diversamente calibrato. Crollata la polis e distrutta la sua tradizionale gerarchia di valori, il filosofo chiederà alla filosofia di fornirgli una nuova piramide assiologica: ciò che il filosofo pretenderà dalla filosofia non sarà, comunque, che essa cambi gli altri e le cose, ma se stesso: chiederà alla filosofia di aiutarlo a conoscere la verità per poter vivere nella verità, per praticare l’arte del vivere, perché solamente da questo può derivare una vita felice.[pag.26]

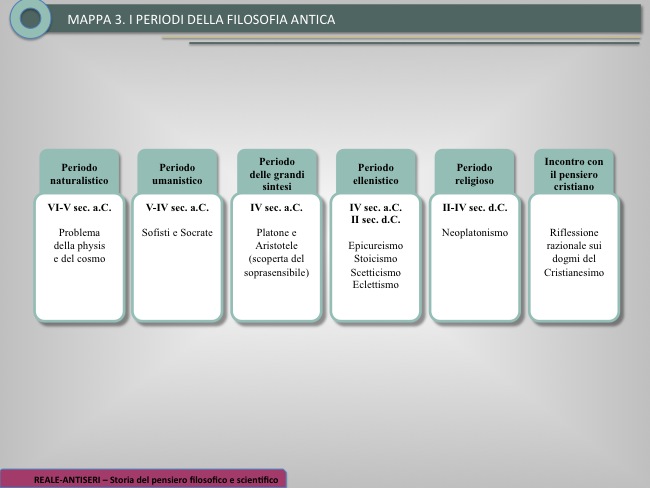

◗ I periodi della storia della filosofia antica

La filosofia antica greca e greco-romana ha una storia più che millenaria. Parte dal secolo VI a.C. e giunge fino al 529 d.C., anno in cui l’imperatore Giustiniano fece chiudere le scuole pagane e disperdere i loro seguaci. In questo arco di tempo si possono distinguere i seguenti periodi. Il periodo naturalistico, caratterizzato dal problema della physis (cioè della natura) e del cosmo, e che tra il VI e il V secolo a.C. vede succedersi gli ionici, i pitagorici, gli eleati, i pluralisti e i fisici eclettici.

Il periodo cosiddetto umanistico, che coincide, in parte, con l’ultima fase della filosofia naturalistica e con la dissoluzione della medesima e che ha come protagonisti i sofisti e soprattutto Socrate, il quale per la prima volta cerca di determinare l’essenza dell’uomo.

Il momento delle grandi sintesi di Platone e di Aristotele, che coincide con il secolo IV a.C. e risulta caratterizzato soprattutto dalla scoperta del soprasensibile e dalla organica formulazione dei vari problemi della filosofia.

Segue il periodo caratterizzato dalle Scuole ellenistiche, che va dalla conquista di Alessandro_Magno alla fine dell’era pagana, e che vede, oltre alla fioritura del Cinismo, il sorgere dei grandi movimenti dell’Epicureismo, dello Stoicismo, dello Scetticismo e il successivo diffondersi dell’Eclettismo.

Il periodo religioso del pensiero antico-pagano si svolge ormai quasi per intero in epoca cristiana ed è caratterizzato soprattutto da una grandiosa rinascita del Platonismo, che culminerà con il movimento neoplatonico. Il rifiorire delle altre scuole sarà condizionato in vario modo dal Platonismo medesimo. In questo periodo nasce e si sviluppa il pensiero cristiano, che tenta di formulare razionalmente il dogma della nuova religione e di definirlo alla luce della ragione con categorie derivate dai filosofi greci. Questo momento del pensiero antico non costituisce, però, un coronamento del pensiero dei Greci, ma segna, piuttosto, la messa in crisi e il superamento del loro modo di pensare e, così, prepara la civiltà medioevale e le basi di quello che sarà il pensiero cristiano "europeo".