[pag.52]

1.Senofane di Colofone

◗ Un pensatore indipendente

Senofane nacque nella ionica Colofone intorno al 570 a.C. Verso i venticinque anni emigrò nelle colonie italiche, in Sicilia e in Italia meridionale, e continuò a viaggiare senza fissa dimora fino a tardissima età, cantando come aedo le proprie composizioni poetiche, di cui ci sono pervenuti alcuni frammenti.

La tradizione, basandosi su scorrette interpretazioni di alcune antiche testimonianze, ha considerato Senofane quale fondatore della Scuola di Elea . Per contro, egli stesso ci dice di essere ancora girovago senza una fissa dimora all’età di ben novantadue anni. Inoltre, la sua problematica è di carattere teologico e cosmologico, mentre gli eleati, come vedremo, si dedicarono a una problematica ontologica. Pertanto, giustamente, oggi si considera Senofane un pensatore indipendente, avente solo alcune affinità molto generiche con gli eleati, ma certamente non legato alla fondazione della scuola di Elea .

◗ Critica alla concezione tradizionale degli dei

Il tema centrale sviluppato nei carmi di Senofane è costituito soprattutto dalla critica di quella concezione degli dei che era stata fissata da Omero ed Esiodo in modo paradigmatico e che era propria della religione pubblica e dell’uomo greco in generale. Senofane individua l’errore di fondo da cui scaturiscono le assurdità connesse all’antropomorfismo, come attribuire agli dei forme esteriori, caratteristiche psicologiche e passioni uguali o del tutto analoghe a quelle degli uomini, solo quantitativamente più cospicue, ma non qualitativamente differenti.

A questa concezione Senofane acutamente obietta che, se gli animali avessero mani e potessero effigiare degli dei, li farebbero in forma di animali; così come gli Etiopi, che sono neri e camusi, rappresentano i loro dei neri e camusi, e i Traci, che hanno occhi azzurri e capelli rossi, rappresentano i loro dei con tali caratteri. Ma – e questo è ancora più grave – l’uomo tende ad attribuire agli dei tutto ciò che egli stesso fa, non solo nel bene, ma anche nel male: e questo è assurdo. Così viene contestata, nel modo più radicale, la credibilità non solo degli dei tradizionali, ma anche dei loro conclamati cantori. I grandi poeti, sui quali i Greci si erano tradizionalmente formati spiritualmente, sono dichiarati banditori di menzogne.

Analogamente Senofane critica le spiegazioni mitiche dei fenomeni naturali che, come sappiamo, erano attribuiti agli dei. Ad esempio, l’arcobaleno, che era identificato con la dea Iride, viene spiegato razionalmente come «una nube, purpurea, violacea, verde a vedersi».

[pag.53]

A breve distanza dalla sua nascita, la filosofia mostra così tutta la sua potente carica innovatrice, squarciando credenze secolari ritenute saldissime, solo perché radicate nel modo di pensare e di sentire tipicamente ellenico, e ne contesta qualsiasi validità. Dopo le critiche di Senofane, l’uomo occidentale non potrà più concepire il divino secondo forme umane. Ma se le categorie di cui disponeva Senofane erano sufficienti per far crollare la concezione antropomorfica degli dei, erano invece insufficienti per determinare il concetto di Dio da un punto di vista ontologico. Dopo aver negato che Dio possa essere concepito in forma di uomo, Senofane afferma che Dio è il cosmo, ossia «è uno, Dio, sommo fra gli dei e gli uomini, né per figura né per pensiero simile agli uomini». Dunque, il Dio-uno di cui parla Senofane è il Dio-cosmo, che non esclude affatto, ma anzi ammette altri dei o enti divini. Si capiscono così anche altre affermazioni del filosofo sul dio: «Tutto intero vede, tutto intero pensa, tutto intero ode. […] Ma, immune da fatica, con la volontà del pensiero tutto fa vibrare».

◗ Terra e acqua come principi

Non contrastano con questa visione le informazioni degli antichi che ci dicono che Senofane pose come “principio” la terra, né le sue precise affermazioni: «Tutto nasce dalla terra e tutto nella terra finisce»; «Terra e acqua sono tutte le cose che nascono e crescono».

Infatti queste affermazioni non si riferiscono al cosmo intero, il quale non nasce, non muore e non diviene, ma alla sfera della nostra Terra; Senofane si preoccupò anche di mostrare le sue teorie con osservazioni rigorosamente scientifiche, additando la presenza di fossili marini sulle montagne, segno, questo, che lì ci fu un tempo acqua oltre che terra.

2.Gli eleati e la scoperta dell’essere

◗ Parmenide e il poema sull’essere

Parmenide nacque a Elea (oggi Velia, fra Punta Licosa e Capo Palinuro) nella seconda metà del secolo VI a.C. e morì verso la metà del V secolo a.C. A Elea egli fondò la sua Scuola detta appunto eleatica, destinata ad avere un influsso assai grande sul pensiero greco. Fu avviato alla filosofia dal pitagorico Aminia. Ci viene riferito che fu attivo politico e che diede buone leggi alla sua città. Del suo poema Sulla natura ci sono giunti integralmente il prologo, quasi tutta la prima parte e frammenti della seconda.

Parmenide si presenta, nell’ambito della filosofia della physis, come un radicale innovatore e in un certo senso come un pensatore rivoluzionario. Infatti, con lui la cosmologia riceve un profondo e benefico scuotimento dal punto di vista concettuale e si trasforma in ontologia (teoria dell’essere).

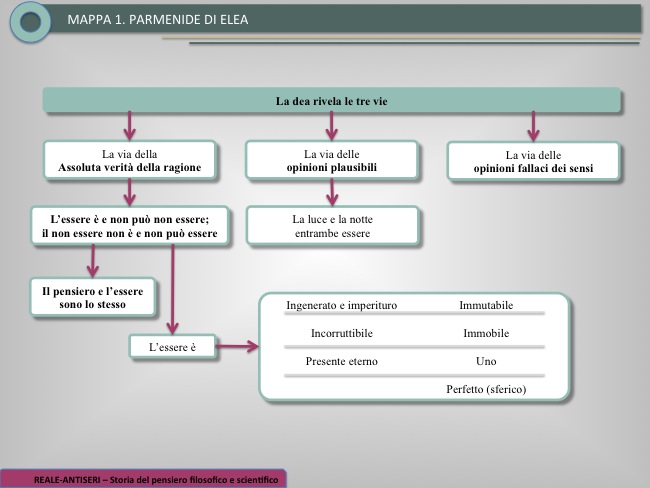

Parmenide affida il racconto del suo pensiero a una dea, immaginata come dea rivelatrice di tutta la verità, che gli indica tre possibili vie della ricerca:

- quella della assoluta verità;

- quella delle opinioni fallaci (la doxa fallace), ossia quella della falsità e dell’errore;

- infine, una via che si potrebbe chiamare dell’opinione plausibile (la doxa plausibile).

[pag.54]

Il grande principio esposto da Parmenide, che è il principio stesso della verità (il «solido cuore della verità ben rotonda»), è: l’essere è e non può non essere; il non essere non è e non può in alcun modo essere.

“Essere” e “non essere” sono dunque intesi nel significato integrale e univoco: l’essere è il puro positivo e il non essere è il puro negativo, l’uno è l’assoluto contraddittorio dell’altro.

Parmenide giustifica questa tesi con un’argomentazione molto semplice: tutto ciò che uno pensa e dice è. Non si può pensare (e quindi dire) se non pensando (e quindi dicendo) ciò che è. Pensare il nulla significa non pensare affatto, e dire il nulla significa non dire nulla. Perciò il nulla è impensabile e indicibile. Quindi pensare ed essere coincidono: «Lo stesso è pensare ed essere».

Da tempo gli interpreti hanno indicato in tale principio parmenideo la prima grandiosa formulazione del principio di non contraddizione, ossia di quel principio che afferma l’impossibilità che i contraddittori coesistano a un tempo. E i due supremi contraddittori sono, appunto, “essere” e “non essere”; se c’è l’essere, è necessario che non ci sia il non essere. Parmenide scopre il principio soprattutto nella sua valenza ontologica; successivamente esso verrà studiato anche nelle sue accezioni logiche, gnoseologiche e linguistiche, e costituirà il principale caposaldo di tutta la logica dell’Occidente.

A partire da questo significato integrale e univoco con cui Parmenide intende essere e non essere, e quindi dal principio di non contraddizione, ben si comprendono gli attributi strutturali dell’essere, che, nel poema, vengono via via dedotti con una logica ferrea e con una lucidità assolutamente sorprendente, al punto che ancora Platone ne sentiva il fascino, tanto da denominare il nostro filosofo «venerando e terribile».

[pag.55]

Se la via della verità è la via della ragione (il sentiero del giorno), la via dell’errore è sostanzialmente quella dei sensi (il sentiero della notte). Infatti sono i nostri sensi che parrebbero attestare il non essere, nella misura in cui sembrano attestare l’esistenza del nascere e del morire, del movimento e del divenire.

Perciò la dea esorta Parmenide a non lasciarsi ingannare dai sensi e dalla abitudine che essi creano e a contrapporre ai sensi la ragione e il suo principio: «Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero, / né l’abitudine nata da molte esperienze umane su questa via ti forzi a usare l’occhio che non vede, l’orecchio che rimbomba / e la lingua: ma con il pensiero giudica la prova con le molteplici confutazioni / che ti è stata fornita. Una sola via resta al discorso: / che l’essere è».

È evidente che sulla via dell’errore cammina non solo chi espressamente dice “il non essere è”, ma anche chi crede di poter ammettere, insieme, essere e non essere e chi crede che le cose passino dall’essere al non essere e viceversa. Insomma: la via dell’errore riassume tutte le posizioni di coloro che in qualsivoglia modo ammettono espressamente o fanno ragionamenti che implicano il non essere che, come abbiamo visto, non è, perché impensabile e indicibile.

Ma la dea parla anche di una terza via, quella delle apparenze plausibili. Parmenide, insomma, dovette riconoscere la liceità di un certo tipo di discorso che cercasse di dar conto dei fenomeni e delle apparenze delle cose, a patto che esso non andasse contro il grande principio di non contraddizione e non ammettesse, insieme, essere e non essere. Si intuisce, pertanto, come nella seconda parte del poema (purtroppo in gran parte andata perduta) la dea esponesse compiutamente “l’ordinamento del mondo come appare”.

Ma come è possibile dar conto dei fenomeni, in maniera plausibile, senza contravvenire al grande principio?

Le tradizionali cosmogonie erano state costruite facendo leva sulla dinamica degli opposti, e di questi uno era stato concepito come positivo e come essere, l’altro come negativo e come non essere. Ora, secondo Parmenide, l’errore sta nel non aver capito che gli opposti devono pensarsi come inclusi nella superiore unità dell’essere: gli opposti sono ambedue “essere”. E così Parmenide tenta una deduzione dei fenomeni, partendo dalla coppia di opposti “luce” e “notte”, dichiarando tuttavia che «con nessuna delle due c’è il nulla», ossia che ambedue sono essere.

I frammenti pervenutici sono troppo scarsi per poter ricostruire le linee di questa deduzione del mondo dei fenomeni. Tuttavia è chiaro che in essa, come era eliminato il non essere, così era eliminata la morte, che è una forma di non essere.

Sappiamo, in effetti, che Parmenide attribuiva sensibilità al cadavere e precisamente «sensibilità per il freddo, per il silenzio e per gli elementi contrari». Il che significa che il cadavere non è, in realtà, tale. L’oscura “notte” (il freddo) in cui si risolve il cadavere non è il non essere ossia il nulla, e, perciò, il cadavere permane nell’essere, e, in qualche modo, continua a sentire e dunque a vivere.

È però evidente che questo tentativo era destinato a urtare contro insuperabili aporie (cioè problemi). Una volta riconosciute come “essere”, luce e notte (e in genere gli opposti) dovevano perdere qualsiasi carattere differenziante e diventare identiche, appunto perché ambedue sono essere, e l’essere è “tutto identico”. L’essere parmenideo non ammette differenziazioni né quantitative né qualitative. E così, in quanto assorbiti nell’essere, i fenomeni risultavano svuotati di tutta la loro ricchezza e immobilizzati nella fissità dell’essere.

Dunque, il grande principio di Parmenide, così come era stato da lui formulato, salvava l’essere, ma non i fenomeni. E questo risulterà ancor più chiaro nelle ulteriori deduzioni dei discepoli.

◗ Zenone e la nascita della dialettica

Zenone, nato a Elea tra la fine del VI e l’inizio del V secolo a.C., fu uomo di natura singolare tanto nella dottrina quanto nella vita. Battendosi a favore della libertà contro un tiranno, venne imprigionato. Messo alla tortura per fargli confessare i nomi dei compagni con cui aveva ordito il complotto, si tagliò la lingua coi denti e la sputò in faccia al tiranno. Una variante della tradizione dice, invece, che egli denunciò i più fedeli sostenitori del tiranno, e che, in questo modo, li fece eliminare per mano stessa del tiranno, il quale, così, si autoisolò e si autosconfisse. Questa narrazione rispecchia il procedimento dialettico che Zenone seguì in filosofia. Della sua opera in prosa Sulla natura ci sono giunti solamente alcuni frammenti e testimonianze.

Le teorie di Parmenide suscitarono vivaci polemiche per il loro carattere paradossale. Gli avversari dovettero attaccarle soprattutto nei punti che più clamorosamente contrastavano con i dati dell’esperienza, quali la negazione del divenire e del movimento e anche la negazione, più implicita ma effettiva, del molteplice.

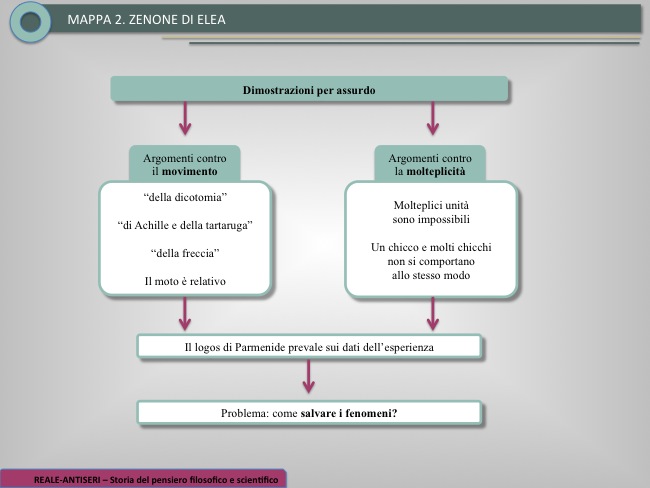

Fu compito di Zenone difendere la dottrina del maestro e affrontare le confutazioni degli avversari e i tentativi di metterlo in ridicolo. Le argomentazioni usate da Zenone erano tese a dimostrare che le conseguenze derivanti dagli argomenti addotti per confutare Parmenide erano ancora più contraddittorie [pag.57] e ridicole delle tesi che miravano a confutare. Zenone, cioè, scoprì la confutazione della confutazione, ossia la dimostrazione per assurdo. Mostrando l’assurdità in cui cadono le tesi opposte all’Eleatismo, egli difendeva l’Eleatismo medesimo. Zenone diede in questo modo origine al metodo della dialettica, e lo usò con una tale abilità da meravigliare gli antichi. I suoi argomenti più noti sono quelli contro il movimento e la molteplicità. Incominciamo dai primi.

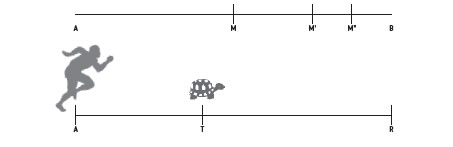

Gli avversari di Parmenide sostenevano che un corpo possa, muovendo da un punto di partenza, giungere a un termine stabilito. Zenone, con la sua argomentazione, confuta questa teoria: infatti, tale corpo, dice Zenone, prima di raggiungere la meta, dovrebbe percorrere la metà della strada che deve percorrere e, prima ancora, la metà della metà e, quindi, la metà della metà della metà, e così via, all’infinito (la metà della metà della metà… non perviene mai allo zero). Matematicamente, questa distanza è esprimibile come la somma di infiniti segmenti che sono l’uno la metà dell’altro e le cui misure formano una progressione geometrica di ragione 1/2. Dunque se l’unità di misura è il segmento AB di valore 1 (cioè l’intero) avremmo che 1 = 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 … all’infinito. È questo il primo argomento, detto “della dicotomia”.

Non meno famoso è quello “di Achille e della tartaruga”, che dimostra come Achille, noto per essere “il piè veloce”, non potrà mai raggiungere la tartaruga, nota per essere lentissima. Infatti, se si ammettesse l’opposto, si ripresenterebbero le identiche difficoltà viste nel precedente argomento.

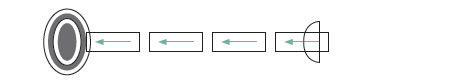

Un terzo argomento, detto “della freccia”, dimostrava che una freccia scoccata dall’arco, che l’opinione crede essere in movimento, in realtà è ferma. Infatti, in ciascuno degli istanti in cui è divisibile il tempo del volo, la freccia occupa uno spazio identico; ma ciò che occupa uno spazio identico è in riposo; allora, se la freccia è in riposo in ciascuno degli istanti, lo deve essere anche nella totalità (nella somma) di tutti gli istanti.

Un quarto argomento detto “dello stadio” tendeva a dimostrare che la velocità, considerata come una delle proprietà essenziali del movimento, non è qualcosa di oggettivo, ma di relativo, e che, quindi, è relativo e non oggettivo anche il movimento di cui è proprietà essenziale.

Non meno famosi furono i suoi argomenti usati per dimostrare l’impossibilità che l’essere sia molteplice, ossia che esista una molteplicità di esseri. Per la maggior parte dei casi, questi argomenti tendevano a dimostrare che, per esserci la molteplicità, dovrebbero esserci molte unità (dato che la molteplicità è appunto molteplicità di uni tà). Ma il ragionamento dimostra (contro l’esperienza e i dati fenomenici) che tali unità sono impensabili, perché comportano insuperabili contraddizioni, e dunque, sono assurde e non possono quindi esistere. Ecco, ad [pag.58] esempio, uno degli argomenti che dimostra in che senso siano assurde queste unità che dovrebbero costituire il molteplice: «Se gli esseri sono molteplici, è necessario che essi siano tanti quanti sono e non di più e neppure di meno; orbene, se essi sono tanti quanti sono, devono essere finiti; ma se sono molteplici, gli esseri sono anche infiniti; infatti tra l’uno e l’altro di questi esseri ci saranno sempre di mezzo altri esseri, e fra l’uno e l’altro di questi ce ne saranno altri ancora [perché è sempre divisibile all’infinito qualunque cosa estesa stia tra una data cosa e un’altra]; e così gli esseri sono infiniti».

Un altro argomento negava la molteplicità basandosi sul contraddittorio comportamento che hanno molte cose insieme rispetto a ciascuna di esse (o parte di ciascuna). Ad esempio, molti chicchi, cadendo, fanno rumore, mentre un chicco solo (o una parte di esso) non lo fa. Ma, se l’attestazione dell’esperienza fosse veritiera, non potrebbero sussistere siffatte contraddizioni e un chicco dovrebbe far rumore (con la debita proporzione) come lo fanno molti chicchi. Ben lungi dall’essere vacui sofismi, questi argomenti costituiscono potenti impennate del logos, che cerca di contestare la stessa esperienza, proclamando l’onnipotenza della propria legge.

◗ Melisso di Samo e la conclusione dell’Eleatismo

Melisso nacque a Samo fra la fine del VI secolo e i primi anni del V a.C. Fu esperto uomo di mare e abile politico. Nel 442 a.C., nominato stratega dai concittadini, sconfisse la flotta di Pericle. Scrisse un trattato Sulla natura o sull’essere, di cui ci sono pervenuti alcuni frammenti.

Parmenide lasciò poeticamente indeterminati alcuni attributi dell’essere, e soprattutto ne lasciò altri semplicemente affermati e non dedotti, oppure solo imperfettamente dedotti; e fece perfino qualche affermazione in contrasto con i principi del sistema (come, ad esempio, quella della finitudine e della forma sferica dell’essere). Zenone – come abbiamo visto – si limitò a una difesa indiretta, a un rincalzo della dottrina, riducendo all’assurdo le tesi degli avversari. Melisso sistemò in una prosa chiara e procedendo con rigore deduttivo la dottrina eleatica, e la corresse altresì in alcuni punti. In primo luogo, affermò che l’essere deve essere “infinito” (e non, invece, finito come diceva Parmenide ), perché non ha limiti né temporali né spaziali, e perché, se fosse finito, dovrebbe confinare con un vuoto e, quindi, con un non essere, il che è impossibile. E, in quanto infinito, l’essere è necessariamente anche uno; «infatti, se fossero due, non potrebbero essere infiniti, ma uno dovrebbe avere un limite nell’altro».

Melisso qualifica inoltre questo uno-infinito come incorporeo, non nel senso di immateriale, ma nel senso che è privo di qualsiasi figura che determina i corpi. Non può, quindi, avere neppure la perfetta figura della sfera, come voleva Parmenide (il concetto di incorporeo nel senso di immateriale nascerà solo con Platone).

Un secondo punto in cui Melisso corresse Parmenide consiste nella totale eliminazione della sfera dell’opinione, con un ragionamento di notevole arditezza speculativa.

Così l’Eleatismo finisce con l’affermazione di un Essere eterno, infinito, uno, uguale, immutabile, immobile, incorporeo (nel senso precisato), e con la esplicita e categorica negazione del molteplice, e, quindi, con la negazione del diritto dei fenomeni alla pretesa di un riconoscimento veritativo. Ma è chiaro che solo un essere privilegiato (Dio) potrebbe essere tale quale l’Eleatismo lo esige; ma non tutto l’essere.

Aristotele ha rimproverato agli eleati di rasentare la follia, ossia di aver esaltato la ragione e di averla portata a uno stato di ebbrezza tale da non voler intendere e da non voler riconoscere null’altro se non se medesima e la propria legge. Ma se questo è senza dubbio vero, è altrettanto vero che il più cospicuo sforzo della speculazione successiva, dai pluralisti a PlatoneAristotele stesso, consisterà proprio nel cercare di porre riparo a questa “ebbrezza” o “follia” della ragione, cercando di riconoscere alla ragione le sue ragioni, ma a un tempo cercando di riconoscere le proprie ragioni anche all’esperienza. Si trattava, insomma, di salvare il principio di Parmenide, ma di salvare, a un tempo, anche i fenomeni.