[pag.140]

1.Come nacquero il medico e la medicina

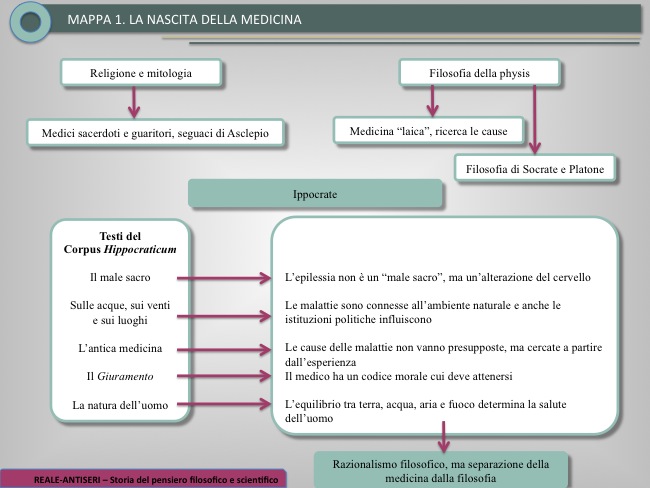

◗ Dai medici sacerdoti di Asclepio ai medici “laici”

La più antica pratica medica era esercitata dai sacerdoti. La mitologia vuole che sia stato il centauro Chirone a insegnare agli uomini l’arte di curare i mali. Di Chirone, sempre secondo la mitologia, fu discepolo Asclepio, considerato figlio di Numi e quindi divinizzato a sua volta. I suoi appellativi furono “medico”, “salvatore” e suo simbolo fu il serpente. Di conseguenza, molti templi a lui dedicati vennero eretti in luoghi salubri e in posizioni particolarmente favorevoli, e proliferarono riti e culti nel suo nome. I malati venivano portati ai templi e “curati” mediante pratiche o riti magico-religiosi.

Ma, a poco a poco, accanto ai sacerdoti di Asclepio, apparvero anche medici “laici”, che si distinguevano dai primi per una specifica preparazione. Essi esercitavano la loro arte in botteghe e in dimore fisse oppure viaggiando (medici ambulanti). Per la loro preparazione sorsero scuole, accanto ai templi di Asclepio, dove convenivano i malati ed era possibile quindi il contatto con il maggior numero e la maggior varietà di casi patologici.

Si capisce, pertanto, come il nome di Asclepiadi sia stato usato a lungo per indicare non solo i sacerdoti di Asclepio, ma anche tutti coloro che praticavano l’arte di risanare i mali che era propria del dio Asclepio, ossia tutti i medici.

Le più famose scuole mediche dell’antichità sorsero a Crotone (dove fu celebre Alcmeone, seguace della setta dei pitagorici), a Cirene, a Rodi, a Cnido e a Cos ; è soprattutto qui che la medicina si elevò al più alto livello, in particolare per merito di Ippocrate che, sfruttando i risultati delle esperienze delle precedenti generazioni di medici, seppe dare alla medicina la statura di “scienza”, ossia di conoscenza perseguita con un preciso metodo.

◗ Genesi della medicina scientifica

Da quanto abbiamo detto è chiaro che la scienza medica non nacque dalle pratiche degli Asclepiadi, sacerdoti guaritori, bensì dall’esperienza e dalle indagini dei medici delle scuole di medicina annesse ai templi, i quali, a poco a poco, presero le distanze dai primi fino a rompere decisamente tutti i legami e a definire concettualmente la propria identità specifica.

Ma per comprendere come ciò sia stato possibile e, quindi, come anche la medicina scientifica sia stata una creazione dei Greci, è necessario richiamare alcuni fatti molto importanti.

[pag.141]

Nel Novecento è stato scoperto un papiro contenente una trattazione di medicina, la quale prova come gli Egizi fossero già pervenuti a uno stadio piuttosto avanzato nell’elaborazione del materiale medico, con l’indicazione di alcune regole e di alcuni nessi di causa ed effetto; cosicché si deve ormai convenire che l’antecedente della medicina greca si trova in Egitto . Ma, appunto, si tratta solamente di un “antecedente”, che sta alla medicina greca nel medesimo rapporto in cui le scoperte matematico-geometriche egizie stanno alla creazione della scienza dei numeri e della geometria ellenica, di cui già abbiamo fatto cenno e su cui torneremo fra poco.

È stata la mentalità scientifica creata dalla filosofia della physis a rendere possibile il costituirsi della medicina come scienza. Agli influssi della filosofia dei fisici va aggiunta, altresì, una particolare scaltrezza argomentativa desunta anche dai sofisti, ben visibile in alcuni trattati ippocratici.

In conclusione, anche per la medicina si verifica questo fenomeno di importanza fondamentale per capire il pensiero occidentale: è nell’ambito della mentalità filosofica, ossia nell’ambito del razionalismo eziologico da essa creato, che la scienza medica (così come le altre scienze) ha potuto nascere, autodefinirsi e svilupparsi.[pag.142]

2.Ippocrate e il Corpus Hippocraticum

◗ Ippocrate, fondatore della scienza medica

Ippocrate può essere considerato l’“eroe fondatore” della medicina scientifica, anche se purtroppo non possediamo molte informazioni sulla sua vita. Pare che egli sia vissuto nella seconda metà del V secolo e nei primi decenni del IV a.C.(qualcuno congetturalmente propone le date 460-370 a.C.). Ippocrate fu il capo della Scuola di Cos e insegnò medicina ad Atene, dove già Platone e Aristotele lo considerarono come il paradigma del grande medico. Anzi, egli divenne così famoso, che l’antichità ci ha tramandato sotto il suo nome non solo le sue opere e quelle della sua scuola, ma anche tutte le opere di medicina del V e IV secolo a.C. Nacque così quello che è oggi noto come Corpus Hippocraticum, costituito da oltre cinquanta trattati, che rappresenta la più imponente documentazione antica di carattere scientifico che ci sia pervenuta. I libri che si possono attribuire con un certo margine di probabilità a Ippocrate, o che comunque possono ritenersi specchio del suo pensiero, sono L’antica medicina, una sorta di manifesto proclamante l’autonomia dell’arte medica; Il male sacro, una polemica contro la mentalità della medicina magico-religiosa; Il prognostico, ossia la scoperta della dimensione essenziale della scienza medica; Sulle acque, sui venti e sui luoghi, in cui si evidenziano i legami fra malattie e ambiente; le Epidemie, che sono una formidabile raccolta di casi clinici; i famosi Aforismi e il celeberrimo Giuramento, di cui diremo più avanti.

Poiché la creazione della medicina ippocratica segna l’ingresso nell’area del sapere scientifico di una nuova scienza, e poiché Socrate e Platone sono da essa largamente influenzati, parleremo più dettagliatamente dei capolavori del Corpus Hippocraticum. Scrive, a questo riguardo, Werner Jaeger (filologo tedesco del XX secolo): «Non si esagera dicendo che la scienza etica di Socrate, che nei dialoghi platonici occupa il centro della disputa, non sarebbe stata pensabile senza il modello della medicina, a cui Socrate così spesso si richiama. Questa le è affine più di ogni altro ramo tra quelli allora noti della conoscenza umana, matematica e scienze naturali comprese».

Vediamo, dunque, alcune delle più famose idee ippocratiche (la traduzione dei passi che riportiamo è tratta da Opere di Ippocrate, tr.it. a cura di M. Vegetti, Utet, Torino 1965).

◗ Il “male sacro” e la riduzione di tutti i fenomeni morbosi a una medesima dimensione

Nell’antichità, l’epilessia era considerato il “male sacro” in quanto era giudicata l’effetto di cause non naturali, conseguenza di un intervento divino. Nel lucidissimo scritto che porta questo titolo, Ippocrate dimostra la seguente tesi in maniera esemplare.

[pag.143]

Il potente razionalismo di quest’opera risulta di particolarissimo rilievo dato che Ippocrate, che non era affatto ateo, mostra di avere perfettamente compreso l’importanza del divino, e proprio su queste basi sostiene l’impossibilità di mescolare il divino con le cause delle malattie in modo assurdo. Le cause di tutte le malattie appartengono a una unica e identica dimensione. Egli scrive: «Io non credo che il corpo dell’uomo possa essere contaminato da un dio, il più corruttibile dal più sacro: ma se anche accade che esso sia contaminato o in qualche modo offeso da un agente esterno, da un dio sarà comunque purificato e santificato piuttosto che contaminato. È certo il divino che ci purifica e ci santifica e ci monda dai nostri gravissimi ed empi errori: e noi stessi tracciamo i confini dei templi e dei recinti degli dei, perché nessuno li valichi che non sia puro, ed entrando ci aspergiamo, non già perché stiamo per contaminarci, bensì per mondarci, se già da prima rechiamo su di noi qualche macchia».

Qual è, allora, la causa dell’epilessia? È un’alterazione del cervello, derivante dalle stesse cause razionali da cui tutte le altre alterazioni morbose derivano, una “aggiunzione” o “sottrazione” di secco e umido, caldo e freddo, ecc. Pertanto, conclude Ippocrate, chi «sa determinare negli uomini, mediante il regime, il secco e l’umido, il freddo e il caldo, costui può anche curare questo male, se riesce a comprendere il momento opportuno per un buon trattamento, senza alcuna purificazione o magia».

◗ Le malattie, l’uomo e l’ambiente

Il trattato Sulle acque, sui venti e sui luoghi è fra i più straordinari del Corpus Hippocraticum e il lettore di oggi non può non rimanere stupefatto dalla “modernità” di alcune vedute espresse qui.

Due sono le tesi di fondo.

◗ Il manifesto della medicina ippocratica: L’antica medicina

Abbiamo detto sopra che la medicina è largamente debitrice alla filosofia. Ma ora è necessario precisare ulteriormente questo asserto. La medicina, che è sorta nel contesto dello schema generale di razionalità instaurato dalla filosofia, ha ben presto dovuto prendere le distanze dalla filosofia medesima per non esserne riassorbita. Infatti la scuola medica italica aveva fatto uso [pag.144] dei quattro elementi empedoclei (acqua, aria, terra, fuoco) per spiegare salute e malattia, vita e morte, cadendo in un dogmatismo che dimenticava la concreta esperienza e che Ippocrate ritiene deleterio. L’antica medicina è la denuncia di questo dogmatismo e la rivendicazione alla medicina di uno statuto antidogmatico, di indipendenza dalla filosofia di Empedocle. Scrive Ippocrate : «Quanti si sono accinti a parlare o a scrivere di medicina, fondando il proprio discorso su un postulato, il caldo o il freddo o l’umido o il secco o quale altro abbiano scelto, troppo semplificando la causa originaria delle malattie e della morte degli uomini, a tutti i casi attribuendo la medesima causa, perché si basano su uno o due postulati, costoro sono palesemente in errore».

Ippocrate non nega che questi fattori entrino nella produzione delle malattie e della salute; anzi, è convinto che vi entrino in modo molto vario e articolato, perché tutto nella natura è mescolato insieme (e si noti come abilmente Ippocrate si avvalga del postulato di Anassagora, secondo il quale tutto è in tutto, proprio per sconfiggere i postulati di Empedocle ). La conoscenza medica è precisa e rigorosa conoscenza della dieta conveniente e della giusta misura della medesima. Questa precisione non può derivare da criteri astratti o ipotetici, ma solo dalla concreta esperienza, «dalla sensazione del corpo» (par di udire una eco di Protagora!).

Il discorso medico, dunque, dovrà vertere non intorno all’essenza dell’uomo in generale, sulle cause della sua comparsa, e simili bensì sul che cosa è l’uomo in quanto concreto essere fisico che ha rapporto con ciò che mangia, con ciò che beve, con il suo specifico regime di vita, e simili.

Le Epidemie (cioè “visite”) mostrano in concreto quella scrupolosità che Ippocrate esigeva dall’arte medica e il metodo della positiva empiria in atto, come sistematica e ordinata descrizione di varie malattie, su cui soltanto poteva fondarsi l’arte medica.

Questa imponente opera è tutta percorsa da quello spirito che, come è stato giustamente notato, è condensato nel principio con cui si apre la celebre raccolta degli Aforismi: «La vita è breve, l’arte è lunga, l’occasione fuggevole, l’esperimento rischioso, il giudizio difficile».

Ricordiamo, infine, che Ippocrate codificò la “prognosi” che, come è stato notato, rappresenta nel contesto ippocratico «una sintesi di passato, presente e futuro»: solo nell’arco della visione del passato, del presente e del futuro del malato, il medico può progettare la perfetta terapia.

◗ Il Giuramento di Ippocrate

Ippocrate e la sua scuola non si limitarono a dare alla medicina lo statuto teoretico di scienza, ma giunsero a determinare con una lucidità veramente impressionante anche la statura etica del medico, l’ethos o identità morale che lo deve caratterizzare. A parte lo sfondo sociale ben visibile nel comportamento espressamente tematizzato (la scienza medica anticamente si tramandava di padre in figlio, rapporto cui Ippocrate assimila quello tra maestro e discepolo), il senso del giuramento si riassume nella semplice proposizione che, in termini moderni, potremmo esprimere così: medico, ricordati che il malato non è una cosa, o un mezzo, ma un fine, un valore, e quindi comportati di conseguenza.

Ecco il Giuramento per intero: «Giuro su Apollo medico e su Asclepio e su Igea e su Panacea e su gli dei tutti e le dee, chiamandoli a testimoni, di tener fede [pag.145] secondo le mie forze e il mio giudizio a questo giuramento e a questo patto scritto. Riterrò chi mi ha insegnato quest’arte pari ai miei stessi genitori, e metterò i miei beni in comune con lui, e quando ne abbia bisogno lo ripagherò del mio debito e i suoi discendenti considererò alla stregua di miei fratelli, e insegnerò loro quest’arte, se desiderano apprenderla, senza compensi né impegni scritti; trasmetterò gli insegnamenti scritti e verbali e ogni altra parte del sapere ai miei figli così come ai figli del mio maestro e agli allievi che hanno sottoscritto il patto e giurato secondo l’uso medicale, ma a nessun altro. Mi varrò del regime per aiutare i malati secondo le mie forze e il mio giudizio, ma mi asterrò dal recar danno e ingiustizia. Non darò a nessuno alcun farmaco mortale neppure se richiestone, né mai proporrò un tale consiglio: ugualmente non darò alle donne pessari per provocare l’aborto. Preserverò pura e santa la mia vita e la mia arte. Non opererò neppure chi soffre di mal della pietra, ma lascerò il posto a uomini esperti di questa pratica. In quante case entrerò, andrò per aiutare i malati, astenendomi dal recar volontariamente ingiustizia e danno, e specialmente da ogni atto di libidine sui corpi di donne e uomini, liberi o schiavi. E quanto vedrò e udirò esercitando la mia professione, e anche al di fuori di essa nei miei rapporti con gli uomini, se mai non debba essere divulgato attorno, lo tacerò ritenendolo alla stregua di un sacro segreto. Se dunque terrò fede a questo giuramento e non vi verrò meno, mi sia dato godere il meglio della vita e dell’arte, tenuto da tutti e per sempre in onore. Se invece sarò trasgressore e spergiuro, mi incolga il contrario di ciò».

Forse non tutti sanno che ancor oggi i medici recitano il Giuramento di Ippocrate . Tanto ai Greci deve la civiltà occidentale.

◗ Il trattato La natura dell’uomo e la dottrina dei quattro umori

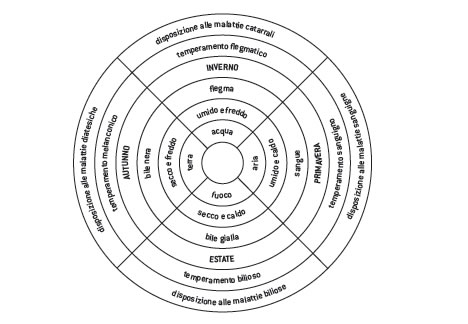

La medicina ippocratica è passata alla storia per essersi basata sulla dottrina dei quattro umori: “sangue”, “flegma”, “bile gialla” e “bile nera”.

Ora, nel Corpus Hippocraticum c’è un trattato dal titolo La natura dell’uomo, che codifica in modo paradigmatico questa dottrina. Gli antichi lo ritennero di Ippocrate, ma pare che l’autore sia Polibo, suo genero. D’altro canto, la rigida sistemazione di questo trattato non è in linea con quanto si dice nell’Antica medicina, che richiedeva un completamento teorico, uno schema generale che fornisse i quadri entro cui ordinare l’esperienza medica. Ippocrate aveva parlato di “umori”, senza definirne in modo sistematico il numero e le qualità. Aveva anche accennato all’influsso del caldo, del freddo e delle stagioni, come abbiamo visto, ma solo come coordinate dell’ambiente. Polibo combina la dottrina delle quattro qualità, che proveniva dai medici italici, con le dottrine ippocratiche opportunamente sviluppate, e ne trae il seguente quadro. La natura del corpo umano è costituita da sangue, flegma, bile gialla e bile nera. L’uomo è “sano” quando questi umori sono «reciprocamente ben temperati per proprietà e quantità» e la mescolanza è completa. Invece è “malato” «quando di essi vi sia eccesso o difetto » e quando venga meno quella “temperanza”. Agli umori corrispondono le quattro stagioni, nonché caldo e freddo, secco e umido.

Il grafico illustra bene questi concetti, con alcune esplicitazioni posteriori (il primo cerchio rappresenta gli elementi di origine italica, il secondo le qualità corrispondenti, il terzo gli umori, il quarto le stagioni corrispondenti e affini; gli ultimi due i temperamenti dell’uomo e le relative disposizioni alle malattie. Si potrebbero anche aggiungere le corrispondenti età dell’uomo, di per sé, però, ovvie, data la perfetta coincidenza con le stagioni).

Questo schema, che conciliava istanze opposte, e la lucida sintesi delle dottrine mediche su esso basate garantirono al trattato un’immensa fortuna. Alcuni secoli più tardi Galeno difenderà l’autenticità ippocratica del contenuto di questo scritto e lo completerà con un’elaborata dottrina dei “temperamenti”, di modo che lo schema rimase una pietra miliare nella storia della medicina e un punto di riferimento per oltre due millenni.