[pag.123]

1.La questione aristotelica

◗ La vita di Aristotele

Aristotele nacque nel 384/383 a.C. a Stagira, città al confine macedone. Suo padre, che aveva nome Nicomaco, era valente medico e fu al servizio del re Aminta di Macedonia (padre di Filippo il Macedone). È quindi da presumere che, per un certo periodo di tempo, il giovane Aristotele con la famiglia abbia dimorato a Pella, dove era la reggia di Aminta, e che possa anche avere frequentato la corte.

Con certezza sappiamo che a diciotto anni, cioè nel 366/365 a.C., ormai orfano da qualche tempo, si recò ad Atene ed entrò quasi subito nell’Accademia platonica. Fu appunto alla scuola di Platone che Aristotele maturò e consolidò la propria vocazione filosofica in modo definitivo, tant’è che restò nell’Accademia per ben vent’anni, ossia fino a che Platone rimase in vita. Nell’Accademia, Aristotele conobbe i più noti scienziati del tempo, a cominciare dal celebre Eudosso, il quale probabilmente, almeno all’inizio, fu il personaggio più influente, trovandosi Platone, in quel periodo, in Sicilia . È certo che nell’arco dei vent’anni passati all’Accademia Aristotele acquisì i principi platonici nella loro sostanza e li difese in alcuni scritti, sottoponendoli contemporaneamente a stringenti critiche, tentando di piegarli in nuove direzioni.

Alla morte di Platone (347 a.C.), quando ormai si avviava verso l’età matura, Aristotele non si sentì di rimanere nell’Accademia, perché la direzione della scuola era stata presa da Speusippo (il quale capeggiava la corrente più lontana da quelle che erano le convinzioni in lui maturate) e, pertanto, lasciò Atene per l’Asia_Minore. Si aprì così una fase importantissima nella vita di Aristotele .

Con un celebre compagno dell’Accademia, Senocrate, egli prese dimora dapprima ad Asso (che si trova sulla costa della Troade ), dove fondò una scuola insieme ai platonici Erasto e Corisco, originari della città di Scepsi e consiglieri di Ermia, abile uomo politico, signore di Atarneo e di Asso . Tre anni dopo passò a Mitilene (nell’isola di Lesbo ), probabilmente spinto da Teofrasto (destinato a diventare più tardi il successore dello stesso Aristotele ). Entrambe queste fasi sono di grande importanza: è probabile che ad Asso lo Stagirita abbia tenuto corsi sulle discipline più propriamente filosofiche, e che a Mitilene abbia fatto invece ricerche di scienze naturali, inaugurando e consolidando quella preziosa collaborazione con Teofrasto, che tanta parte avrà nei destini del Peripato.

Con il 343/342 a.C. inizia un nuovo periodo nella vita di Aristotele .

Filippo il Macedone lo chiama a corte e gli affida l’educazione del figlio Alessandro, cioè di quel personaggio destinato a rivoluzionare la storia greca, e che allora aveva tredici anni. Purtroppo sappiamo pochissimo dei rapporti che si stabilirono tra i due eccezionali personaggi (uno [pag.224] dei più grandi filosofi e uno dei più grandi uomini politici di tutti i tempi) che la sorte volle legare.

È certo che se Aristotele poté condividere l’idea di unificare le città greche sotto lo scettro macedone, non capì, in ogni caso, l’idea di ellenizzare i Barbari e di parificarli con i Greci. Il genio politico del discepolo, in questo ambito, dischiuse prospettive storiche assai più nuove e più audaci di quelle che le categorie politiche del filosofo non permettessero di comprendere, dato che erano categorie sostanzialmente conservatrici, e sotto un certo aspetto anche retrive.

Alla corte macedone Aristotele restò forse fino a quando Alessandro salì al trono, cioè fin verso il 336 a.C. (ma è anche possibile che dopo il 340 a.C. egli sia tornato a Stagira, essendo ormai Alessandro attivamente impegnato nella vita politica e militare).

Finalmente nel 335/334 a.C. Aristotele tornò ad Atene e prese in affitto alcuni edifici vicino a un tempietto sacro ad Apollo Licio, donde venne il nome di Liceo dato alla scuola. Poiché Aristotele impartiva i suoi insegnamenti passeggiando nei viottoli del giardino annesso agli edifici, la scuola fu detta anche Peripato (dal greco peripatós =passeggiata) e peripatetici furono detti i suoi seguaci. Il Peripato si contrappose così all’Accademia, e, per un certo periodo di tempo la eclissò interamente. Furono questi gli anni più fecondi nella produzione di Aristotele, che videro il completamento e la grande sistemazione dei trattati filosofici e scientifici che ci sono pervenuti. Nel 323 a.C., morto Alessandro, ci fu in Atene una forte reazione antimacedone, nella quale fu coinvolto anche Aristotele, reo di essere stato maestro del grande sovrano. Formalmente fu incriminato di empietà per aver scritto in onore di Ermia un carme che era invece degno di un dio. Per sfuggire ai nemici, si ritirò a Calcide, dove aveva dei beni immobili materni, lasciando Teofrasto alla direzione del Peripato. Morì nel 322 a.C., dopo pochi mesi di esilio.

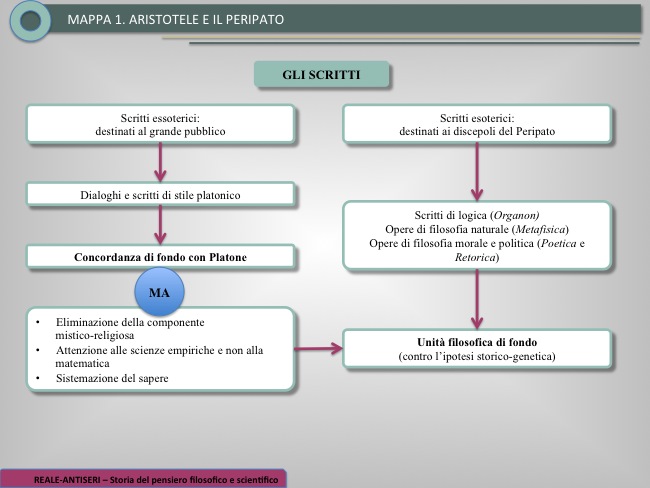

◗ Gli scritti

Gli scritti di Aristotele si dividono in due gruppi: gli essoterici (composti per lo più in forma dialogica e destinati al grande pubblico, ossia “fuori” della scuola), e gli esoterici (che costituivano invece a un tempo il frutto e la base dell’attività didattica di Aristotele e non erano destinati al pubblico, ma solo ai discepoli e quindi erano patrimonio “interno” della scuola). Il primo gruppo di scritti è andato completamente perduto e non ci rimangono di essi che alcuni titoli e frammenti.

Forse il primo scritto essoterico fu il Grillo o della Retorica (in cui Aristotele difendeva la posizione platonica contro Isocrate ), mentre gli ultimi furono il Protrettico e Della filosofia. Altri scritti giovanili degni di menzione sono: Intorno alle Idee, Intorno al Bene, l’Eudemo o dell’Anima. Su tali opere oggi si è fissata particolarmente l’attenzione degli studiosi, e di esse si è riusciti a recuperare un certo numero di frammenti.

Per contro, ci è pervenuto il grosso delle opere della scuola, che trattano tutta la problematica filosofica e alcune branche delle scienze naturali. Ricordiamo, in primo luogo, le opere più propriamente filosofiche. Il Corpus Aristotelicum, nell’ordinamento attuale, si apre con[pag.225] l’Organon che è il titolo con cui, più tardi, è stato designato l’insieme dei trattati di logica, che sono: Categorie, De interpretatione, Analitici primi, Analitici secondi, Topici, Confutazioni sofistiche. Seguono le opere di filosofia naturale e cioè: la Fisica, il Cielo, La generazione e la corruzione, la Meteorologia. Connesse a queste sono le opere di psicologia costituite dal trattato Sull’anima e da un gruppo di opuscoli raccolti sotto il titolo di Parva Naturalia. L’opera più famosa è costituita dai quattordici libri della Metafisica. Vengono quindi i trattati di filosofia morale e politica: l’Etica Nicomachea, la Grande Etica, l’Etica Eudemia, la Politica. Infine sono da ricordare la Poetica e la Retorica. Fra le opere riguardanti le scienze naturali ricorderemo l’imponente Storia degli animali, Le parti degli animali, Il moto degli animali, La generazione degli animali.

◗ L’evoluzione degli scritti e la ricostruzione del pensiero aristotelico

Fino dagli inizi del Novecento le opere di Aristotele sono state lette in maniera sistematico-unitaria. Ma a partire dagli anni Venti questo metodo è stato contestato e giudicato antistorico, e a esso si è tentato di sostituire il metodo storico-genetico, inteso a ricostruire la parabola evolutiva del filosofo e a leggere in funzione di questa le sue opere. Werner Jaeger, che è stato il fondatore di tale metodo, ha creduto di poter ricostruire tale parabola evolutiva: essa muove da una posizione iniziale di adesione al Platonismo e poi prosegue con una critica sempre più serrata al Platonismo stesso e alle Idee trascendenti e, passando attraverso una posizione metafisica imperniata sull’interesse per le forme immanenti alla materia, giunge, da ultimo, a una posizione, se non di ripudio, almeno di disinteresse per la metafisica, e a un accentuato interesse per le scienze empiriche e per i dati empiricamente accertati e classificati. Questa evoluzione risulterebbe non solo dal confronto delle opere essoteriche (composte nel periodo in cui Aristotele fu membro dell’Accademia) con quelle esoteriche (che raccolgono i corsi tenuti da Aristotele al di fuori dell’Accademia), ma anche dalla semplice analisi di queste ultime. Anche tali opere sarebbero state composte in fasi successive, già a partire dal periodo trascorso dal filosofo ad Asso . Esse sarebbero nate da alcuni nuclei originari, fortemente platonici, cui sarebbero venute via via ad aggiungersi parti sempre nuove, in cui lo Stagirita riprospettava i problemi da punti di vista originali, sempre meno platonici. Pertanto, le opere di Aristotele che noi oggi leggiamo sarebbero nate da successive stratificazioni e non solo non avrebbero un’“unità letteraria”, ma non avrebbero neppure un’“omogeneità filosofica e dottrinaria”. Esse conterrebbero, infatti, prospettazioni di problemi e soluzioni risalenti a momenti dell’evoluzione del pensiero aristotelico distanti fra loro non solo quanto al tempo, ma anche quanto all’ispirazione teoretica, e quindi fra loro in contrasto e talora perfino in netta contraddizione.

Il metodo storico-genetico, che per alcuni decenni ha avuto uno straordinario successo, nel giro di mezzo secolo si è completamente esaurito, perché, passando via via nelle mani di differenti studiosi, ha dato risultati non solo diversi, ma addirittura contrari a quelli cui Jaeger era pervenuto. Con tale metodo si è guadagnata una quantità di conoscenze dei particolari della filosofia di Aristotele, specialmente del primo periodo (si sono tentate diverse ricostruzioni delle opere essoteriche), ed è emersa tutta una serie di tangenze e di relazioni degli esoterici con le “dottrine non scritte” di Platone e con quelle dell’Accademia.

Aristotele ha cessato di essere considerato un blocco monolitico, come in passato, rivelando precise radici storiche prima non considerate o misconosciute; insomma, ha manifestato ciò che deve alla sua epoca e ai suoi predecessori. Ma alla possibilità di ricostruire “parabole evolutive”, come quella proposta da Jaeger, ormai da un pezzo gli studiosi non credono più. Se vengono lette senza prevenzioni, le opere di Aristotele (pur essendo prive di “unità letteraria”, dato che sono corsi e appunti) rivelano un’unità filosofica di fondo (anche se non nei particolari e pur con larghi margini di problematicità). Ed è proprio questa che, in ultima analisi, ha interessato l’Occidente e tuttora interessa chi si pone interrogativi filosofici. [pag.226]

◗ I rapporti fra Platone e Aristotele

Non si può capire Aristotele se non cercando di stabilire quale sia la sua posizione nei confronti di Platone . Se si va al nucleo strettamente teoretico, si riscontrano alcune cospicue concordanze di fondo, troppo spesso fraintese nelle epoche successive, più interessate a contrapporre i due filosofi e a farne simboli opposti. Ma già Diogene Laerzio, nel III secolo d.C., scriveva: «Aristotele fu il più genuino dei discepoli di Platone ». Giudizio esatto, se si intendono i termini nel loro giusto senso: “genuino discepolo” di un grande maestro non è certamente colui che lo ripete pedissequamente, ma chi, muovendo dalle sue teorie, cerca di superarle andando oltre, pur mantenendone intatto lo spirito, come vedremo.

Le principali differenze fra i due filosofi non stanno tanto sul versante della filosofia, quanto nella sfera degli altri interessi. Aristotele, nelle opere esoteriche, abbandonò la componente mistico-religioso-escatologica, così forte negli scritti del maestro. Ma, come abbiamo visto, si tratta di quella componente platonica che affonda le sue radici nella religione orfica e si alimenta più di fede e di credenza che di logos. Così facendo, Aristotele ha inteso procedere, senza dubbio, a una rigorizzazione del discorso filosofico, cercando di tenere distinto ciò che si fonda solo sul logos da ciò che si fonda su credenze religiose.

Una seconda e fondamentale differenza di fondo sta nel fatto che Platone ebbe interesse per le scienze matematiche ma non per quelle empiriche (eccezion fatta per la medicina) e, in generale, egli non ebbe alcun interesse per i fenomeni empirici in sé considerati; Aristotele, invece, ebbe grandissimo interesse per quasi tutte le scienze empiriche (e scarso amore per le matematiche) e per i fenomeni anche considerati in quanto tali, ossia come puri fenomeni, e quindi si appassionò anche nella raccolta e nella classificazione dei dati empirici in quanto tali. Ma, a ben vedere, questa componente, che è assente in Platone, non deve trarre in inganno: essa prova soltanto che Aristotele aveva, oltre che interessi puramente filosofici, anche interessi per le scienze empiriche che il maestro non aveva.

Infine, un’ultima differenza va rilevata. L’ironia e la maieutica socratiche, fondendosi con una forza poetica d’eccezione, hanno dato origine in Platone (almeno negli scritti, anche se non nelle lezioni) a un discorso sempre aperto, a un filosofare che si caratterizza come un ricercare [pag.227] senza posa. L’opposto spirito scientifico di Aristotele doveva necessariamente portare a una sistemazione organica delle varie acquisizioni, a una distinzione dei temi e dei problemi secondo la loro natura e anche a una differenziazione dei metodi con cui si affrontano e si risolvono i diversi tipi di problemi. E così alla platonica mobilissima spirale che tendeva a coinvolgere e a congiungere insieme sempre tutti i problemi, doveva succedere una sistemazione stabile e una volta per tutte fissata dei quadri della problematica del sapere filosofico (e saranno proprio i quadri che segneranno le vie maestre sulle quali correrà tutta la successiva problematica del sapere filosofico: metafisica, fisica, psicologia, etica, politica, estetica, logica).

2.La metafisica

◗ Le quattro definizioni

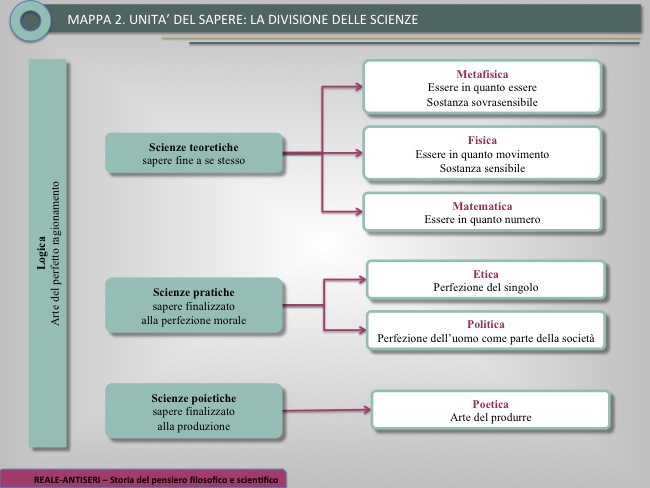

Aristotele ha distinto le scienze in tre grandi branche:

- scienze teoretiche, che ricercano il sapere per se medesimo;

- scienze pratiche, che ricercano il sapere per raggiungere attraverso esso la perfezione morale;

- scienze poietiche o produttive, vale a dire scienze che ricercano il sapere in vista del fare, cioè allo scopo di produrre determinati oggetti.

Le più alte per dignità e valore sono le prime: metafisica, fisica (in cui è inclusa anche la psicologia) e matematica.

Dalla più alta delle scienze teoretiche converrà iniziare la nostra esposizione, giacché è da essa e in funzione di essa che tutte le altre scienze acquistano il giusto significato prospettico. Che cos’è la metafisica? È noto che il termine “metafisica” (alla lettera “ciò che è oltre la fisica”) non è termine aristotelico. La tesi secondo cui tale termine sarebbe nato in occasione dell’edizione delle opere di Aristotele fatta da Andronico di Rodi, nel I secolo a.C., risulta ormai insostenibile. Aristotele usava, per lo più, l’espressione filosofia prima o teologia in opposizione alla filosofia seconda o fisica, ma il termine metafisica fu sentito come più pregnante e fu preferito dalla posterità. La filosofia prima è appunto la scienza che si occupa delle[pag.228] realtà “che stanno al di sopra di quelle fisiche” e metafisica fu denominato definitivamente e costantemente, sulla scorta di quello aristotelico, ogni tentativo del pensiero di sorpassare il mondo empirico per raggiungere una realtà metaempirica.

Aristotele diede quattro definizioni della metafisica. Infatti la metafisica indaga:

- le cause e i principi primi o supremi (aitiologia, dal greco aitios e logos =studio delle cause);

- l’essere in quanto essere (ontologia, dal greco ontos e logos =studio dell’essere);

- la sostanza (usiologia, dal greco usia e logos =studio della sostanza);

- Dio e la sostanza soprasensibile (teologia, dal greco theos e logos =studio di Dio).

Queste definizioni danno forma ed espressione perfetta a quelle linee di forza in base alle quali si era sviluppata tutta la precedente speculazione da Talete a Platone, linee di forza che ora Aristotele riunisce in una potente sintesi. Si noti però che le quattro definizioni aristoteliche di metafisica sono in armonia non solo con la tradizione filosofica che precede lo Stagirita, ma anche fra di loro: l’una porta strutturalmente all’altra e ciascuna a tutte le altre, in perfetta unità. Infatti, chi fa ricerca delle cause e dei principi primi di necessità deve incontrare Dio, perché Dio è la causa e il principio primo per eccellenza (dunque fa teologia). Ma anche partendo dalle altre definizioni si perviene alle identiche conclusioni: chiedersi che cosa sia l’essere vuol dire chiedersi se esista soltanto l’essere sensibile o anche un essere soprasensibile e divino (essere teologico). E, ancora, il problema “che cosa è la sostanza” implica anche il problema “quali tipi di sostanze esistano”, se solo le sensibili oppure anche le soprasensibili e divine (che è un problema teologico).

In base a questo, ben si comprende come Aristotele abbia senz’altro utilizzato il termine “teologia” per indicare la metafisica, in quanto alla dimensione teologica portano, strutturalmente, le altre tre.

Ma “a che serve” questa scienza? Porsi questa domanda significa porsi dal punto di vista antitetico rispetto a quello di Aristotele . La metafisica è la più alta scienza, egli dice, proprio[pag.229] perché non è legata alle necessità materiali. La metafisica non è una scienza che sia diretta a scopi pratici o empirici. Le scienze che hanno tali scopi sono a questi asservite, non valgono in sé e per sé, ma solamente nella misura in cui portano a compimento quegli scopi; invece la metafisica è scienza che vale in sé e per sé, perché ha in se medesima il suo scopo, e in tal senso è scienza “libera” per eccellenza. Dire questo significa affermare che la metafisica risponde non a bisogni materiali, ma spirituali, ossia a quel bisogno che nasce quando si sono soddisfatti i bisogni fisici: il puro bisogno di sapere e conoscere il vero, il radicale bisogno di rispondere ai “perché” e, in particolare, al “perché ultimo”.

Per questo Aristotele scrive: «Tutte le altre scienze saranno più necessarie agli uomini, ma superiore a questa nessuna».

◗ La metafisica come scienza delle cause prime (aitiologia)

Esaminate e chiarite le definizioni di metafisica dal punto di vista formale, passiamo ora a esaminarne il contenuto.

Abbiamo detto che la metafisica è presentata da Aristotele, in primo luogo, come ricerca delle cause prime. Dobbiamo pertanto stabilire quali e quante siano queste “cause”. Aristotele ha precisato come le cause debbano necessariamente essere finite quanto al numero, e ha stabilito che, per quanto riguarda il mondo del divenire, si riducono alle seguenti quattro (a suo dire già intraviste – sia pur confusamente – da quanti l’avevano preceduto):

- causa formale;

- causa materiale;

- causa efficiente;

- causa finale.

Le prime due non sono altro che la forma o essenza e la materia, che costituiscono tutte le cose, e di cui parleremo con maggiore ampiezza più avanti. (Si ricordi che causa e principio, per Aristotele, significano condizione e fondamento. ) Materia e forma sono sufficienti a spiegare la realtà, se la consideriamo in modo statico; se, invece, la consideriamo dinamicamente, cioè nel suo divenire, nel suo prodursi e corrompersi, allora non bastano più.

È evidente, infatti, che, se consideriamo un dato uomo staticamente, egli non si riduce ad altro che alla sua materia (carne e ossa) e alla sua forma (anima); ma se lo consideriamo dinamicamente e ci domandiamo: “perché mai è nato?”, “chi lo ha generato?”, “perché si sviluppa e cresce?”, allora sono indispensabili due ulteriori ragioni o cause: la causa efficiente o motrice, cioè il padre che lo ha generato, e la causa finale, ossia il fine o lo scopo cui tende il divenire dell’uomo. [pag.230]

◗ La metafisica come scienza dell’essere in quanto essere (ontologia)

La seconda definizione della metafisica, come abbiamo visto sopra, viene data da Aristotele in chiave ontologica: «C’è una scienza che considera l’essere in quanto essere e le proprietà che gli competono in quanto tale. Essa non si identifica con nessuna delle scienze particolari: infatti nessuna delle altre scienze considera l’essere in quanto essere universale, ma, dopo aver delimitato una parte di esso, ciascuna studia le caratteristiche di questa parte». La metafisica, dunque, considera l’essere come “intero”, mentre le scienze particolari considerano solo parti di esso. La metafisica vuole pervenire alle cause prime dell’essere come essere, ossia al perché che dà ragione della realtà nella sua totalità, mentre le scienze particolari si fermano alle cause particolari, alle semplici sezioni della realtà.

Ma che cos’è l’essere? Parmenide e gli eleati lo avevano inteso come “univoco”, che si poteva intendere in un unico significato. Platone aveva compiuto un grande progresso introducendo il concetto di “non essere” come “diverso”, che permetteva di giustificare la molteplicità degli esseri intellegibili. Ma non aveva avuto ancora il coraggio di far rientrare nella sfera dell’essere anche il mondo sensibile, che preferì denominare “intermedio” (metaxù) fra essere e non essere (perché diviene). Solo Aristotele introduce una grande riforma che comporta il totale superamento dell’ontologia eleatica: l’essere non ha un solo ma molteplici significati. Tutto ciò che non è un puro nulla rientra a buona ragione nella sfera dell’essere, sia esso una realtà sensibile o intellegibile. Tuttavia la molteplicità e varietà di significati dell’essere non comportano una pura “omonimia”, perché ciascuno e tutti i significati dell’essere implicano “un comune riferimento a un’unità”, ossia uno strutturale “riferimento alla sostanza”. Pertanto l’essere o è sostanza o è affezione della sostanza o attività della sostanza o, in tutti i casi, qualcosa-che-si-riporta-alla-sostanza.

Precisati il concetto di essere e il principio dell’originaria e strutturale molteplicità del significato dell’essere, dobbiamo esaminare quanti e quali siano questi significati che Aristotele traccia in una precisa tavola in cui distingue quattro gruppi fondamentali:

- l’essere come categorie (o essere per sé);

- l’essere come atto e potenza;

- l’essere come accidente;

- l’essere come vero (e il non essere come falso).

Rappresentano il gruppo principale dei significati in cui originariamente si divide l’essere e costituiscono le originarie “divisioni dell’essere” o, come anche Aristotele dice, i supremi “generi dell’essere”.

Ecco la tavola delle categorie.

- 1) Sostanza o essenza

- 2) Qualità

- 3) Quantità

- 4) Relazione

- 5) Azione o agire

- 6) Passione o patire

- 7) Dove o luogo

- 8) Quando o tempo

- [9] Avere

- [10] Giacere

Abbiamo messo in parentesi quadre le ultime due, perché Aristotele ne parla pochissime volte (forse ha voluto raggiungere il numero dieci in omaggio alla decade pitagorica; ma, per lo più, fa riferimento [pag.231] a otto categorie). È da rilevare che, malgrado si tratti di significati originari, solo la prima categoria ha una sussistenza autonoma, mentre tutte le altre presuppongono la prima e si fondano sull’essere della prima (la “qualità” e la “quantità” sono sempre di una sostanza, le “relazioni” sono fra sostanze, e così via).

Anche il secondo gruppo di significati è molto importante. Infatti essi sono originari, e quindi non si possono definire facendo riferimento ad altro, ma solo ponendoli in reciproca relazione, e illustrandoli con esempi. C’è una grande differenza fra il cieco e chi ha occhi sani, ma li tiene chiusi: il primo non è “veggente”, il secondo, invece, lo è, ma lo è “in potenza” e non “in atto”; solo quando apre gli occhi è veggente “in atto”. Diciamo che “è” frumento “in potenza” la pianticella di grano, mentre della spiga matura diciamo che “è” frumento “in atto”. Vedremo come questa distinzione giochi un ruolo essenziale nel sistema aristotelico, risolvendo varie aporie in diversi ambiti. La potenza e l’atto (e questo è un rilievo da tenere ben presente) hanno luogo secondo tutte le categorie (può essere in potenza o in atto una sostanza, una qualità, ecc.).

È l’essere casuale e fortuito (ciò che “accade che sia”). Si tratta di un modo di essere che non solo dipende da un altro essere, ma che non è legato a questo da alcun vincolo essenziale (ad esempio, è un puro “accadimento” che io sia in questo momento seduto, o pallido, ecc. ). È dunque un tipo di essere che “non è né sempre né per lo più”, ma solo “talora”, casualmente.

È quel tipo di essere che è proprio della mente umana che pensa le cose e le sa congiungere come sono congiunte in realtà, o disgiungere come sono disgiunte in realtà. L’essere, o meglio il non essere come falso si ha quando la mente congiunge ciò che non è congiunto o disgiunge ciò che non è disgiunto in realtà. Quest’ultimo tipo di essere è studiato nella logica.

Del terzo gruppo non c’è scienza, perché la scienza non è del fortuito, ma solo del necessario. La metafisica studia soprattutto i primi due gruppi di significati. Ma poiché, come abbiamo visto, tutti i significati dell’essere ruotano attorno al significato centrale della sostanza, di questa si dovrà soprattutto occupare la metafisica: «E in verità, ciò che dai tempi antichi, così come ora, e sempre, costituisce l’eterno oggetto di ricerca o l’eterno problema: che “cos’è l’essere?” equivale a questo: “che cos’è la sostanza?” […]; perciò anche noi, principalmente, fondamentalmente e unicamente, per così dire, dobbiamo esaminare che cos’è l’essere inteso in questo significato».

◗ La metafisica come scienza della sostanza (usiologia)

In base a quanto si è detto, ben si comprende come Aristotele talora definisca la metafisica semplicemente come “teoria della sostanza”. E si comprende anche il motivo per cui la problematica della sostanza risulti la più complessa e la più spinosa, dato, appunto, che la sostanza è il cardine attorno al quale ruotano tutti i significati dell’essere. [pag.232]

Aristotele ritiene che i problemi principali relativi alla sostanza siano due.

Il problema ultimativo della metafisica aristotelica cui bisogna rispondere è il primo; tuttavia, per poter risolvere questo specifico problema, Aristotele vuole prima rispondere alla domanda “che cos’è la sostanza in generale?” perché «tutti ammettono che alcune delle cose sensibili sono sostanze» e perché è metodologicamente opportuno «cominciare da ciò che per noi è più evidente» (e che, quindi, tutti ammettono), per procedere verso ciò che per noi uomini è meno evidente (anche se in sé e per sé, ossia per sua natura, è più conoscibile).

Che cos’è, allora, la sostanza in generale?

Chi ha ragione? Secondo Aristotele hanno ragione, a un tempo, tutti e nessuno, nel senso che queste risposte, prese singolarmente, sono parziali, ossia unilaterali; nel loro insieme presentano invece la verità.

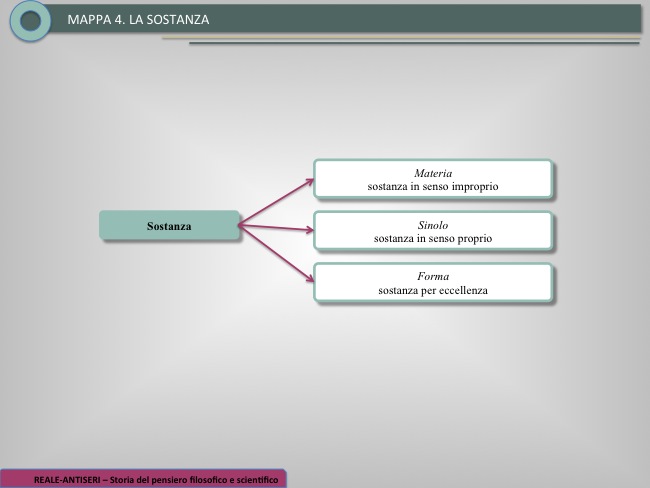

Così stando le cose, qualcuno ha creduto di dover concludere che “sostanza prima” è proprio il “sinolo” e l’individuo e che la forma è “sostanza seconda”. Ma queste affermazioni, che si leggono nelle Categorie, sono contraddette dalla Metafisica, dove si legge espressamente: «Chiamo forma l’essenza di ciascuna cosa e la sostanza prima». Del resto, il fatto che Aristotele sembri considerare in alcuni testi l’individuo e il sinolo concreto [pag.233] come sostanza per eccellenza, mentre, in altri la forma come sostanza per eccellenza, è solo apparentemente una contraddizione. In effetti, a seconda del punto di vista dal quale ci si collochi, si deve rispondere nel primo oppure nel secondo modo. Dal punto di vista empirico e constatativo, è chiaro che il sinolo o il concreto individuo sembra essere sostanza per eccellenza. Non così, invece, dal punto di vista strettamente teoretico e metafisico: infatti la forma è principio, causa e ragion d’essere, vale a dire fondamento, e rispetto a essa il sinolo è invece principiato, causato e fondato; ebbene, in questo senso, la forma è sostanza per eccellenza, e al più alto titolo. Insomma, per noi, sostanza per eccellenza è il concreto; in sé e per natura è invece sostanza per eccellenza la forma. D’altro canto, se il sinolo esaurisse il concetto di sostanza in quanto tale, nulla che non fosse “sinolo” sarebbe pensabile come sostanza, e, in tal modo, Dio e in genere l’immateriale e il soprasensibile non potrebbero essere sostanza, e, di conseguenza, il problema della loro esistenza sarebbe in partenza pregiudicato. Per concludere diremo che, in tal modo, il senso dell’essere è pienamente determinato. L’essere nel suo significato più forte è la sostanza; e la sostanza in un senso (improprio) è materia, in un secondo senso (più proprio) è sinolo, e in un terzo senso (e per eccellenza) è forma: essere è quindi la materia; essere, in più alto grado, è il sinolo; ed essere è, nel senso più forte, la forma. In tal modo si comprende perché Aristotele abbia chiamato la forma addirittura «causa prima dell’essere» (appunto in quanto essa risulta “informare” la materia e fondare il sinolo).

La sostanza, l’atto, la potenza Le dottrine esposte vanno ancora integrate con alcune precisazioni riguardanti la potenza e l’atto riferiti alla sostanza. La materia è “potenza”, cioè “potenzialità”, nel senso che è capacità di assumere o di ricevere la forma: il bronzo è potenza della statua, perché è effettiva capacità e di ricevere e di assumere la forma della statua; il legno è potenza dei vari oggetti che col legno si possono fare, perché è concreta capacità di assumere le forme dei vari oggetti. La forma si configura, invece, come “atto” o “attuazione” di quella capacità. Il composto o sinolo di materia e forma sarà, se lo si considera come tale, prevalentemente atto, se lo si considera nella sua forma, sarà senz’altro atto o entelechia e, se lo si considera nella sua materialità, sarà invece misto di potenza e atto. Tutte le cose che hanno materia hanno quindi sempre, come tali, maggiore o minore potenzialità. Invece se, come vedremo, ci sono esseri immateriali, cioè pure forme, saranno atti puri, scevri di potenzialità.

L’atto, come abbiamo già accennato, è chiamato da Aristotele anche entelechia, che significa realizzazione, perfezione attuantesi o attuata. L’anima, quindi, in quanto essenza e forma del corpo, è atto ed entelechia del corpo (come meglio vedremo più avanti); e, in genere, tutte le forme delle sostanze sensibili sono atto ed entelechia. Dio, vedremo, sarà entelechia pura (così anche le altre Intelligenze motrici delle sfere celesti). L’atto, dice ancora Aristotele, ha assoluta “priorità” e superiorità sulla potenza. La potenza, infatti, non si può conoscere, come tale, se non riportandola all’atto di cui è potenza. Inoltre l’atto (che è forma) è condizione, regola, fine e scopo della potenzialità (la realizzazione della potenzialità avviene sempre a opera della forma). Infine, l’atto è superiore ontologicamente alla potenza, perché è il modo di essere delle sostanze eterne, come vedremo.

◗ La sostanza soprasensibile (teologia)

Per completare la conoscenza dell’edificio metafisico aristotelico resta da esaminare il procedimento attraverso il quale Aristotele dimostra l’esistenza della sostanza soprasensibile.

Le sostanze sono le realtà prime, nel senso che tutti gli altri modi di essere, come abbiamo ampiamente visto, dipendono dalla sostanza. Se, quindi, tutte le sostanze fossero corruttibili, non esisterebbe assolutamente nulla di incorruttibile. Ma – dice Aristotele – il tempo e il movimento sono certamente incorruttibili. Il tempo non si è generato né si corromperà: infatti, anteriormente alla generazione del tempo, avrebbe dovuto esserci un “prima”, e posteriormente [pag.234] alla distruzione del tempo avrebbe dovuto esserci un “poi”. Ora, “prima” e “poi” altro non sono che tempo. In altri termini: il tempo è eterno. Lo stesso ragionamento vale anche per il movimento, perché, secondo Aristotele, il tempo non è altro che una determinazione del movimento; dunque: l’eternità del primo postula l’eternità anche del secondo.

Ma a quale condizione può sussistere un movimento (e un tempo) eterno? Lo Stagirita risponde (in base ai principi da lui stabiliti studiando le condizioni del movimento nella Fisica): solo se sussiste un Principio primo che sia causa di esso.

E come deve essere questo principio per essere causa di esso?

- In primo luogo, dice Aristotele, il Principio deve essere eterno: se eterno è il movimento, eterna deve essere la causa.

- In secondo luogo, il Principio deve essere immobile: solo l’immobile, infatti, è “causa assoluta” del mobile.

È questo il Motore Immobile, che è non altro se non la sostanza soprasensibile di cui eravamo in cerca.

Ma in quale modo può il Primo Motore muovere restando assolutamente immobile? C’è, nell’ambito delle cose che noi conosciamo, un qualcosa che sappia muovere, senza muoversi esso medesimo? Aristotele risponde additando come esempio di cose siffatte «l’oggetto del desiderio e dell’intelligenza». L’oggetto del desiderio è ciò che è bello e buono: il bello e il buono attraggono la volontà dell’uomo senza muoversi essi stessi in alcun modo; così anche l’intellegibile muove l’intelligenza senza muoversi esso stesso. Analogamente, il Primo Motore «muove come l’oggetto di amore attrae l’amante», e, come tale, resta immobile assolutamente. Come è evidente, la causalità del Primo Motore non è una causalità di tipo efficiente (del tipo di quella esercitata da una mano che muove un corpo, o dallo scultore che incava il marmo, o dal padre che genera il figlio), ma è, propriamente, una causalità di tipo finale (Dio attrae, e quindi muove, come “perfezione”).

Il mondo non ha avuto un cominciamento. Non c’è stato un momento in cui c’era il caos (o il non cosmo), proprio perché, se così fosse, sarebbe contraddetto il teorema della priorità dell’atto sulla potenza: prima, cioè, sarebbe il caos, che è potenza, poi sarebbe il mondo, che è atto. Ma questo è tanto più assurdo, in quanto Dio, essendo eterno, da sempre ha attratto come oggetto d’amore l’universo, che, dunque, da sempre ha dovuto essere quale è. [pag.235]

◗ Problemi concernenti la sostanza soprasensibile

Dimostrata l’esistenza della sostanza soprasensibile, restano tre questioni da risolvere:

- quale sia la natura di tale sostanza;

- se sia una sola o se siano molte;

- quali siano i suoi rapporti con il sensibile.

Questo principio dal quale «dipendono il cielo e la natura» è vita. E quale vita? Quella che più di tutte è eccellente e perfetta e che a noi è possibile solo per breve tempo: la vita del puro pensiero, dell’attività contemplativa. Così Aristotele descrive la natura del Motore Immobile: «Da un tale principio, dunque, dipendono il cielo e la natura. E il suo modo di vivere è il più eccellente: è quel modo di vivere che a noi è concesso solo per breve tempo. E in quello stato Egli è sempre. A noi questo è impossibile, ma a Lui non è impossibile, perché l’atto del suo vivere è piacere. E anche per noi veglia, sensazione e conoscenza sono in sommo grado piacevoli, proprio perché sono atto e, in virtù di questo, anche speranze e ricordi […]. Se dunque, in questa felice condizione in cui noi ci troviamo talvolta, Dio si trova perennemente, è meraviglioso; se Egli si trova in una condizione superiore, è ancor più meraviglioso. E in questa condizione Egli effettivamente si trova. Ed Egli è anche Vita, perché l’attività dell’intelligenza è vita, ed Egli è appunto quell’attività. E la sua attività, che sussiste di per sé, è vita ottima ed eterna. Diciamo, infatti, che Dio è vivente, eterno e ottimo; cosicché a Dio appartiene una vita perennemente continua ed eterna: questo, dunque, è Dio».

Ma che cosa pensa Dio? Dio pensa la cosa più eccellente. Ma la cosa più eccellente è Dio stesso. Dio, dunque, pensa se stesso: è attività contemplativa di se medesimo: «è pensiero di pensiero». Ecco le precise affermazioni del filosofo: «Il pensiero che è pensiero per sé, ha come oggetto ciò che è di per sé più eccellente, e il pensiero che è tale in massimo grado ha per oggetto ciò che è eccellente in massimo grado. L’intelligenza pensa se stessa, cogliendosi come intellegibile: infatti, essa diventa intellegibile intuendo e pensando sé, cosicché intelligenza e intellegibile coincidono. L’intelligenza, infatti, è ciò che è capace di cogliere l’intellegibile e la sostanza, ed è in atto quando li possiede. Pertanto, più ancora che quella capacità, è questo possesso ciò che di divino ha l’intelligenza, e l’attività contemplativa è ciò che c’è di più piacevole e di più eccellente. Se, dunque, l’Intelligenza divina è ciò che c’è di più eccellente, pensa se stessa, e il suo pensiero è pensiero di pensiero».

Dio, dunque, è eterno, immobile, atto puro, scevro di potenzialità e di materia, vita spirituale e pensiero di pensiero. Tale essendo, ovviamente, “non può avere alcuna grandezza”, ma deve essere “senza parti e indivisibile”. E deve altresì essere “impassibile e inalterabile”. [pag.236] Questa sostanza è unica, oppure ve ne sono altre a questa affini? Aristotele non ha creduto che il Motore Immobile bastasse a spiegare, da solo, il movimento di tutte le sfere di cui egli pensava che il cielo fosse costituito. Una sola sfera muove le stelle fisse, che hanno, infatti, un moto regolarissimo. In base ai calcoli di un astronomo del suo tempo, Callippo, Aristotele stabilì che fra queste e la Terra vi fossero altre cinquantacinque sfere, che si muovono con movimenti differenti, che, in vario modo combinandosi, dovrebbero spiegare i movimenti degli astri. Queste sfere sono mosse da Intelligenze analoghe al Motore Immobile, inferiori a lui, e, anzi, una inferiore all’altra, così come sono gerarchicamente inferiori una all’altra le sfere che stanno fra la sfera delle stelle fisse e la Terra.

È questa una forma di politeismo? Per Aristotele, così come per Platone, e in genere per il mondo greco, il Divino designa un’ampia sfera, nella quale, a diverso titolo, rientrano molteplici e differenti realtà. Il Divino già per i naturalisti includeva strutturalmente molti enti. Lo stesso vale per Platone. Analogamente, per Aristotele, divino è il Motore Immobile, divine sono le sostanze soprasensibili e immobili motrici dei cieli, e divina è anche l’anima intellettiva degli uomini; divino è tutto ciò che è eterno e incorruttibile.

Premesso questo, dobbiamo dire che è innegabile un certo tentativo di unificazione della molteplicità da parte di Aristotele. Innanzitutto egli ha esplicitamente chiamato col termine Dio in senso forte solo il Primo Motore e ha ribadito la sua unicità, e da questa unicità ha dedotto anche l’unicità del mondo. Il libro teologico della Metafisica si chiude con la solenne affermazione che le cose non vogliono essere mal governate da una molteplicità di principi, affermazione che viene addirittura suggellata dal significativo verso di Omero: «Il governo di molti non è buono, uno solo sia il comandante».

In Aristotele, dunque, c’è un monoteismo esigenziale più che effettivo. Esigenziale, perché egli ha cercato di staccare nettamente il Primo Motore dagli altri, ponendolo su un piano diverso, così da poterlo chiamare “unico” e da questa unicità dedurre l’unicità del mondo. D’altra parte, questa esigenza viene solo in parte soddisfatta, perché le cinquantacinque sostanze motrici sono parimenti eterne sostanze immateriali che non dipendono dal Primo Motore quanto all’essere. Il Dio aristotelico non è creatore delle cinquantacinque intelligenze motrici: e di qui nascono tutte le difficoltà di cui ragioniamo. Lo Stagirita, poi, ha lasciato completamente inspiegato il preciso rapporto sussistente fra Dio e queste sostanze e le sfere che esse muovono. Il Medioevo trasformerà queste sostanze nelle celebri “intelligenze angeliche” motrici, ma potrà operare questa trasformazione appunto in virtù del concetto di creazione.

Dio pensa se medesimo, ma non le realtà del mondo e i singoli uomini, cose imperfette e mutevoli.

Per Aristotele, infatti, «è assurdo che l’Intelligenza divina pensi certe cose»; «essa pensa ciò che è più divino e più degno di onore e l’oggetto del suo pensare è ciò che non muta». Questa limitazione del Dio aristotelico dipende dal fatto che egli non ha creato il mondo, ma è piuttosto il mondo che, in un certo senso, si è prodotto tendendo a Dio, attratto dalla perfezione.

Un’altra limitazione del Dio aristotelico, che ha lo stesso fondamento della precedente, consiste nel fatto che egli è oggetto d’amore, ma non ama (o, al più, ama solo se medesimo). Gli individui, in quanto tali, non sono affatto oggetto dell’amore divino: Dio non si piega verso gli uomini e meno che mai si piega verso il singolo uomo. Ciascuno degli uomini, come ciascuna cosa, tende in vario modo a Dio, ma Dio, come non può conoscere, così non può amare nessuno dei singoli uomini. In altri termini: Dio è solo amato, e non, anche, amante; egli è oggetto e non anche soggetto di amore. Anche per Aristotele, così come per Platone, è impensabile che Dio (l’Assoluto) ami qualcosa (qualcosa di altro da sé), dato che amore è sempre “tendenza a possedere qualcosa di cui si è privi”, e Dio non è privo di nulla. (È totalmente sconosciuta ai Greci la dimensione dell’amore come dono gratuito di sé. ) Inoltre Dio non può amare, perché è intelligenza pura e, secondo Aristotele, l’intelligenza pura è «impassibile» e come tale non ama. [pag.237]

Aristotele ha aspramente criticato il mondo delle Idee platoniche con numerosi argomenti, dimostrando che, proprio in quanto “separate”, ossia “trascendenti”, esse non potrebbero essere né causa dell’esistenza delle cose, né causa della loro conoscibilità. Per poter svolgere tale ruolo, le Forme vanno calate nel mondo sensibile e immanentizzate. La dottrina del sinolo di materia e forma costituisce la proposta che Aristotele presenta in alternativa a quella di Platone. Tuttavia Aristotele, nel far questo, non ha affatto inteso negare che esistano realtà soprasensibili, ma ha voluto semplicemente negare che il soprasensibile sia quale Platone lo pensava. Il mondo del soprasensibile non è un mondo di Intellegibili, ma di Intelligenze, con al vertice la suprema delle intelligenze. Le Idee, o forme, sono, invece, la trama intellegibile del sensibile, come si è visto.

Aristotele segna un indubbio progresso rispetto a Platone su questo punto, ma nella foga polemica egli ha scisso in modo troppo netto l’Intelligenza e le forme intellegibili. Le varie forme sembrerebbero nascere come effetti dell’attrazione del mondo da parte di Dio e dei movimenti celesti prodotti da questa attrazione, ma non sono “pensieri di Dio”. Dovevano passare parecchi secoli prima che si riuscisse a sintetizzare l’istanza platonica con quella aristotelica e a fare del mondo delle forme il “cosmo noetico” presente nel pensiero di Dio.

3.La fisica e la matematica

◗ La fisica aristotelica

La seconda scienza teoretica per Aristotele è la fisica o “filosofia seconda”, la quale ha come oggetto di indagine la realtà sensibile (che è seconda rispetto a quella soprasensibile che è “prima”), intrinsecamente caratterizzata dal movimento, così come la metafisica aveva a oggetto la realtà soprasensibile, determinata nell’essenza dall’assoluta mancanza di movimento. Il lettore oggi, per la verità, può essere tratto in inganno dalla parola “fisica”; per noi, infatti, la fisica si identifica con la scienza della natura galileianamente intesa, vale a dire secondo un punto di vista quantitativo. Invece per Aristotele la fisica è la scienza delle forme e delle essenze e, paragonata alla fisica moderna, quella di Aristotele risulta, più che una scienza, un’ontologia o metafisica del sensibile.

Non ci si dovrà quindi stupire del fatto che si trovino nei libri della Fisica abbondanti considerazioni di carattere metafisico, giacché gli ambiti delle due scienze sono strutturalmente intercomunicanti: il soprasensibile è causa e ragione del sensibile e al soprasensibile termina sia l’indagine metafisica sia (anche se in senso diverso) la stessa indagine fisica; e, per giunta, anche il metodo di studio che viene applicato nelle due scienze è identico, o per lo meno affine. [pag.238]

◗ Teoria del movimento

Se la fisica è la teoria della sostanza in movimento, è evidente che la spiegazione del “movimento” costituirà la parte principale della medesima. Già sappiamo come il movimento sia divenuto problema filosofico, dopo che esso era stato negato dagli eleati quale apparenza illusoria. Sappiamo anche come già dai pluralisti esso sia stato recuperato e in parte giustificato. Tuttavia nessuno, nemmeno Platone, aveva saputo stabilire quale fosse la sua essenza e il suo statuto ontologico. Gli eleati avevano negato divenire e movimento perché, in base alle loro tesi di fondo, questi supporrebbero l’esistenza di un non essere, nel senso sopra esaminato. La soluzione dell’aporia è raggiunta da Aristotele nella maniera più brillante.

Sappiamo (dalla metafisica) che l’essere ha molti significati e che un gruppo di questi significati è dato dalla coppia “essere come potenza” ed “essere come atto”. Rispetto all’essere-inatto l’essere-in-potenza può essere detto non essere, precisamente non-essere-in-atto; ma è chiaro che si tratta di un non essere relativo, giacché la potenza è reale, perché è reale capacità ed effettiva possibilità di pervenire all’atto. Ora, il movimento o il mutamento in genere è precisamente il passaggio dall’essere in potenza all’essere in atto (il movimento è «l’atto o l’attuazione di ciò che è in potenza in quanto tale», dice Aristotele ). Dunque, il movimento non suppone affatto il non essere come nulla, ma il non essere come potenza, che è una forma di essere, e quindi si svolge nell’alveo dell’essere ed è passaggio da essere (potenziale) a essere (attuale).

Ma Aristotele fornisce ulteriori approfondimenti circa il movimento, giungendo a stabilire quali siano tutte le possibili forme di movimento e quale sia la loro struttura ontologica.

Rifacciamoci, ancora una volta, alla distinzione originaria dei diversi significati dell’essere. Abbiamo visto che potenza e atto riguardano le varie categorie e non solo la prima. Di conseguenza, anche il movimento, che è passaggio dalla potenza all’atto, riguarderà le varie categorie. E così dalla tavola delle categorie è possibile dedurre le varie forme di mutamento. In particolare consideriamo le categorie della sostanza, della qualità, della quantità e del luogo:

- il mutamento secondo la sostanza è la generazione e la corruzione;

- il mutamento secondo la qualità è l’alterazione;

- il mutamento secondo la quantità è l’aumento e la diminuzione;

- il mutamento secondo il luogo è la traslazione.

Mutamento è termine generico che va bene per tutte e quattro queste forme; movimento, invece, è termine che designa genericamente le ultime tre, e, specificamente, l’ultima. [pag.239]

In tutte le sue forme il divenire suppone un sostrato (che è poi l’essere potenziale), che passa da un opposto all’altro opposto: nella prima forma da un contraddittorio all’altro contraddittorio e nelle altre tre forme da un contrario all’altro contrario. La generazione è un assumere la forma da parte della materia, la corruzione è un perdere la forma; l’alterazione è un cangiamento della qualità, mentre l’aumento e la diminuzione sono un passaggio da piccolo a grande e viceversa; il movimento locale è passaggio da un punto a un altro punto. Solo i composti (i sinoli) di materia e forma possono mutare, perché solo la materia implica potenzialità: la struttura ilemorfica (fatta di materia e forma) della realtà sensibile che necessariamente implica materia e quindi potenzialità è, dunque, la radice di ogni movimento.

◗ Lo spazio, il tempo, l’infinito

Connessi a questa concezione del movimento sono i concetti di spazio e di tempo.

Gli oggetti sono e si muovono non nel non essere (che non è), ma in un “dove”, ossia in un luogo, che, quindi, deve essere qualcosa. Inoltre, secondo Aristotele, esiste un “luogo naturale” cui ciascun elemento sembra tendere, per sua stessa natura: fuoco e aria tendono verso l’“alto”, terra e acqua verso il “basso”. Alto e basso non sono qualcosa di relativo, ma determinazioni “naturali”.

Che cos’è allora il luogo? Una prima caratterizzazione Aristotele la ottiene distinguendo il luogo che è comune a molte cose e il luogo che è proprio di ciascun oggetto: «Il luogo, da una parte, è quello comune nel quale sono tutti i corpi, dall’altra è quello particolare in cui immediatamente un corpo è […], e se il luogo è ciò che immediatamente contiene ciascun corpo, esso sarà, allora, un certo limite». Ulteriormente, Aristotele precisa che: «Il luogo è ciò che contiene quell’oggetto di cui è luogo e che non è nulla della cosa medesima che esso contiene ». Unendo le due caratterizzazioni, si avrà che il luogo è «il limite del corpo contenente, in quanto esso è contiguo al contenuto».

Infine, Aristotele precisa ancora che il luogo non va confuso con il recipiente: il primo è immobile mentre il secondo è mobile; si potrebbe in certo senso dire che il luogo è il recipiente immobile mentre il recipiente è un luogo mobile: «E come il vaso è un luogo trasportabile, così anche il luogo è un vaso che non si può trasportare. Perciò, quando qualcosa che è dentro un’altra si muove e cambia in una cosa mossa, come una navicella in un fiume, essa si serve di ciò che contiene come di un vaso piuttosto che come di un luogo. Il luogo, invece, vuole essere immobile: perciò, piuttosto l’intero fiume è luogo, perché l’intero è immobile. Dunque il luogo è il primo immobile limite del contenente». È una definizione, questa, divenuta celeberrima, e che i filosofi medievali fissarono nella formula: terminus continentis immobilis primus.

Il movimento generale del cielo sarà quindi possibile, data questa concezione dello spazio, solo in senso circolare, ossia su se stesso. Il vuoto è impensabile. Infatti, se esso viene inteso come pretendevano i filosofi precedenti come “luogo in cui non c’è nulla”, risulta, rispetto alla definizione di luogo sopra data, una contraddizione in termini.

E che cos’è il tempo, questa misteriosa realtà che sembra continuamente sfuggire, dal momento che «alcune parti sono state, altre sono per essere, ma nessuna è»? Aristotele, per risolvere la questione, fa leva sul “movimento” e sull’“anima”.

Che il tempo sia strettamente connesso al movimento risulta dal fatto che, quando noi non avvertiamo movimento e mutamento, non avvertiamo nemmeno il tempo. Ora, caratteristica del movimento in senso generale è la continuità. Ma nel continuo si distinguono il “prima” e il “poi”. E il tempo è strettamente legato a queste distinzioni di “prima” e “poi”. Scrive Aristotele: «Quando abbiamo determinato il movimento mediante la distinzione del prima e del poi, conosciamo anche il tempo, e allora noi diciamo che il tempo compie il suo percorso, quando abbiamo percezione del prima e del poi nel movimento». Di qui la celebre definizione: «Tempo è il numero del movimento secondo il prima e il poi». [pag.240]

Ora, la percezione del prima e del poi, e quindi del numero del movimento, necessariamente suppone l’anima. Ma se l’anima è il principio spirituale numerante, e quindi la condizione della distinzione del numerato e del numero, l’anima diviene conditio sine qua non dello stesso tempo. Di conseguenza, se solo l’anima ha la capacità di numerare, «risulta impossibile l’esistenza del tempo senza quella dell’anima».

È un pensiero, questo, fortemente anticipatore della prospettiva agostiniana e delle concezioni spiritualistiche del tempo, che solo di recente ha richiamato l’attenzione che meritava.

Aristotele nega che esista un infinito in atto. E quando parla di infinito, egli intende soprattutto un “corpo” infinito e gli argomenti che egli adduce contro l’esistenza di un infinito in atto sono appunto contro l’esistenza di un corpo infinito. L’infinito esiste solo come potenza o in potenza. Infinito in potenza, è, ad esempio, il numero, perché è possibile aggiungere a qualsivoglia numero sempre un ulteriore numero senza che si arrivi a un limite estremo al di là del quale non si possa più andare; infinito in potenza è anche lo spazio, perché è divisibile all’infinito, in quanto il risultato della divisione è sempre una grandezza che, come tale, è ulteriormente divisibile; infinito potenziale, infine, è anche il tempo, che non può esistere tutto insieme attualmente, ma si svolge e si accresce senza fine. Aristotele non ha neppure lontanamente intravisto l’idea che infinito potesse essere l’immateriale, appunto perché egli collegava l’infinito con la categoria della “quantità”, la quale vale solo per il sensibile. E si spiega anche come egli finisse per suggellare definitivamente l’idea pitagorica (e in genere propria di quasi tutta la grecità), secondo cui il finito è perfetto e l’infinito imperfetto.

◗ Mondo sublunare, mondo celeste

Aristotele ha distinto la realtà sensibile in due sfere fra loro nettamente differenziate: da un lato il mondo cosiddetto sublunare e dall’altro il mondo sopralunare o celeste.

Il mondo sublunare è caratterizzato da tutte quante le forme di mutamento, fra le quali predominano la generazione e la corruzione. Invece i cieli sono caratterizzati dal solo movimento locale, e precisamente dal movimento circolare. Nelle sfere celesti e negli astri non può aver luogo né generazione, né corruzione, né alterazione, né aumento, né diminuzione (in tutte le età gli uomini hanno sempre visto i cieli così come noi li vediamo: dunque è la stessa esperienza che dice che non sono mai nati e, così come non sono mai nati, sono anche indistruttibili). La differenza fra mondo sopralunare e sublunare sta nella diversa materia di cui sono costituiti. La materia di cui è costituito il mondo sublunare è potenza dei contrari ed è data dai quattro elementi (terra, acqua, aria e fuoco), che Aristotele, contro l’eleatizzante Empedocle :, considera trasformabili l’uno nell’altro, appunto per dar ragione, più a fondo di quanto non facesse Empedocle :, della generazione e della corruzione. Invece, la materia di cui sono costituiti i cieli è l’etere, che possiede solo la potenza di passare da un punto a un altro, e perciò è suscettibile di ricevere il solo movimento locale. Essa fu anche denominata quinta essenza, o quinta sostanza, perché s’aggiunge alle quattro degli altri elementi (acqua, aria, terra, fuoco). E mentre il movimento caratteristico dei quattro elementi è rettilineo (si muovono dall’alto al basso gli elementi pesanti, dal basso all’alto quelli leggeri), quello dell’etere è invece circolare (l’etere non è dunque né pesante né leggero). L’etere è ingenerato, incorruttibile, non soggetto ad accrescimento o diminuzione e ad alterazione, né ad altre affezioni che implichino questi mutamenti, ed è per questo motivo che incorruttibili sono anche i cieli che di etere sono costituiti.

Questa dottrina di Aristotele verrà poi accolta anche dal pensiero medioevale, e solo all’inizio dell’età moderna cadrà la distinzione fra mondo sublunare e mondo sopralunare, insieme al presupposto sul quale reggeva. [pag.241]

Abbiamo detto all’inizio che la fisica aristotelica (e anche gran parte della cosmologia) è in verità una metafisica del sensibile e quindi non ci stupirà il fatto che la Fisica sia ricolma di considerazioni metafisiche e che addirittura culmini con la dimostrazione dell’esistenza di un Motore Primo immobile: convinto radicalmente che «se non ci fosse l’eterno non esisterebbe neppure il divenire», lo Stagirita ha coronato anche le sue indagini fisiche dimostrando puntualmente l’esistenza di questo principio. Ancora una volta si manifesta come assolutamente determinante l’esito della “seconda navigazione”, e irreversibili le acquisizioni del Platonismo.

◗ La matematica e la natura dei suoi oggetti

Alle scienze matematiche Aristotele non dedicò speciali attenzioni: per esse egli nutriva interessi assai inferiori rispetto a Platone, il quale delle matematiche aveva quasi fatto una via di accesso obbligata alla metafisica delle Idee, tanto che sul portone della sua Accademia aveva scritto: «Non entri chi non conosce la geometria». Tuttavia lo Stagirita anche in questo ambito seppe dare un suo contributo peculiare e rilevante nel determinare, per la prima volta in modo corretto, quale sia lo statuto ontologico degli oggetti di cui si occupano le scienze matematiche. Questo contributo merita quindi di essere ricordato in maniera precisa.

Platone e molti platonici avevano inteso i numeri e gli oggetti matematici in genere come “entità ideali separate dai sensibili”. Altri platonici avevano cercato di mitigare quest’ardua concezione immanentizzando gli oggetti matematici nelle cose sensibili, mantenendo però ferma la convinzione che si trattasse di realtà intellegibili distinte dalle sensibili.

Aristotele confuta ambedue queste concezioni, giudicandole una più assurda dell’altra e quindi assolutamente inaccettabili. Egli rileva quanto segue. Noi possiamo riguardare le cose sensibili, prescindendo da tutte le altre comproprietà, solamente in quanto corpi a tre dimensioni; e poi, ancora, possiamo, procedendo nel processo di astrazione, considerare le cose solo secondo due dimensioni, cioè come superfici, prescindendo da tutto il resto; ulteriormente noi possiamo considerare le cose solo come lunghezze e poi come unità indivisibili, aventi però posizione nello spazio, ossia solo come punti; infine, noi possiamo considerare le cose anche come unità pure, ossia come entità indivisibili e senza posizione spaziale, ossia come unità numeriche.

Ecco la soluzione aristotelica. Gli oggetti matematici non sono né entità reali, né tanto meno qualcosa di irreale. Essi sussistono “potenzialmente” nelle cose sensibili e la nostra ragione li “separa” mediante l’astrazione. Essi sono, dunque, enti di ragione, che “in atto” sussistono solo nella nostra mente, appunto in virtù della nostra capacità di astrazione (essi, cioè, sussistono come “separati” solo nella e per la mente), e “in potenza” sussistono nelle cose come loro proprietà intrinseche.

Questa parziale riduzione degli enti matematici alla dimensione mentale ha salvato Aristotele dal matematismo in cui caddero gli immediati discepoli di Platone e in particolare il suo successore Speusippo e, nello stesso tempo, gli ha permesso di sviluppare in senso originale i guadagni della seconda navigazione, che costituiscono la parte più significativa della filosofia del maestro.

Da poco tempo si è scoperta una considerevole presenza, nei testi aristotelici, di testimonianze dell’esistenza, a quei tempi, di tracce di una geometria non euclidea. Alcuni geometri pensavano che, non accettando quello che sarà il quinto postulato euclideo, la somma degli angoli di un triangolo potrebbe non essere uguale a due angoli retti. Tale tesi è stata superata dai geometri dell’Accademia, che hanno consolidato le tesi di quella che sarà la geometria euclidea (a questo proposito si veda il testo di Imre Toth Aristotele e i fondamenti assiomatici della geometria, Vita e Pensiero, Milano 1997). [pag.242]

4.La psicologia

◗ L’anima e la sua tripartizione

La fisica aristotelica non indaga solamente l’universo fisico, ma altresì gli esseri che sono nell’universo, quelli inanimati senza ragione, e gli esseri animati e dotati di ragione. Agli esseri animati lo Stagirita dedica una particolare attenzione, componendo una ingente quantità di trattati, fra i quali spicca per profondità, originalità e valore speculativo il celebre trattato Sull’anima, che ora dobbiamo prendere in esame.

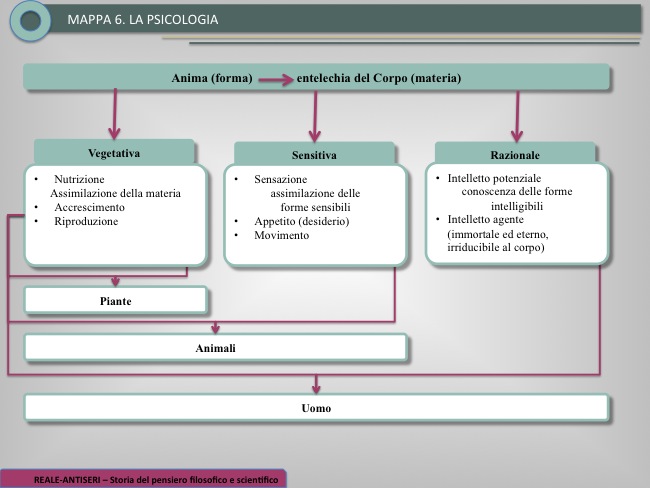

Gli esseri animati si differenziano da quelli inanimati perché posseggono un principio che dà loro la vita, e questo è l’anima. Ma che cos’è l’anima? Aristotele si rifà alla sua concezione [pag.243] metafisica ilemorfica della realtà, secondo la quale tutte le cose in generale sono sinolo di materia e forma e la materia è potenza mentre la forma è entelechia o atto.

Questo vale, naturalmente, anche per gli esseri viventi. Ora, osserva lo Stagirita, i corpi viventi hanno vita ma non sono vita e, dunque, sono come il sostrato materiale e potenziale di cui l’anima è forma e atto. Si ha così la celebre definizione di anima, che ha avuto tanta fortuna: «È necessario che l’anima sia sostanza come forma di un corpo fisico che ha vita in potenza; ma la sostanza come forma è entelechia (atto); l’anima, dunque, è entelechia di un corpo cosiffatto»; «Dunque, l’anima è entelechia prima di un corpo fisico che ha la vita in potenza».

Poiché i fenomeni della vita suppongono determinate operazioni costanti nettamente differenziate (al punto che alcune di esse possono sussistere in alcuni esseri, anche in assenza delle altre), allora anche l’anima, che è principio di vita, deve avere delle capacità o funzioni o parti che presiedono a queste operazioni e le regolano. E poiché i fenomeni e le funzioni fondamentali della vita sono:

- di carattere vegetativo, come nascita, nutrizione, ecc.

- anima vegetativa;

- anima sensitiva;

- anima intellettiva o razionale.

Le piante posseggono solo l’anima vegetativa, gli animali la vegetativa e la sensitiva, gli uomini la vegetativa, la sensitiva e la razionale. Per possedere l’anima razionale l’uomo deve possedere le altre due e così per possedere l’anima sensitiva l’animale deve possedere la vegetativa; invece è possibile possedere l’anima vegetativa senza le successive. Per quanto riguarda l’anima intellettiva, però, il discorso è diverso e complesso, come vedremo.

◗ L’anima vegetativa

L’anima vegetativa è il principio più elementare della vita, ossia quello che governa e regola le attività biologiche. Con il suo concetto di anima Aristotele supera nettamente la spiegazione dei processi vitali data dai naturalisti. Causa dell’accrescimento non sono il fuoco né il calore, né in genere la materia: il fuoco e il caldo sono, al più, concause, non la vera causa. In ogni processo di nutrizione e di accrescimento è presente una regola che proporziona grandezza e accrescimento, che il fuoco di per sé non può produrre, e che dunque sarebbe inspiegabile senza qualcos’altro oltre il fuoco, e questa è appunto l’anima. E così anche il fenomeno della nutrizione, per conseguenza, cessa di essere spiegato come meccanico gioco di rapporti fra elementi simili (come alcuni sostenevano) oppure fra certi elementi contrari: la nutrizione è l’assimilazione del dissimile, resa possibile sempre dall’anima mediante il calore.

Infine, l’anima vegetativa presiede alla riproduzione, che è lo scopo di ogni forma di vita finita nel tempo. Infatti ogni forma di vita, anche la più elementare, è fatta per l’eternità e non per la morte.

◗ L’anima sensitiva

Gli animali, oltre alle funzioni esaminate nel precedente paragrafo, posseggono sensazioni, appetiti e movimento: pertanto, occorrerà ammettere un ulteriore principio che presieda a queste funzioni e questo è appunto l’anima sensitiva.

La prima funzione dell’anima sensitiva è la sensazione, che, da un certo punto di vista, fra le [pag.243] tre sopra distinte, è quella più importante e certamente la più caratterizzante. I filosofi precedenti avevano spiegato la sensazione, alcuni come un’affezione o passione o alterazione che il simile subisce a opera del simile (ad esempio Empedocle : e Democrito ), altri come un’azione che il simile subisce a opera del dissimile. Aristotele prende spunto da questi tentativi, ma procede assai oltre. La chiave per interpretare la sensazione è cercata, ancora una volta, nella dottrina metafisica della potenza e dell’atto. Noi abbiamo facoltà sensitive che non sono in atto, ma in potenza, cioè capaci di ricevere sensazioni. Esse sono come il combustibile, il quale non brucia se non a contatto con il comburente. E così la facoltà sensitiva, da semplice capacità di sentire diventa sentire in atto a contatto con l’oggetto sensibile. Più precisamente Aristotele spiega: «La facoltà sensitiva è in potenza ciò che il sensibile è già in atto […]. Essa, dunque, patisce in quanto non è simile; ma, quando ha patito, diventa simile ed è come quello». Ma – si chiederà – che cosa vuol dire che la sensazione è farsi simile al sensibile? Non si tratta, evidentemente, di un processo di assimilazione del tipo di quello che ha luogo nella nutrizione; nell’assimilazione della nutrizione, infatti, viene assimilata anche la materia, invece nella sensazione viene assimilata solamente la forma: «In generale per ogni sensazione, bisogna tener presente che il senso è ciò che ha la capacità di ricevere le forme sensibili senza la materia come la cera riceve l’impronta dell’anello senza il ferro o l’oro, riceve cioè l’impronta del ferro o dell’oro, ma non in quanto oro e ferro. Similmente il senso patisce a opera di ciascun ente che ha calore o sapore o suono, ma non in quanto ognuno di questi enti è detto tale cosa particolare, ma in quanto esso ha una data qualità, e in virtù della forma».

Lo Stagirita passa quindi in esame i cinque sensi e i sensibili che sono propri di ciascuno di questi sensi. Quando un senso coglie il sensibile proprio, allora la relativa sensazione è infallibile. Oltre ai “sensibili propri” ci sono anche i “sensibili comuni”, che, come ad esempio moto, quiete, figura, grandezza, non sono percepiti da nessuno dei cinque sensi in particolare, ma possono essere percepiti da tutti. Si può quindi parlare di un “senso comune” che è come un senso non specifico, o, meglio ancora, che è il senso che agisce in maniera non specifica, quando coglie i sensibili comuni. Inoltre, si può indubbiamente parlare di senso comune a proposito del sentire di sentire o del percepire di percepire. Quando il senso agisce in maniera aspecifica, allora può facilmente cadere in errore.

Dalla sensazione derivano la fantasia, che è produzione di immagini, e la memoria, che è conservazione delle medesime, e, infine, l’esperienza, che nasce dall’accumularsi di fatti mnemonici.

Le altre due funzioni dell’anima sensitiva che abbiamo menzionato all’inizio del paragrafo sono l’appetito e il movimento. L’appetito nasce in conseguenza della sensazione: «Tutti gli animali hanno almeno un senso, ossia il tatto; ma chi ha sensazione, sente piacere e dolore e piacevole e doloroso, e chi prova questi ha altresì desiderio: infatti, il desiderio è appetito del piacevole». Il movimento degli esseri viventi, infine, deriva dal desiderio: «Il motore è unico: la facoltà appetitiva », e precisamente il “desiderio”, che è “una specie di appetito”. E il desiderio è messo in moto dall’oggetto desiderato che l’animale coglie mediante sensazioni, o di cui comunque ha rappresentazione sensibile. Appetito e movimento dipendono dunque strettamente dalla sensazione.

◗ L’anima intellettiva

ome la sensibilità non è riducibile alla semplice vita vegetativa e al principio della nutrizione ma contiene un plus, che non si può spiegare se non si introduce l’ulteriore principio dell’anima sensitiva, così il pensiero e le operazioni a esso connesse, come la scelta razionale, sono irriducibili alla vita sensitiva e alla sensibilità, ma contengono un plus, che non si spiega se non introducendo un ulteriore principio: l’anima razionale. Di questa dobbiamo ora dire.

L’atto intellettivo è analogo all’atto percettivo, in quanto è un ricevere o assimilare le “forme intellegibili”, così come quello era un assimilare le “forme sensibili”, ma differisce [pag.245] profondamente dall’atto percettivo, perché non è mescolato al corpo e al corporeo: «L’organo dei sensi non sta senza il corpo, mentre l’intelligenza sta per conto suo».

Anche il conoscere intellettivo, così come quello percettivo, è spiegato da Aristotele in funzione delle categorie metafisiche di potenza e atto. L’intelligenza è, di per sé, capacità e potenza di conoscere le pure forme; a loro volta, le forme sono contenute in potenza nelle sensazioni e nelle immagini della fantasia; occorre, pertanto, qualcosa che traduca in atto questa doppia potenzialità, in modo che il pensiero si attualizzi cogliendo in atto la forma, e la forma contenuta nella immagine diventi concetto colto e posseduto in atto. Da qui nasce quella distinzione divenuta fonte di innumerevoli problemi e discussioni, sia nell’antichità sia nel Medioevo, fra intelletto potenziale e intelletto attuale, o, per usare la terminologia che diverrà tecnica (ma che non c’è in Aristotele se non in nuce), fra intelletto possibile e intelletto attivo. In un celebre passo Aristotele spiega questo concetto mediante il paragone con la luce: come i colori non sarebbero visibili e la vista non li potrebbe vedere, se non ci fosse la luce, così le forme intellegibili che sono contenute nelle immagini sensibili resterebbero in queste allo stato potenziale e l’intelletto potenziale non potrebbe a sua volta coglierle in atto, se non ci fosse come una luce intellegibile, che permetta all’intelletto di «vedere» l’intellegibile e a questo di essere visto in atto. È la stessa immagine con cui Platone aveva raffigurato la suprema Idea del Bene. In realtà, per spiegare la più alta facoltà umana, Aristotele poteva disporre esclusivamente di un’analogia, appunto perché tale facoltà è irriducibile a qualcosa di ulteriore e rappresenta un punto limite invalicabile.

Inoltre Aristotele afferma che l’intelletto attivo è “nell’anima”. Cadono, quindi, le interpretazioni sostenute già dagli antichi interpreti, secondo cui l’intelletto agente è Dio (o comunque un Intelletto divino separato). Ed è vero che Aristotele afferma che «l’Intelletto viene dal di fuori e solo esso è divino», mentre le facoltà inferiori dell’anima sono già in potenza nel germe maschile e attraverso esso passano nel nuovo organismo che si forma nel seno materno; ma è altrettanto vero che, pur venendo “dal di fuori”, esso rimane “nell’anima” per tutta la vita dell’uomo. L’affermazione che l’intelletto “viene dal di fuori” significa che esso è irriducibile al corpo per sua intrinseca natura, e che, dunque, è trascendente il sensibile. Significa che in noi c’è una dimensione metempirica, soprafisica e spirituale. E questo è il divino in noi.

Ma se l’intelletto agente non è Dio, esso rispecchia i caratteri del divino e soprattutto la sua assoluta impassibilità, come Aristotele dice in questo passo esemplare: «Ma l’intelletto sembra che sia in noi come una realtà sostanziale e che non si corrompa. Infatti, se si corrompesse, dovrebbe corrompersi per l’indebolimento della vecchiaia. Ora accade invece ciò che accade agli organi sensoriali: se un vecchio ricevesse un occhio adeguato vedrebbe alla stessa maniera di un giovane. Pertanto la vecchiaia non è dovuta a un’affezione che patisce l’anima, ma il soggetto in cui l’anima si trova, come avviene negli stati di ubriachezza e nelle malattie. L’attività del pensare e dello speculare illanguidisce quanto un’altra parte, all’interno del corpo, si guasta, ma essa è di per sé impassibile. Il ragionare, l’amare o l’odiare non sono affezioni dell’intelletto, ma del soggetto che possiede l’intelletto, appunto in quanto possiede l’intelletto. Perciò una volta che questo soggetto sia perito, non ricorda e non ama: infatti ricordare e amare non sono propri dell’intelletto ma del composto che è perito e l’intelletto è certamente qualcosa di più divino e impassibile».

E come, nella Metafisica, Aristotele, una volta guadagnato il concetto di Dio con i caratteri che vedemmo, non ha potuto risolvere le numerose aporie che quel guadagno comportava, così, anche questa volta, guadagnato il concetto dello spirituale che è in noi, non ha potuto risolvere le numerose aporie che ne conseguivano. Questo intelletto è individuale? Come può venire “dal di fuori”? Che rapporto ha con la nostra individualità e col nostro io? E quale rapporto ha col nostro comportamento morale? È completamente sottratto a qualsiasi destino escatologico? E che senso ha il suo sopravvivere al corpo?

Alcuni di questi interrogativi non sono stati neppure sollevati da Aristotele, e sarebbero stati comunque destinati a non avere risposta: per essere affrontati, e soprattutto per essere adeguatamente risolti, essi avrebbero richiesto il concetto di creazione, che, come sappiamo, è estraneo non solo ad Aristotele, ma a tutta la grecità. [pag.246]

5.Le scienze pratiche: l’etica e la politica

◗ Il fine supremo dell’uomo: la felicità

Dopo le scienze teoretiche, nella sistemazione del sapere, vengono le scienze pratiche, che riguardano la condotta degli uomini e il fine che essi vogliono raggiungere, sia come singoli, sia come facenti parte di una società politica. Lo studio della condotta o del fine dell’uomo come singolo è l’etica, lo studio della condotta e del fine dell’uomo come parte di una società è la politica.

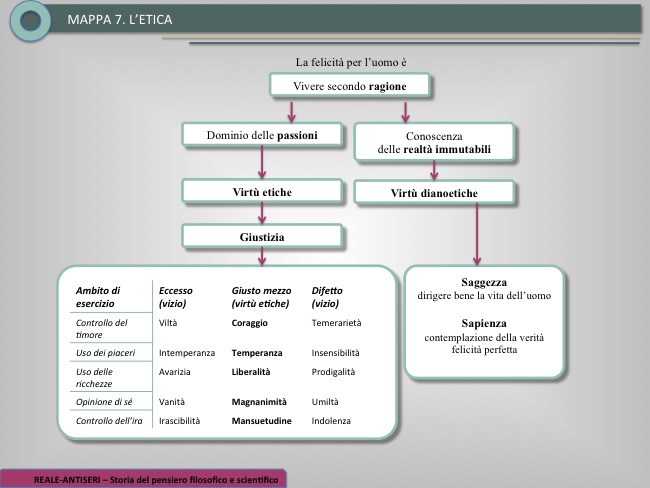

Tutte le azioni umane tendono a fini che sono beni; il complesso delle azioni umane e il complesso dei fini particolari cui queste tendono sono subordinati a un fine ultimo, che è il bene supremo, che tutti gli uomini sono concordi nel chiamare felicità.

Ma che cos’è la felicità?

- Per la moltitudine è il piacere e il godimento.

Il bene supremo realizzabile dall’uomo (e quindi la felicità) consiste nel perfezionarsi in quanto uomo, ossia in quella attività che differenzia l’uomo da tutte le altre cose. Non [pag.247] può quindi consistere nel semplice vivere come tale, perché vivono perfino gli esseri vegetativi, e nemmeno nella vita sensitiva, che è comune anche agli animali. Non resta, dunque, se non l’attività della ragione: l’uomo che vuole vivere bene deve vivere secondo ragione, sempre.

Come si vede, il discorso socratico-platonico è qui recepito in pieno. Anzi, Aristotele ribadisce chiaramente non solo che ciascuno di noi è anima, ma che è la parte più alta dell’anima: «E se l’anima razionale è la parte dominante e migliore sembrerebbe che ciascuno di noi consista proprio in essa»; «è dunque chiaro che ciascuno è soprattutto intelletto». Aristotele proclama quindi come valori supremi quelli dell’anima, anche se, con il suo robusto senso realistico, riconosce un’utilità anche ai beni materiali in quantità necessaria, giacché essi, se non sono in grado di dare la felicità con la loro presenza, possono (in parte) comprometterla con la loro assenza.

◗ Le virtù etiche

L’uomo è principalmente ragione, ma non solo. Infatti nell’anima «c’è qualcosa di estraneo alla ragione, che a essa si oppone e resiste», e che tuttavia “partecipa della ragione”. Più precisamente: «La parte vegetativa non partecipa per niente della ragione, mentre la facoltà del desiderio, e, in generale, degli appetiti, ne partecipa in qualche modo, in quanto le dà ascolto e ubbidisce». Ora, il dominio di questa parte dell’anima e la riduzione di essa ai dettami della ragione è la virtù etica, la virtù del comportamento pratico. Questo tipo di virtù si acquisisce con la ripetizione di una serie di successivi atti, ossia con l’abitudine.

Le virtù diventano così come degli “abiti” o “stati” o “modi di essere” che noi stessi ci siamo costruiti nel modo indicato. Siccome sono molti gli impulsi e le tendenze che la ragione deve moderare, così sono molte le “virtù etiche”, ma tutte hanno una comune caratteristica essenziale. Impulsi, passioni e sentimenti tendono all’eccesso o al difetto (al troppo o al troppo poco); la ragione, intervenendo, deve porre la “giusta misura”, che è la via di mezzo o “medietà” fra i due eccessi. Il coraggio, ad esempio, è una via di mezzo fra la temerarietà e la viltà, la liberalità è il giusto mezzo fra la prodigalità e l’avarizia.

È chiaro che la medietà non è una specie di mediocrità, ma “un culmine”, un valore, in quanto è vittoria della ragione sugli istinti. C’è, qui, quasi una sintesi di tutta quella saggezza greca che aveva trovato espressione tipica nei poeti gnomici, nei Sette Sapienti, che nella “via media”, nel “nulla di troppo”, nella “giusta misura” avevano additato la regola suprema dell’agire, così come c’è l’acquisizione della lezione pitagorica che additava nel “limite” la perfezione, e c’è altresì uno sfruttamento del concetto di “giusta misura” che tanta parte gioca in Platone.

Fra tutte le virtù etiche fa spicco la giustizia, che è la giusta misura secondo cui si distribuiscono i beni, i vantaggi e i guadagni e i loro contrari. E, da buon greco, Aristotele ribadisce il più alto elogio della giustizia: «Si pensa che la giustizia sia la più importante delle virtù, e che né la stella della sera né la stella del mattino siano altrettanto degne di ammirazione; e col proverbio diciamo: “nella giustizia è compresa ogni virtù”». [pag.248]

◗ Le virtù dianoetiche e la perfetta felicità

Al di sopra delle virtù etiche, secondo Aristotele, ci sono altre virtù, quelle della parte più elevata dell’anima, cioè dell’anima razionale, e che sono quindi dette virtù dianoetiche, cioè virtù della ragione (dal greco dianoia, “intelletto”). Poiché l’anima razionale ha come due aspetti, a seconda che si rivolga alle cose mutevoli della vita dell’uomo oppure alle realtà immutabili e necessarie, ossia ai principi e alle verità supreme, allora due saranno, fondamentalmente, le virtù dianoetiche: la saggezza (phrónesis) e la sapienza (sophía). La saggezza consiste nel dirigere bene la vita dell’uomo, ossia nel deliberare in modo corretto intorno a ciò che è bene o male per l’uomo. La sapienza, invece, è la conoscenza di quelle realtà che sono al di sopra dell’uomo, ossia è la scienza teoretica e, in special modo, la metafisica.

Proprio nell’esercizio di quest’ultima virtù, che è perfezione dell’attività contemplativa, l’uomo raggiunge la massima felicità, e quasi una tangenza con il divino, la cui vita può essere soltanto contemplativa.

È questa la formulazione più tipica di quell’ideale che i vecchi filosofi della natura avevano cercato di realizzare nella loro vita, che Socrate aveva già iniziato a esplicitare dal punto di vista concettuale e che Platone aveva già teorizzato. Ma in Aristotele c’è la tematizzazione della tangenza della vita contemplativa con la vita divina, che mancava in Platone, perché mancava, come abbiamo visto, il concetto di Dio come Mente suprema, Pensiero di pensiero. Così il precetto platonico secondo cui l’uomo deve quanto più possibile «assimilarsi a Dio» acquista un significato più preciso: assimilarsi a Dio vuol dire contemplare il vero come lo contempla Dio ovvero contemplare lo stesso Dio che è la suprema razionalità.

◗ Cenni sulla psicologia dell’atto morale Aristotele ha anche il merito di aver tentato di superare l’intellettualismo socratico.

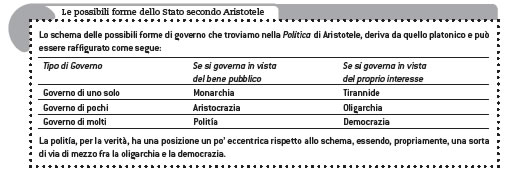

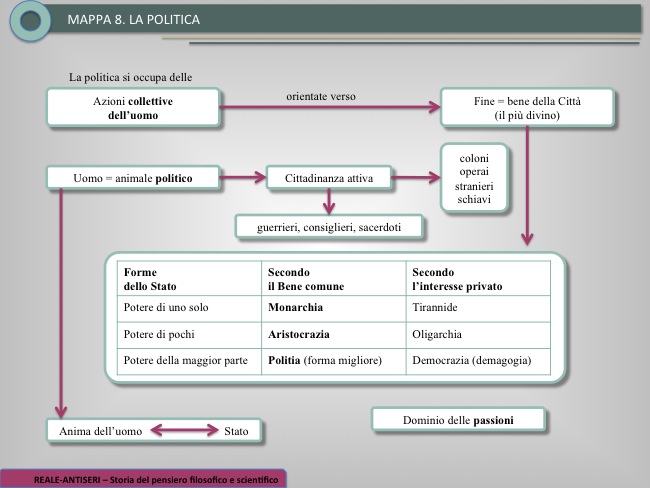

Da buon realista, egli si era reso conto che conoscere il bene è una cosa ben diversa da fare e attuare il bene e, di conseguenza, ha cercato di determinare i processi psichici che l’atto morale presuppone.